بقلم: سمية الغنوشي

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

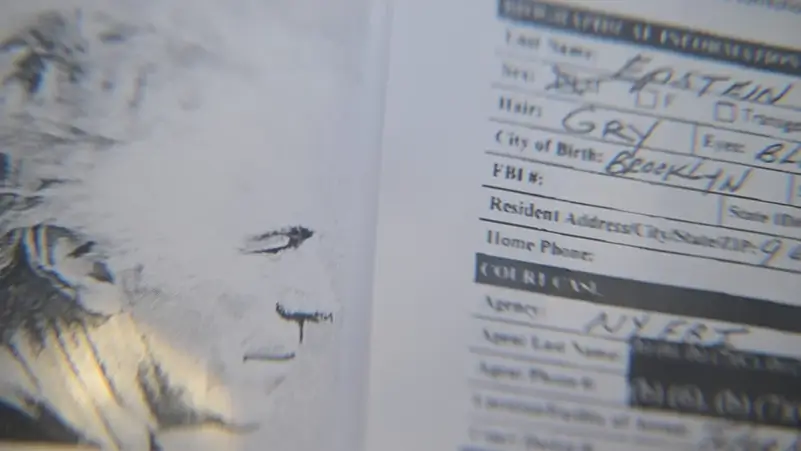

الأسبوع الماضي، شرع والدي البالغ من العمر 84 عامًا، راشد الغنوشي، في إضراب عن الطعام، صحيح أن جسده واهن، وصحته متداعية، لكن من زنزانته الضيقة اختار الجوع لا هروبًا، بل تضامنًا.

لقد فعل ذلك من أجل جوهَر بن مبارك، أستاذ القانون الدستوري ذي التوجّه اليساري، وأحد قادة جبهة الخلاص الوطني، والوجه البارز في المعارضة للانقلاب الذي نفّذه الرئيس التونسي قيس سعيّد.

كان بن مبارك قد دخل إضرابًا مفتوحًا عن الطعام قبل أسبوع، وأخذت حاله تتأرجح بين الحياة والموت، حين قرّر والدي أن ينضم إليه، ومنذ ذلك الحين، امتدّ الإضراب في سجون تونس، ليشمل عددًا متزايدًا من المعتقلين السياسيين الذين رفضوا الانحناء أمام قسوة النظام، لقد أصبح الجسد هو اللغة الأخيرة لمن كمّم الاستبداد بلاغتهم في الرفض حين يُصادر الصوت.

ففي مختلف أنحاء تونس، يقبع عشرات من الشخصيات السياسية والنقابية والمجتمعية بمن فيهم قادة المعارضة وقضاة وصحفيون ومحامون ومدونون في سجون سعيّد الذي تحولت بلدنا منذ انقلابه في يوليو/تموز 2021 إلى مسرح لا يعتليه سوى ممثل واحد.

لقد جرى إفراغ مؤسسات الدولة من مضمونها، وتمت إعادة صياغة القوانين على مقاس الحاكم، فيما انطوى الحلم الذي وُلد في شوارع الثورة داخل ظلال النسيان.

ومع ذلك، ومن خلف باب حديدي يغلق زنزانته، بعث والدي رسالة لم تكن نغمتها يأسًا، بل دعوةً للوحدة حين كتب يقول: “رسالة إلى كل أصدقائنا ورفاقنا من كل الاتجاهات والتيارات، إن تونس تناشدكم أن تضعوا خلافاتكم جانبًا، وأن تتوحدوا دفاعًا عنها”.

حتى وهو في السجن، ظلّت كلماته تحمل نغمة رجل يرفض أن تتسرّب إليه مرارة اليأس، لم يتحدث عن معاناته الشخصية، ولا عن قسوة الأسر، بل عن تونس الجريحة التي لا تزال تنادي أبناءها ألا يتركوها وحيدة.

“نريد الحرية”

وعلى مدى عقود، ظلّ والدي مخلصًا لفكرة واحدة لا تنكسر مفادها أن الإسلام والحرية ليسا ضدّين، بل مرآتان تعكسان بعضهما، وكما قال: “نريد الحرية لأنفسنا ولغيرنا.”

يرى والدي أن الاستبداد هو الداء الأكثر فتكاً في جسد العالم العربي، ذاك المرض الذي يلتهم الكرامة ويحوّل المواطنين إلى رعايا، وحتى وهو خلف القضبان، تواصل أفكاره رحلتها فتتجاوز الحدود التي لا تستطيع الجدران احتواءها.

لقد وُلدت قناعاته لا في أجواء الراحة، بل في ظلال السجن، ففي فترة اعتقاله الأولى بين عامي 1981 و1984، ألّف كتابه الشهير “الحريات العامة في الدولة الإسلامية”، وهو عمل فكري حاول التوفيق بين الوحي والعقل، وبين الإيمان والديمقراطية.

وبعد أربعة عقود، تُرجم هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية ونشرته جامعة ييل، ليجد قرّاءً جددًا في قارات عدة، وحتى من وراء القضبان، فإن أفكاره تبقى تسافر وتتخطى الجدران والأسلاك، لتذكّر العالم بأن الفكر أوسع من الزنازين، وأكثر حريةً من أولئك الذين يسعون إلى تقييده.

خلال سنوات منفاه الطويلة في بريطانيا، نضجت فلسفة والدي عبر حواراته مع مفكرين غربيين بارزين مثل إرنست غلنر، وجون كين، وجاك بيرك، وجون إسبوزيتو، وجون فول، وأوليفييه روا، وهي حوارات أسهمت في بلورة لغة سياسية جديدة للعالم الإسلامي.

وفي جوهر تلك اللغة ثمة حقيقة بسيطة وناصعة وهي أن الحرية ليست غريبة عن الإسلام، بل هي قلبه النابض، وأن الديمقراطية ليست ترفًا غربيًا، بل ضرورة إنسانية عالمية الوعاء الذي تسكن فيه كرامة الإنسان.

عيون على الأفق

تبدأ حكاية والدي بعيدًا عن أروقة البرلمانات وظلال السجون في الحمّة، الواحة الصغيرة في ولاية قابس، حيث وُلد في أسرة من الفلاحين.

لقد نشأ على حراثة الأرض منذ الفجر، تحت شمس الجنوب اللاهبة، ويداه في التراب وعيناه على الأفق.

تلك الواحة، المغمورة بعيونها الحارة وجمالها العنيد، أنجبت لتونس بعضًا من أكثر أبنائها نبوغاً مثل محمد علي الحامي، مؤسس أول نقابة عمالية في إفريقيا والعالم العربي، والطاهر الحدّاد، المصلح الليبرالي الذي حمل لواء تحرير المرأة والفكر، ومحمد الدغباجي، قائد الثورة الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي، الذي أُعدم قبل قرن في ساحة قريته.

ومن تلك الأرض، أرض الفلاحين والثائرين والمتصوفة والمفكرين، تشكّلت شخصية والدي، إنه يتحلى بصبر التراب، وشراسة الشمس، وكرامة الزارعين الذين يحمّلون الأرض أثقالهم في صمتٍ نبيل.

كثيرون يُدهشون من جرأة رجل في الثمانينيات من عمره، وصلابته التي لا تلين، لكنهم ببساطة لا يعرفونه.

إنه يحمل قلبًا رقيقًا سريع التأثر بالدموع، وإرادة من حديد صاغتها قسوة الحياة، هو ثابت كالأرض التي ربّته، كان طوال عمره يرفض السكون، عرفناه ينبوع طاقة لا ينضب، يقرأ ويكتب ويصلّي ويمارس الرياضة ويتأمل ويستمع ويشرح لكنه لا يعرف الخمول.

وفي عتمات سجنه، لم يتغيّر شيء، وهو الذي كان دائمًا يحوّل المحن إلى منح، فقد كتب أعظم مؤلفاته وهو خلف القضبان، وحفِظ القرآن الكريم كاملًا في ثمانينيات القرن الماضي داخل سجن برج الرومي سيئ الصيت، الذي شيّده الفرنسيون على الساحل الشمالي الوعر لمدينة بنزرت.

لقد انحنت السنوات أمام عزيمته، أما حيويته فهي تذهل الشباب الذين يلتقونه، إذ يخاطبهم لا كشيخٍ متعالٍ، بل كقرين وصديق.

ورغم عمق فكره وغزارة إنتاجه، لم يكن والدي يومًا رجلَ أفكارٍ مجرّدة، فهو يؤمن أن المبادئ لا قيمة لها إن لم تُختبر في الممارسة، لقد عاش كل ما آمن به، ودافع فقط عمّا كان مستعدًا لأن يعيشه ويدفع ثمنه.

جذور الديمقراطية

بعد ثورة عام 2011، حاول والدي أن يجسّد ذلك التلاقي بين المبدأ والممارسة في بلدٍ لا يزال مثقلاً بظلال ماضيه، تونس التي كانت مؤسساتها تحمل ندوب الاستبداد، وتحيط بها أنظمة عربية ترى في الديمقراطية عدوى يجب الخلاص منها.

وبصفته زعيم أكبر حركة سياسية في البلاد، الحركة التي فازت بأول انتخابات حرّة، ثم لاحقًا رئيسًا لمجلس النواب، عمل على غرس الديمقراطية في تربة جمهورية مجروحة.

لقد شارك في صياغة دستورٍ سعى إلى المصالحة بين الإسلام والحرية، ووضع ضوابط تحدّ من الاستبداد، وأسس موازين تردّع التغوّل، وزرع عادات ديمقراطية في أرضٍ طالما حكمها الخوف.

كانت أسمى طموحاته بسيطة وعظيمة في آنٍ واحد تتجلى في أن تقدّم تونس للعالمين العربي والإسلامي نموذجًا حيًّا لديمقراطيةٍ تنبت من داخل حضارتهم لا من خارجها.

انهمك في مهمةٍ شاقة عمادها تحويل حركته من تنظيمٍ معارض سري إلى حزبٍ مدنيٍ حاكم، إنه تحوّل سمّاه “الإسلام الديمقراطي”، وهو يتطلّب إصلاحًا داخليًا عميقًا واستعدادًا لتقديم التنازلات من أجل المصلحة الوطنية المشتركة.

وحين دخلت تونس أخطر أزماتها عام 2013، وهي أزمة غذّتها قوى الثورة المضادة التي سعت إلى سحق الربيع العربي، اختار والدي طريقًا نادرًا في منطقتنا، لقد تخلّى عن السلطة طوعًا، مؤكدًا أن الوطن أكبر من الحزب، وأن بقاء الديمقراطية أهم من البقاء في الحكم.

ولاحقًا، عقد توافقًا ضروريًا مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، في محاولة لحماية التجربة الديمقراطية الهشّة من هوّة الاستقطاب والانقسام.

الشرخ يتّسع

ومنذ دخوله الحياة العامة، أصبح والدي هدفًا لحملات تشويه لا تهدأ، فقد صورته الأنظمة الديكتاتورية شبحًا يهدّد وجودها، وبعد الربيع العربي تضاعفت تلك الحملات التي تقودها أنظمة خليجية موّلت ببترودولاراتها صناعة الخوف، خشية أن تمتد شرارة الديمقراطية إلى عروشها.

لقد جُسّد الغنوشي في الإعلام بصورة “المتطرّف الإسلامي”، في كاريكاتيرٍ مبتذل يُسهّل شيطنته بدلًا من مواجهة أفكاره بالحجة.

غير أن مأساة تونس تكمن في أن الفراغ الذي فتحته التجربة الديمقراطية ملأه شعبوي متعصّب لم يرَ في الديمقراطية إلا سلّمًا يصعد به إلى السلطة، ثم ركله من تحته، فقد هدم النظام الذي ناضل والدي ورفاقه لبنائه، حلّ البرلمان، وألغى الدستور، واحتكر السلطات كلها في يده، وحوّل الحياة السياسية إلى سلسلةٍ من الاعتقالات والملاحقات.

لقد ذاق والدي مرارة زنازين بورقيبة وبن علي، ورأى سقوط كليهما، واليوم، تحت استبداد قيس سعيّد، يواصل الصمود من جديد، إنه أحد أقدم السجناء السياسيين في العالم، لكنه أكثرهم ثباتًا وإيمانًا بالحرية.

هذه الثورة المضادة الجديدة، المتخفّية وراء قناعٍ شعبويٍّ زائف، ستمرّ هي الأخرى، وها قد بدأت الشقوق تظهر في جدارها، فالنظام هشّ منهك بلا أفقٍ ولا مستقبل، والإحساس العام يتنامى بأن التغيير آتٍ لا محالة، وأن عتمة هذا الليل بدأت تنقشع.

سيُذكَر هذا الاستبداد في تاريخ تونس كحقبة قصيرة ومخزية لا أكثر، بينما ستبقى أفكار والدي حيّة تتجاوزها جميعًا، كما تجاوزت كل سجنٍ ووشايةٍ وطاغيةٍ سبق.

ففي عام 1987، وأثناء محاكمته في ظلّ ديكتاتورية الحبيب بورقيبة، وقف والدي أمام القضاة هادئًا، شامخًا، لا يخشى الموت، وقال كلماته التي خُلّدت: “أعتزّ بأنني ساهمت في تأسيس حركة إسلامية لا تؤمن بالعنف، بل بالعمل السلمي، أما هذه المحكمة، فهي المحكمة الأولى، وستليها محكمتان أخريان: محكمة التاريخ التي ستُظهر الحقيقة وتدين الزيف، ومحكمة الله، التي لا يُظلَم فيها أحد”.

وفي لحظة نبوءة مفعمة بالشجاعة، قال والدي: “أما عن إعدامي، فإن سُفك دمي، فأسأل الله أن يكون آخر دمٍ يُراق في هذا الوطن، وأن يتحوّل دمي إلى وردةٍ تتفتح منها الحرية”.

تلك الدعوة التي نُطقت قبل نحو أربعة عقود لا تزال ترنّ في الآذان، روحها لا تُحبس، ولا تُكسر، وكذلك هو والدي.

لا سجنٌ مهما اشتدّ ظلامه، ولا بابٌ حديديّ، ولا جدارٌ عالٍ، يستطيع أن يُطفئ نوره أو يخمد صوته، فالفكر حين يُزرع في الأرض الحرة، لا يموت، بل يورق من جديد.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)