بقلم أورلي نوي

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

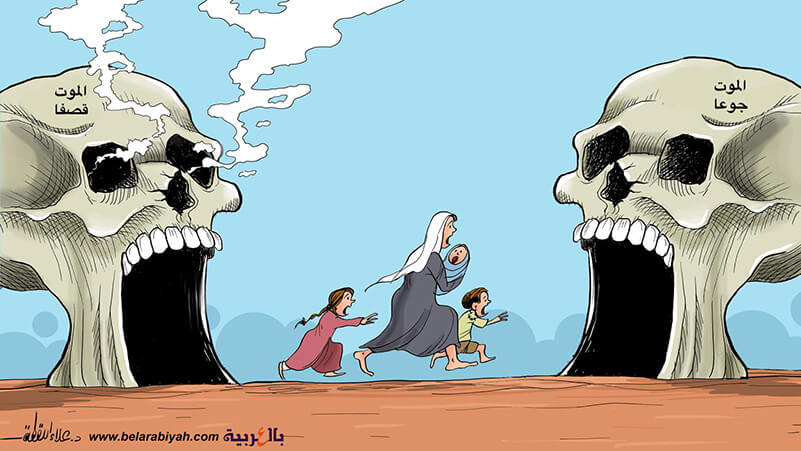

في غزة تجري إبادة جماعية، وصار يجب أن تنتهي حرب الإبادة هناك، ويجب تقبل أي خطوة تُعجّل بإنهائها، من أجل كل روح لا يزال من الممكن إنقاذها، حياة أكثر من مليوني فلسطيني، وحياة الأسرى الإسرائيليين الأحياء.

ولهذا السبب، فإن يوم الاحتجاج والاضطراب الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي، بقيادة عائلات الأسرى، والذي تُوّج بمسيرة جماهيرية في ساحة الأسرى بتل أبيب، كان ذو أهمية كبيرة.

ورغم أن المطالبة بإنهاء حرب غزة لم تكن الهتاف الجماهيري الذي اجتذب مئات الآلاف إلى الشوارع، إلا أن الدعوة لذلك كانت راسخة، وأحيانًا بشكل أكثر وضوحًا وأحيانًا أخرى بشكل أقل، في جوهر ذلك اليوم.

فكل صوت يُرفع ضد حرب الدمار هذه له أهميته، ولو احتجّ نشطاء المناخ على الحرب بسبب دمارها البيئي، لكان ذلك أيضًا موضع ترحيب.

ومع ذلك، وبعد عامين من الدمار الممنهج والمجازر في غزة على نطاق ووحشية صدمت كل الشرفاء حول العالم، فإن الصمت التام للاحتجاجات على الجانب الآخر من هذه الحرب، تلك الحرب التي تمنع عودة أحبائهم، أمرٌ مثير للدهشة.

عندما حثت ليشاي ميران-لافي، زوجة الأسير الإسرائيلي عمري ميران، الجمهور على الخروج “لهدف واحد فقط وهو إنقاذ الرهائن والجنود”، شعرتُ بالاشمئزاز والإحباط الشديد.

هذا ليس مجرد إغفال، بل هو دعوة صريحة لإسكات كل من يجرؤ على الإشارة إلى أن الأسرى يرزحون تحت وطأة الكارثة التي تنزلها دولة الاحتلال بفلسطينيي غزة، كما لو أن عذاب الأسرى ومعاناة الفلسطينيين تتكشف في وحدتين إقليميتين منفصلتين، أو حتى في عالمين متوازيين.

وفي الواقع، لا يمكننا فصل الجوع الشديد الذي يعانيه الأسرى عن التجويع الذي تفرضه دولة الاحتلال على مليوني شخص، وهي سياسة وحشية أودت بحياة أعداد لا تُحصى من الناس.

انتقادات مكتومة

ميران-لافي ليست الوحيدة، ولم تكن نهاية الأسبوع الماضي المرة الأولى التي تعارض فيها عائلات الأسرى بشدة دمج رسائل القلق على حياة الفلسطينيين في مطالب الاحتجاج.

فعادةً ما يكون انتقاد هذا الموقف مكتومًا، مُسكَّتًا بهالة من الحصانة تُضفيها المعاناة الهائلة التي يعيشها الأسرى وعائلاتهم وهي معاناة حقيقية ومُدمِّرة.

لكن في هذه اللحظة تحديدًا، تحدث إبادة جماعية في غزة، ولا يحق لأحدٍ إعفاء نفسه من الواجب الأخلاقي للاعتراف بهذه الإبادة الجماعية والمطالبة بإنهائها، أو محاولة تجزئة هذا الواجب، نعم، من أجل الأسرى، ولكن قبل كل شيء، لأن هذه الجريمة البشعة يجب أن تتوقف.

وقد يفترض المرء أن بعض هذا التردد نابع من مخاوف من أن تُوصم الاحتجاجات بوصمة “يسارية” أو وصمة لا تمحى “مؤيدة للعرب”، ففي دولة الاحتلال الفاشية المُجرمة اليوم، أصبحت الأخلاق العالمية بحد ذاتها جريمة.

والحقيقة أن اليمين السياسي يُصنف هذه الاحتجاجات بالفعل على أنها تُفيد حماس، ولكن حتى لو كان القلق مُنصبًا على فقدان الدعم الشعبي الواسع، يجب أن نضع في اعتبارنا أن عائلات الأسرى ليست مجرد جماعة ذات مصالح خاصة أخرى داخل مجتمع الاحتلال، فحراكهم وإن كان شخصيًا للغاية، ليس قطاعيًا على الإطلاق.

في الواقع، تُعرّف العائلات نفسها التحرك من أجل عودة الأسرى بأنه معركة على جوهر المجتمع الإسرائيلي وعلى قدرته على التعافي.

وإذا كان هذا صراعًا حقيقيًا على هوية الدولة، فمن المشروع والضروري المطالبة، بعد هذا الدمار المروع، بعدم إعادة تشكيل المجتمع الإسرائيلي من خلال إنكار متجدد للكارثة الفلسطينية والجرائم المرتكبة باسمنا، وهو إنكار أوصلنا إلى هذه النقطة في المقام الأول.

وإذا كانت الاحتجاجات على الأسرى تُصوَّر كبوصلة جماعية، فلا يمكننا أن نسمح لها بأن تتجاهل الإبادة الجماعية، التي تتشابك فيها أيضًا مصائر الأسرى، فالبوصلة ليست انتقائية.

هناك أيضًا اعتبارات براغماتية، فالصور المروعة للأسرى وقد برزت عظامهم تشهد على النقص الحاد في الغذاء في غزة، كما أن التدمير الكامل للنظام الصحي، وحظر الإمدادات الطبية، يؤثران حتمًا عليهم أيضًا.

ومن المنطقي، بل والضروري، أن يُطالب المتظاهرون المطالبون بالإفراج عن الأسرى بصوت عالٍ برفع قيود الاحتلال على المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة، إن لم يكن من أجل الفلسطينيين الجائعين، فعلى الأقل من أجل أحبائهم الأسرى هناك.

ومن يدري، ربما يُؤثر مطلب صريح وحازم من عائلات الرهائن أو حتى إشارة تُشير إلى إدراكهم للمعاناة التي لا تُوصف لأكثر من مليوني فلسطيني لا صلة لهم بمصير أقاربهم على معاملة الأسرى أنفسهم؟

التعبير عن الإنسانية

فوفقًا لشهادات بعض الأسرى المُفرج عنهم من غزة، تدهورت معاملة آسريهم لهم بشكل حاد بعد أن دعا المسؤولون الإسرائيليون علنًا إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد الأسرى الفلسطينيين، ولعلّ تعبيرًا إنسانيًا من عائلات الأسرى تجاه أهل غزة يُشجع على معاملة أكثر إنسانية لهم أيضًا.

ولن نغفل اعتبارًا عمليًا آخر، فأليس من الواضح، على خلفية احتجاجات الأحد الماضي الحاشدة، أن نية توسيع حرب الإبادة تلوح في الأفق، وفقًا للنقاشات المُتجددة حول خطة عسكرية لغزو مدينة غزة، مع كل ما يعنيه ذلك بالنسبة لمصير الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة؟

نحن نعلم بالفعل أن هناك أغلبية ساحقة في المجتمع الإسرائيلي تُعارض الحرب وتريد إنهاءها، ونعلم أيضًا أن هذه الحكومة يديرها أشخاص يحتقرون الشعب تمامًا، ويعتبرون غضب مئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع بلا قيمة.

لماذا إذن يتجنب المتظاهرون إصدار دعوة واضحة لرفض الخدمة العسكرية، إن لم يكن من أجل الفلسطينيين في غزة، فمن أجل أحبائهم؟ لماذا لا يصرح المتظاهرون صراحةً بأن كل من يرتدي زيًا عسكريًا الآن ويدخل غزة يخون عائلات الأسرى، ويعرض أبناءهم وآباءهم وأزواجهم للخطر؟

في هذا الزمن الذي يشهد نهاية العالم والإبادة الجماعية، ما معنى هذا الولاء للدولة، الذي لا تزال عائلات الرهائن متمسكة به؟

لقد مرّ عامان تقريبًا على ذلك اليوم اللعين، ولن يعود شيء كما كان، هذا أمرٌ يجب على الحركة الاحتجاجية استيعابه، إن المحاسبة المطلوبة من قادتنا تواجهنا نحن أيضًا كمواطنين.

كيف سمحنا لمثل هذا الواقع المشوه أن ينمو وينتشر بجانبنا، حتى انفجر في وجوهنا؟ من حيث نحن الآن، في قلب هذا الدمار الشامل، هل لا يزال بإمكاننا أن نسمح لأنفسنا بتجاهل الآخرين الذين سعينا إلى البناء على أنقاضهم؟

إذا كانت احتجاجات الرهائن تُمثل صراعًا من أجل مستقبل المجتمع الإسرائيلي، فأي نوع من المجتمع يُمكن أن يُتوقع قيامه بعد هذا الدمار إذا أعاد بناء نفسه على أسس الانتقائية واللامبالاة والإنكار؟

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)