بقلم غادة عقيل

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

اجتمع المشيّعون لتقديم العزاء خارج منزل المصوّر الصحفي الفلسطيني حسّام المصري، الذي اغتالته قوات الاحتلال هذا الأسبوع، لكن المشهد كان مختلفاً، فلم يكن هناك توزيع للتمر، ولا رائحة للقهوة الثقيلة التي اعتادت البيوت الغزية أن تستقبل بها المعزّين، حيث يبلغ ثمن أوقية القهوة خمسين دولاراً في غزة، بسبب مواصلة الاحتلال فرض سياسة التجويع القسري.

قبل أن يتم اغتيال حسام يوم الاثنين الماضي إلى جانب أربعة صحفيين آخرين، بينهم مراسلي “ميدل إيست آي” محمد سلامة وأحمد أبو عزيز، كانت طائرات الاحتلال قد دمّرت منزله، وقد جلس جيرانه الذين حضروا لمواساته على ألواح حجرية مصفوفة حول أقمشة ممزقة، حيث احتمت عائلته المصدومة والمكلومة.

أما زوجته سماهر، التي تعاني من مرض جلدي حاد تفاقم بسبب انعدام العلاج في القطاع المحاصر، فبالكاد تستطيع الحركة، وها قد فقدت اليوم سندها الأساسي، زوجها الذي كان الداعم الأول لها في مواجهة الحياة.

جلس ابنهما أحمد (15 عاماً) صامتاً، بينما استحضرت ابنتهما شذى (18 عاماً) ذكرى والدها الذي كان يوشك أن يكمل عامه الخمسين العام المقبل.

قالت شذى لميدل إيست آي: “التصوير كان شغفه منذ 20 عاماً، عمل مع تلفزيون فلسطين ووكالة رويترز لأنه كان يريد أن يرى العالم ما يحدث هنا في غزة، والآن قتلوه لأنه أظهر الحقيقة للعالم”.

في مخيمنا، لم يكن حسام مجرد جار، بل كان قريباً ونسيباً، وزوجاً لابنة جارنا، وكما قال ابن عمي محمد: “هو واحد منا، لم يكن فقط جارنا وصديقنا، بل كان صوتنا، وجريمته الوحيدة أنه وثّق الإبادة”.

الاحتلال استهدف مستشفى ناصر في خان يونس بما يُعرف بالضربة المزدوجة: الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحاً تقريباً، بينما كان الأطباء يقومون بجولاتهم، ودقائق فقط فصلت بين الصاروخ الأول والثاني، حين هرع المسعفون لإنقاذ المصابين، لتعاود طائرات الاحتلال قصف المكان، ما أسفر عن استشهاد 21 شخصاً، بينهم الصحفيون الخمسة.

كان شقيقي، الطبيب في قسم الأشعة بالمستشفى، يعمل في الطابق الأرضي لحظة وقوع الضربة الأولى، ورغم اهتزاز المبنى، واصل مع زملائه معالجة الجرحى.

لكن من بين الضحايا كان هناك طالب طب في سنته السادسة، حلمت عائلته برؤيته يرتدي المعطف الأبيض يوم تخرّجه غير أنهم اضطروا لتوديعه في جنازة.

استهداف المستشفى يعكس الازدواجية القاتلة التي يشنّها الاحتلال، إنها حرب على من يداوي الأرواح، وحرب على من ينقل الحقيقة.

فمنذ السابع من أكتوبر 2023، يخوض الاحتلال حرباً شرسة ضد الحقيقة، فهو لا يكتفي بالقصف، بل يوظف ماكينة دعاية سوداء، ويعمل على تشويه سمعة كل مؤسسة أو شخصية قادرة على تقديم شهادة موثوقة عن جرائمه، وصولاً إلى اتهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وتشويه صورتها.

بل حتى المتظاهرين في شوارع تل أبيب جرى وصمهم بأنهم “يدعمون حماس”.

في الوقت نفسه، أبقى الاحتلال الصحفيين الأجانب بعيدين عن غزة، وهي سياسة أتاح لها، وفق ما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تسمح لـ”الأكاذيب وسرديات التضليل بأن تزدهر”.

لكن الأداة الأشد فتكاً في ترسانة الاحتلال هي مطاردة الصحفيين وتصفيتهم، فقد كشفت مجلة +972 في تقرير حديث أن جيش الاحتلال جنّد وحدة عسكرية خاصة لتعقّب واستهداف الصحفيين الفلسطينيين في غزة، وسط أدلة عملية دامغة على ذلك.

منذ أكتوبر 2023، قتل الاحتلال أكثر من 270 صحفياً وإعلامياً في غزة، في حصيلة تفوق كل مناطق النزاع في التاريخ الحديث، إذ يتجاوز هذا العدد قتلى الصحفيين في الحربين العالميتين، وحربي كوريا وفيتنام، ويوغسلافيا السابقة، وأفغانستان معاً.

لقد دقت منظمات حرية الإعلام ناقوس الخطر، ووصفت “لجنة حماية الصحفيين” الوضع بأنه الصراع الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للإعلاميين،،أما “الاتحاد الدولي للصحفيين” فأشار منذ أكثر من عام إلى أن 10% من الصحفيين في غزة فقدوا حياتهم، في حين رفعت “مراسلون بلا حدود” دعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية.

ومع ذلك، ورغم صدمة العالم أمام حجم المذبحة التي تستهدف الصحفيين، لم يجرؤ أحد على اتخاذ خطوة جماعية فعّالة لوقفها.

القانون الدولي واضح: قتل الصحفيين جريمة حرب، وبعد أشهر من تراكم الأدلة، لم يعد بوسع أي دولة أو مؤسسة أن تدّعي الجهل بما يجري.

نحن لا ندين لحسام ومن سبقوه بالدموع فقط، بل بالفعل الحاسم، فتضحياتهم يجب أن توقظ العالم وتفرض محاسبة حقيقية، وأي موقف دون ذلك لا يعدو كونه تواطؤاً صريحاً.

هذه الاغتيالات لم تكن عشوائية، ففي غزة، يصعد الصحفيون إلى أسطح المنازل والتلال لالتقاط إشارة ضعيفة، يرفعون صوراً، يحددون مواقع القصف، ويروون القصة.

لكن الاحتلال حوّل تلك الأمكنة ذاتها ومن بينها المستشفيات ومكاتب الإعلام والبيوت إلى مصائد موت، وكل قصف يستهدف حياة فردية، لكنه في جوهره اعتداء على فعل الشهادة ذاته.

وهنا تكمن الحقيقة الأخطر: الهدف لم يكن فقط هؤلاء الصحفيين، بل الرواية الفلسطينية نفسها، إنها استراتيجية طمس متعمدة، فكل صحفي يُقتل لا يُسلب فقط حياته، بل تُسلب معه قصة كاملة، وتُنتزع قطعة من الحقيقة، في محاولة محو الفلسطينيين من سجل التاريخ

ومنذ أكثر من قرن، يتعرض الفلسطينيون للتهميش، شهاداتهم جرى تجاهلها، أرشيفاتهم أُتلفت، وذاكرتهم جرى استهدافها.

واليوم، اغتيال الصحفيين في غزة ليس سوى استمرار لهذا المشروع الطويل من القمع، ومحاولة لحرمان الفلسطينيين من حق السرد الذاتي لتاريخهم.

الضربة التي استهدفت مستشفى ناصر يوم الاثنين تمثل جريمة من أفظع ما يمكن تخيّله، فاستهداف مستشفى وهو مكان محمي بالقانون الدولي وقتل صحفيين وأطباء ومسعفين هو انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف واعتداء مباشر على البنية التحتية للحياة والبقاء، وليس ذلك استثناءً، بل جزء من نهج ممنهج من الانتهاكات.

ما جرى مع حسام وزملائه الأربعة يمسّني شخصياً، فحين كنت أعمل في غزة كصحفية ومترجمة، جلست مراراً على درج مستشفى ناصر، وعرفت جيداً جدرانه التي باتت الآن ركاماً.

لكن استشهادهم لم يكن حدثاً شخصياً فقط، بل أيضاً قضية سياسية كبرى، في سياق سعي دولة الاحتلال الدؤوب لإخماد الصوت الفلسطيني.

إن استمرار تدفق السلاح والدعم السياسي من العواصم الغربية يجعل تلك الدول غير متفرجة، بل شركاء مباشرين في الجريمة.

فالعقوبات وحظر السلاح ليست ترفاً سياسياً، بل الحد الأدنى من الالتزامات لأي منظومة دولية تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.

هذه الجرائم تظهر أن المعركة ليست على الأرض وحدها، بل أيضاً على الحقيقة ذاتها، إن ما يُرتكب اليوم بحق الإعلاميين هو إبادة للرواية الفلسطينية بقدر ما هو إبادة للإنسان الفلسطيني.

وبينما يواصل العالم التعبير عن “القلق”، يواصل الاحتلال سياسة الاغتيال المنهجية، في ظل إفلات كامل من العقاب، حيث أن الصمت الدولي، أو الاكتفاء بالبيانات، لا يعني إلا شراكة في الجريمة.

نحن، كإعلاميين وناقلين للخبر، علينا أن نتحمّل مسؤولية جماعية، لا يكفي أن نرثي زملاءنا ونكتب عنهم، بل يجب أن يكون هناك تحرّك منظم، وربما توقف مؤقت للعمل الإعلامي العالمي للفت الانتباه إلى هذه المجزرة المستمرة ضد الصحافة.

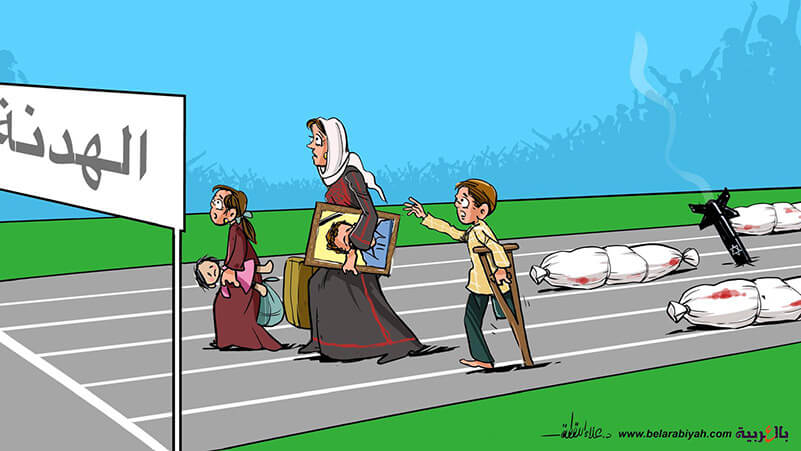

يجب أن تكون التضحية بحياة الصحفيين في غزة جرس إنذار مدوّ، إما أن تُحاسب دولة الاحتلال على جرائمها ضد الصحفيين، أو سيُدفن الصوت الفلسطيني إلى الأبد تحت الركام.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)