بقلم جوزيف مسعد

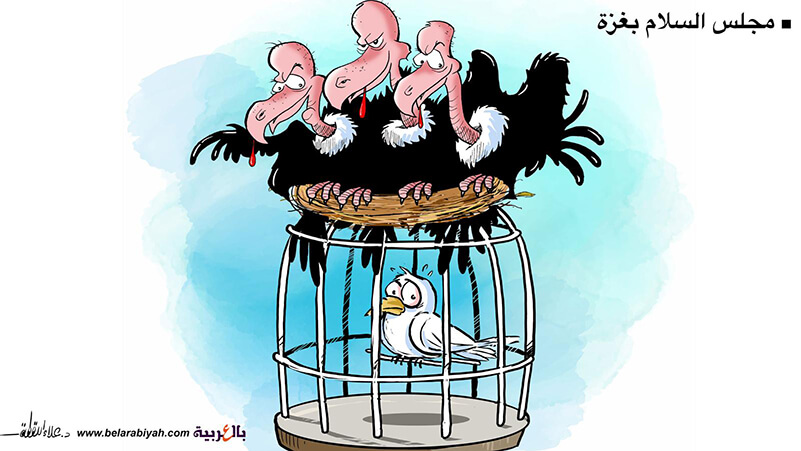

بينما تمضي إسرائيل في تنفيذ حربها المدمّرة على الفلسطينيين تحت مظلة ما يُعرف بـ”خطة السلام” الجديدة التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يواصل البيت الأبيض توفير الغطاء السياسي والدبلوماسي الكامل لهذه الجرائم، متستّرًا خلف مواقف علنية توحي بمعارضة إسرائيلية شكلية لعمليات الضمّ الجديدة في الضفة الغربية.

ورغم أن الإدارة الأمريكية تزعم السعي إلى وقف الإبادة الإسرائيلية التي أودت حتى الآن بحياة وإصابة ما يقرب من ربع مليون فلسطيني، فقد أكّد ترامب للحكام العرب الشهر الماضي أنه “لن يسمح” لإسرائيل بتنفيذ خطة الضمّ. غير أن الأحداث على الأرض تسير عكس هذه الوعود، إذ صوّت الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع لصالح مشروعَي قانون يدعوان علنًا إلى الضم، بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى إسرائيل لمناقشة الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة من العدوان على غزة. وبعد الجدل الذي أثاره تصويت الكنيست، وصف فانس القرار بأنه “إهانة سياسية غبية”، في محاولة متأخرة لاحتواء الغضب العربي الشكلي.

ولحفظ ماء وجه الحلفاء العرب، أوفد ترامب وزير خارجيته ماركو روبيو إلى إسرائيل في زيارة هدفها العلني توبيخ المستعمرة الاستيطانية، لكنه أطلق التهديد الأشدّ – نظريًا – من إدارة ترامب حتى الآن، قائلاً: “هذا أمر لا يمكننا دعمه الآن”، في إشارة واضحة إلى أن الدعم الأمريكي ليس مرفوضًا مبدئيًا، بل مؤجلًا إلى توقيت أنسب سياسيًا.

وفي مقابلة لاحقة مع مجلة تايم، رفع ترامب من نبرته قليلًا، معلنًا أن الوقت غير مناسب للضمّ: “لن يحدث. لن يحدث لأنني وعدتُ الدول العربية. لا يمكنكم فعل ذلك الآن، لأن إسرائيل ستفقد دعم الولايات المتحدة إن أقدمت على ذلك.”

الكلمة المحورية في تصريحه كانت “الآن”؛ فكل ما يطرحه ترامب وروبيو هو تكرار لما هو معروف مسبقًا — رفض مؤقت لا أكثر.

ففي النهاية، ترامب نفسه هو من دعم رسميًا خطط حكومة نتنياهو لضم 30% من الضفة الغربية خلال ولايته الأولى عام 2020، في إطار خطته “السلام من أجل الازدهار” التي صاغها صهره جاريد كوشنر.

حينها أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستباشر على الفور ضمّ غور الأردن والمستوطنات، مقابل التزام شكلي بعدم بناء مستوطنات جديدة في المناطق المتبقية للفلسطينيين لمدة أربع سنوات. أما سفير ترامب لدى إسرائيل آنذاك ديفيد فريدمان، فصرّح بأن البيت الأبيض “منح الإذن بالضم الفوري”، مضيفًا: “إسرائيل لا تحتاج إلى الانتظار إطلاقًا… وسنعترف بالضمّ رسميًا.”

وفي شباط/فبراير الماضي، كرّر ترامب موقفه صراحة، مجددًا دعمه الكامل للضمّ، قائلاً: “إنها دولة صغيرة… دولة صغيرة من حيث المساحة.”

وعود واهية وتواطؤ صامت

بناءً على ذلك، يبدو من العبث تصديق أن الأنظمة العربية تؤمن بجدية وعود ترامب.

فالأرجح أن الحكام العرب يتظاهرون بتصديقها لأغراضٍ تتعلق بالعلاقات العامة والتوازن أمام شعوبهم، لا عن قناعة سياسية. والإنصاف يقتضي القول إن ترامب لم يُخفِ يومًا دعمه الصريح لسياسات الضمّ الإسرائيلية؛ فقد اعترف رسميًا بضمّ إسرائيل لهضبة الجولان السورية عام 2019، كما سبق أن اعترف عام 2017 بضمّ القدس الشرقية المحتلة.

فلماذا إذن يُعارض ضمّ الضفة الغربية؟ الإجابة ببساطة: إنه لا يرفض الضمّ من حيث المبدأ، بل يؤجله مؤقتًا.

في الواقع، لا يُخفي القادة الإسرائيليون طموحهم بالتمدد خارج الضفة الغربية، التي يعتبرون ضمّها تحصيلَ حاصل.

فإلى جانب القدس الشرقية وهضبة الجولان، تتجه الأنظار إلى أراضٍ جديدة في الدول العربية المجاورة. فقد صرّح بنيامين نتنياهو قبل أسابيع بأنه في “مهمة تاريخية وروحية” باسم الشعب اليهودي، وبأنه “متمسك بشدة برؤية إسرائيل الكبرى” التي تشمل، وفق تصوره، كامل الأردن وأجزاء من سوريا ولبنان ومصر والعراق.

إدانات شكلية ومطايا سياسية

سارعت الدول العربية لإدانة تصريحات نتنياهو وتمسكه بفكرة “الأرض الموعودة”، كما فعلت من قبل عند إعلان إسرائيل نيتها ضمّ الضفة الغربية. لكن هذه الإدانات لم تتجاوز حدود البيانات الشكلية. فالواقع أن الأنظمة العربية – انسياقًا خلف سياسات أوروبا والولايات المتحدة – انتهت منذ عقود إلى القبول الفعلي بكل عمليات الضمّ السابقة منذ 1948، بل إن بعضها اعترف قانونيًا بها، كما فعلت مصر والأردن والإمارات والمغرب والسودان والبحرين عند إقرارها بحدود إسرائيل لعام 1949، وهي حدود تضم أراضي فلسطينية محتلة بصورة غير قانونية.

عندما أُقيمت إسرائيل عام 1948، شملت نصف الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية وفق خطة التقسيم، إضافة إلى القدس الغربية، التي كان يُفترض أن تبقى تحت الوصاية الدولية. ورغم إصرار الجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك على عدم الاعتراف بإسرائيل قبل انسحابها من تلك الأراضي، فقد اعترف مجلس الأمن والمملكة المتحدة بين عامي 1949 و1950 بإسرائيل بحدودها المتوسعة.

وإذ تعهدت تل أبيب حينها بالتفاوض حول حدودها، سرعان ما احتفظت بالأراضي المحتلة باعتبارها جزءًا من الدولة العبرية، منتهكة بذلك قرارات الأمم المتحدة. ومنذ أوائل الخمسينيات، اعترفت القوى الكبرى بالضمّ الإسرائيلي بحكم الأمر الواقع، وتبعتها الدول العربية المطبّعة لاحقًا.

وفي هذا السياق، لم يجد الرئيس المصري أنور السادات حرجًا في زيارة القدس الغربية المحتلة عام 1977 وإلقاء خطابه في الكنيست، رغم أن المدينة كانت قد ضُمّت بشكل غير قانوني. أما الملك حسين، فقد تجنّب زيارة القدس رسميًا خلال زياراته لإسرائيل عامي 1994 و1996، لكنه حضر جنازة إسحاق رابين في المدينة عام 1995، وقدم التعازي لعائلات إسرائيلية عام 1997.

بل إن الملك حسين كان قد تنازل فعليًا عام 1993 عن أي مطالبة عربية أو فلسطينية بالسيادة على القدس، إذ صرّح بأن “لله وحده السيادة في المدينة”، وهو الموقف الذي كرره مرارًا لاحقًا. واليوم، تبقى سفارتا مصر والأردن في تل أبيب لا في القدس، لكنّ ذلك لا يعني بالضرورة رفضهما اعتبار القدس الغربية جزءًا من إسرائيل.

حلم إسرائيل الكبرى.. من بن غوريون إلى نتنياهو

ليست “رؤية” نتنياهو لإسرائيل الكبرى مجرد نزوة طارئة؛ فالتوسع الإقليمي سمة متجذّرة في الفكر الصهيوني منذ قيام الدولة. فمنذ الخمسينيات، عبّر قادة إسرائيل عن أطماعهم التوسعية بلا مواربة. فبعد غزو سيناء وغزة عام 1956، وصف دافيد بن غوريون العملية بأنها “أعظم وأمجد غزو في تاريخ شعبنا”، قائلاً إنها أعادت “إرث الملك سليمان من جزيرة يوتفات جنوبًا إلى سفوح لبنان شمالًا”.

وعدّ جزيرة تيران المصرية (التي سماها يوتفات) جزءًا من “مملكة إسرائيل الثالثة”، متعهدًا بعدم الانسحاب من سيناء أبدًا، قبل أن يُجبر لاحقًا على ذلك تحت ضغطٍ دولي. لكن إسرائيل عادت واحتلت سيناء مجددًا عام 1967، ثم انسحبت بموجب كامب ديفيد بعد نزع سلاحها تمامًا، لتعود أصوات إسرائيلية مؤخرًا تطالب بإعادة احتلالها أو استيطانها.

وبعد 1948، واصلت إسرائيل السيطرة على المناطق منزوعة السلاح على الحدود السورية حتى استكملت احتلال هضبة الجولان عام 1967. وفي السنوات الأخيرة، توسعت عملياتها غير القانونية في الأراضي السورية بموافقة ضمنية من النظام الجديد في دمشق، المدعوم أمريكيًا، بزعامة أحمد الشرع، العضو السابق في تنظيم القاعدة.

وقد أنشأت تل أبيب “منطقة عازلة” جديدة داخل سوريا، بينما أقام مستوطنون يهود مؤخرًا مستوطنة باسم نيفيه هَبَشَن (واحة بشن) عند جبل الشيخ، ضمن حركة تُعرف بـ”عوري تسافون” (استيقظ يا شمال)، التي تسعى لإقامة مستوطنات في سوريا ولبنان بذريعة “الحق التوراتي” في المنطقة.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي طرد المستوطنين مؤقتًا، إلا أن عودتهم تبدو مسألة وقت قبل الاعتراف الرسمي بالمستوطنات الجديدة، كما حدث في الجولان التي ضُمّت رسميًا عام 1981، بعد عام فقط من ضمّ القدس الشرقية.

في عام 2002، شرعت إسرائيل في بناء “جدار الفصل العنصري” داخل أراضي الضفة الغربية، وهو ما مكّنها من السيطرة الفعلية على نحو 10% من مساحتها. ورغم الإدانات الشكلية من المحكمة الجنائية الدولية وغيرها، لم تُتخذ أي إجراءات رادعة. كما أصرت إسرائيل منذ 1967 على ضمّ غور الأردن – الذي يمثل نحو 10% من مساحة الضفة – وقد صادقت خطة ترامب 2020 على هذا الضم رسميًا.

التواطؤ الدولي واستمرار النهج

إن القبول الأمريكي والأوروبي المتواصل لعمليات الضمّ، بل ورعايتها في بعض الأحيان، لا يختلف عن دعمهم لخطة ترامب الأخيرة التي تشرعن الاحتلال الإسرائيلي لغزة، عبر إبقاء أكثر من نصف أراضيها تحت السيطرة المباشرة للاحتلال إلى أجل غير مسمى.

وتدرك الأنظمة العربية كما الغرب أن ضمّ الضفة الغربية مسألة وقت، إذ سيجري تنفيذه سريعًا متى ما تهيأت الظروف المناسبة، ليُقابل حينها ببيانات شجبٍ شكلية وتغطية دبلوماسية كالمعتاد. بل إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عبّر عن ذلك صراحة بقوله: “في الوقت الحالي، قد تكون الخطوة ذات نتائج عكسية وتهدد اتفاق السلام.” أي أن الاعتراض هنا ليس على المبدأ بل على التوقيت. وسيُصبح الضم لاحقًا – كما حدث سابقًا – مقبولًا حين يُقدَّم كوسيلة “لتحقيق السلام”، وفق منطق خطة ترامب لعام 2020.

وفي تطور آخر، كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي تقريرًا يُظهر تواطؤ عشرات الدول – معظمها أوروبية وبعضها عربية – في الإبادة الجماعية الجارية في غزة. كما كشفت واشنطن بوست أن دولًا عربية، من بينها الأردن وقطر والسعودية ومصر والإمارات، عززت تعاونها الأمني مع الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.

تواطؤ يُغلفه الصمت

وعندما ينهض الفلسطينيون لمقاومة هذا التواطؤ الدولي الممنهج في استمرار الاحتلال وضم الأراضي، ستتظاهر هذه الدول بالدهشة مجددًا، كما حدث مرارًا. ثمّ ستواصل – سرًا أو علنًا – دعم المرحلة التالية من المشروع الاستعماري تحت الشعار ذاته: “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.” شعار تحوّل منذ سنوات إلى تفويض دولي مفتوح لقتل الفلسطينيين ومحو وجودهم، بينما يكتفي العالم بمراقبة الضمّ والإبادة وهما يسيران يدًا بيد نحو هدفٍ واحد: إنهاء ما تبقى من فلسطين.

للإطلاع على النص باللغة الانجليزية من (هنا)