بقلم ديفيد هيرست

ترجمة وتحرير موقع بالعربية

يشهد العالم العربي تحوّلًا زلزاليًا حقيقيًا لا علاقة له بالخلافات العابرة بين الأمراء، ولا بتقاسم الغنائم الإمبراطورية، ولا حتى بإعادة ترتيب تحالفات الوكلاء، كما أنه لا يرتبط بالهاجسين الدائمين لدى حكام السنّة التقليديين وهما إيران أو جماعة الإخوان المسلمين.

هذا التحول لم يأت جراء حادثة فردية فجّرت الشارع، كتلك التي أشعلت شرارة “الربيع العربي” قبل خمسة عشر عامًا، حين أحرق بائع متجول نفسه في سيدي بوزيد التونسية، ولم تشهد القاهرة مظاهرات مليونية تطالب بإسقاط حاكم، ولم يخرج الناس إلى الشوارع في عواصم عربية أخرى.

وبالرغم من ذلك، فإن ما يجري اليوم قد تكون له تداعيات لا تقل اتساعًا وخطورة عما أحدثه الربيع العربي نفسه، حيث أن ما يُعرف في الشرق الأوسط بـ “الدول العربية الحقيقية” أي الدول ذات الثقل السكاني الفعلي، بدأت تدرك أخيرًا ما كان يجري حولها بصمت.

فالسعودية والجزائر، بالدرجة الأولى، وربما مصر أيضًا، توصلت إلى قناعة مفادها أن هناك مشروعًا متكاملًا للهيمنة والسيطرة على مفاصل المنطقة الحيوية، تقوده دولة الاحتلال بشكل معلن، وتشارك فيه أبوظبي بشكل غير مباشر، بدعم أمريكي صريح.

هذا المشروع لم يعد مجرد تكهنات، بل بات يُنظر إليه بوصفه تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والمصالح الوطنية لهذه الدول.

خطة التفتيت والسيطرة

ورغم أن الخطة التي تجمع دولة الاحتلال وأبوظبي بسيطة في جوهرها، إلا أنها عميقة الأثر، وتقوم على أساس تفكيك الدول العربية التي كانت يومًا ما قوية ومتماسكة، والسيطرة على الممرات التجارية الحيوية مثل مضيق باب المندب بين اليمن والقرن الإفريقي وزرع قواعد عسكرية في مختلف أنحاء المنطقة، وبذلك تضمن هذه القوى نفوذًا عسكريًا وماليًا طويل الأمد يمتد لعقود.

وفي حالة دولة الاحتلال، فإن هذا التوجه قد برز صريحًا ومعلنًا، فهي تسعى بوضوح إلى تفتيت سوريا، عبر إنشاء كيانٍ محمي للدروز في جنوب البلاد، ومحاولات موازية لاستنساخ النموذج ذاته في المناطق ذات الغالبية الكردية شمالًا، ولا تخفي دولة الاحتلال رغبتها في منع قيام دولة سورية موحدة وقوية.

ويتجلى هذا المنطق التفتيتي أيضًا في اعتراف دولة الاحتلال بـ “أرض الصومال”، وهو اعتراف يمنحها موطئ قدم عسكريًا واستراتيجيًا في القرن الإفريقي، أما أبوظبي، فقد شرعت في تنفيذ سياسة التفكيك منذ سنوات طويلة، وبشكل منهجي، في أكثر من ساحة عربية.

ففي ليبيا، دعمت الإمارات الجنرال خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ضمن استراتيجية هدفت إلى كسر أي إمكانية لبناء دولة مركزية مستقلة.

وفي السودان، لم يكن المشهد مختلفًا، فقد موّلت أبوظبي وسلّحت قوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، ورغم نفي الإمارات المتكرر، فإن الحرب الأهلية السودانية ما كانت لتستمر بهذا الزخم لولا هذا الدعم الواسع.

أما في اليمن، فقد استمر هذا النهج لما لا يقل عن عقد من الزمن، حيث انطلقت خطة تفكيك اليمن من هاجس إماراتي يتمثل في الخوف من صعود حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون) داخل ما تبقى من الحكومة اليمنية.

لكن طموحات أبوظبي تجاوزت بكثير مسألة تحجيم الإصلاح، الذي لا يمتلك أصلًا نفوذًا واسعًا خارج مناطق محدودة شمال البلاد.

واليوم، بات واضحًا أن المشروع الإماراتي في اليمن لا علاقة له بوقف إطلاق النار السعودي مع أنصار الله (الحوثيين)، رغم أن الحملات ضد الإصلاح والحوثيين وفّرت غطاءً مناسبًا لهذه الأجندة.

لقد كانت الخطة الحقيقية منذ البداية هي تمويل وتسليح وتمكين كيان انفصالي في جنوب اليمن، تحت مظلة “المجلس الانتقالي الجنوبي” في عدن.

طموحات إمبراطورية

في الواقع فإن فكرة الدولة الجنوبية المنفصلة عن اليمن ليست بجديدة، لكن محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، عمل على تسريعها ودفعها إلى أقصى حدودها، وكان قاب قوسين أو أدنى من النجاح.

ولطالما كان اليمن ساحة صراعات وتدخلات خارجية، منذ الحقبة البريطانية وصولًا إلى التدخلات الأمريكية.

وعندما سيطر الحوثيون على صنعاء عام 2014، اضطرت الحكومة المعترف بها دوليًا إلى الرحيل نحو المنفى، وحتى بعد عودتها، ظل نفوذها على الأرض هشًا وشكليًا في كثير من المناطق.

وكان المجلس الرئاسي اليمني يتخذ من عدن مقرًا له، المدينة نفسها التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وظل هذا المجلس الرئاسي حتى وقت قريب مجرد تحالف هش من قوى متباينة، غالبيتها تميل إلى الرياض.

إن سياسة أبوظبي القائمة على تضخيم القوة العسكرية للمجلس الانتقالي وصلت إلى حد جعله قادرًا على إعلان دولة مستقلة تعترف بدولة الاحتلال.

ولكي يتحقق ذلك، لم يكن ينقصه سوى السيطرة على محافظتين شاسعتي المساحة وقليلتَي السكان شرق اليمن وهما المهرة وحضرموت، اللتين تمثلان قرابة نصف مساحة البلاد، وحضرموت تحديدًا تشترك بحدود مباشرة مع السعودية.

وكان ظهور قوات المجلس الانتقالي في مدينة المكلا بمثابة جرس إنذار أخير أيقظ الرياض من سباتها.

وبالنسبة لمحمد بن زايد، كان الاستيلاء على المكلا حدثًا هامشيًا بالكاد يُذكر ضمن سلسلة طويلة من المشاريع التي راودته لتحويل الإمارات إلى ما يُعرف بـ “ليتل سبارتا”، لكن بالنسبة لجاره، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان لهذا التطور وقع الصاعقة.

هذا التمدد الإماراتي لم يكن مجرد خطوة تكتيكية، بل مثّل لحظة إدراك حاسمة في الرياض أن المملكة باتت محاصَرة، وأنها إن لم تتحرك الآن، فقد تكون هي نفسها الهدف التالي في سياسة التفتيت التي طُبّقت في كل مكان حولها

كنت قد توقعت في وقت سابق أن الأميرين اللذين تعاونا معًا في هندسة وتمويل وتسليح الثورة المضادة ضد الربيع العربي في مصر وتونس واليمن وسوريا سينتهيان إلى خلاف محتوم، لكنني لم أتخيل يومًا أن الشرخ سيقع بسبب ميناء يبدو للوهلة الأولى ثانويًا مثل المكلا.

لقد سقطت الغشاوة عن عيون الرياض، فالدولة التي اعتادت إدارة سياستها الخارجية ببطء وحذر، ومن خلف ستائر مغلقة، قررت فجأة أن تمسك بالسلاح.

دعمت السعودية هجومًا مضادًا شنّته قوات يمنية موالية للحكومة المعترف بها دوليًا، لاستعادة حضرموت والمهرة، وقُصفت المكلا، وقُتل مقاتلو المجلس الانتقالي الجنوبي، واضطروا إلى الانسحاب.

وبعد ثلاثة أيام فقط، جاءت الخطوة التي أكدت أسوأ مخاوف الرياض، لقد أصبحت دولة الاحتلال أول دولة تعترف رسميًا بـ “أرض الصومال” ككيان مستقل ولم تكن هذه مصادفة، إذ أن ما جرى في اليمن على أحد ضفتي مضيق باب المندب، وما كان يجري في القرن الإفريقي على الضفة الأخرى، كان جزءًا من المخطط ذاته.

لقد سوّقت دولة الاحتلال قرارها داخليًا باعتباره فرصة لإنشاء قاعدة عسكرية تُستخدم ضد الحوثيين، لكن الحقيقة أوسع وأعمق من ذلك بكثير.

ففي اللحظة التي كان فيها وزير خارجية دولة الاحتلال يصافح زعيم “أرض الصومال”، كان وزير الخارجية السعودي في القاهرة، بوجه متجهم، يحرص على أن يكون الرئيس المصري يقرأ من النص ذاته.

ولم يحتج الرئيس المصري إلى كثير إقناع، فهو بارع في التقاط اتجاه الريح، وهنا جاء بيان الرئاسة المصرية ليؤكد تطابق المواقف بشأن الصومال والسودان واليمن وغزة، وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، في إشارة واضحة إلى رفض مشروع التفتيت.

الانهيار الصامت

استمرت شحنات السلاح الإماراتية في التدفق إلى الموانئ لاستخدامها من قبل قوات المجلس الانتقالي، وعندما قصفت السعودية شحنة أسلحة ومركبات في ميناء المكلا، كانت تلك لحظة المواجهة العلنية الأولى، حيث وُجّه الاتهام مباشرة إلى أبوظبي.

وبعد ساعات فقط، أعلنت الإمارات سحب قواتها من اليمن، وتخلت حتى عن جزيرة سقطرى، وخلال وقت قصير، انهار عقدٌ كامل من التخطيط والتمويل والعمل الميداني.

وفي اليوم نفسه تقريبًا، كان المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه على وشك الانهيار حيث اختفى رئيسه عيدروس الزبيدي في اللحظة التي كان يُفترض أن ينضم فيها إلى وفد متوجه إلى الرياض، وقد ترددت شائعات عن فراره إلى جبال الضالع، ثم تبيّن لاحقًا أنه غادر عدن بحرًا باتجاه “أرض الصومال”.

في ذلك الوقت، كان الزبيدي قد جُرّد من عضويته في المجلس الرئاسي واتُّهم بالخيانة، وفي تلك الأثناء، انقطع الاتصال بوفد المجلس الانتقالي المكوَّن من خمسين شخصًا في الرياض، وكان ذلك أسوأ يوم في تاريخ حلم “ليتل سبارتا” بالهيمنة على المنطقة.

وهكذا يتغير شكل الشرق الأوسط، لا عبر صور مصمَّمة بعناية في المكتب البيضاوي، ولا عبر تصريحات أمريكية متغطرسة عن “تغيير 3 آلاف عام من التاريخ”، ولا عبر اتفاقيات تطبيع براقة تخفي خواءها الأخلاقي، بل عبر انهيارات مفاجئة وصامتة

رسالة بلا مواربة

وفي هذا التوقيت بالذات، انفجرت وسائل التواصل الاجتماعي السعودية الصوت المُراقَب بعناية للمملكة بالرسائل، حيث أظهر أحد المقاطع المنتشرة طائرة “إف-16” سعودية تشق السماء على وقع نشيد حربي، يحمل رسالة لا تحتاج إلى تفسير.

لم يعد الشيطان، كما صُوِّر في هذه الرسائل، كيانًا غامضًا، إنه محمد بن زايد نفسه، كما بات يُنظر إليه في الرياض.

واللافت أن هذه الكلمات لم تكن مجرد منشورات عابرة، بل أُلقيت أمام ولي العهد السعودي شخصيًا، في مشهد يعكس التحول العميق في المزاج السياسي للمملكة.

وهذا التحول يمثل قطيعة كبرى، فمحمد بن زايد هو من احتضن الأمير الشاب حين كانت علاقات السعودية بأمريكا في أسوأ حالاتها، وهو من فتح له أبواب واشنطن، وعرّفه على دوائر النفوذ، ومهّد له الطريق نحو البيت الأبيض.

بل إن محمد بن زايد كان العقل المدبر وراء دفع السعودية نحو التطبيع مع دولة الاحتلال، ورتّب لقاءات سرية مع رئيس وزراء دولة الاحتلال آنذاك، غير أن الصدام بين الأستاذ وتلميذه كان حتميًا.

صحيح أن النظام السعودي لم يتغير، ولا طريقته في الحكم، ولا نظرته لحقوق الإنسان، لكن ما تغير هو إدراكه بأن مشاريع الجار تهدد وجوده ذاته، وأن هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

نحو كسر الحلقة المفرغة

وفي ظل اندفاع الولايات المتحدة، واستخدامها القوة العسكرية بلا حساب، وفي ظل جنون الهيمنة لدى دولة الاحتلال يلوح لأول مرة احتمال أن تقول دولة عربية كبرى: كفى.

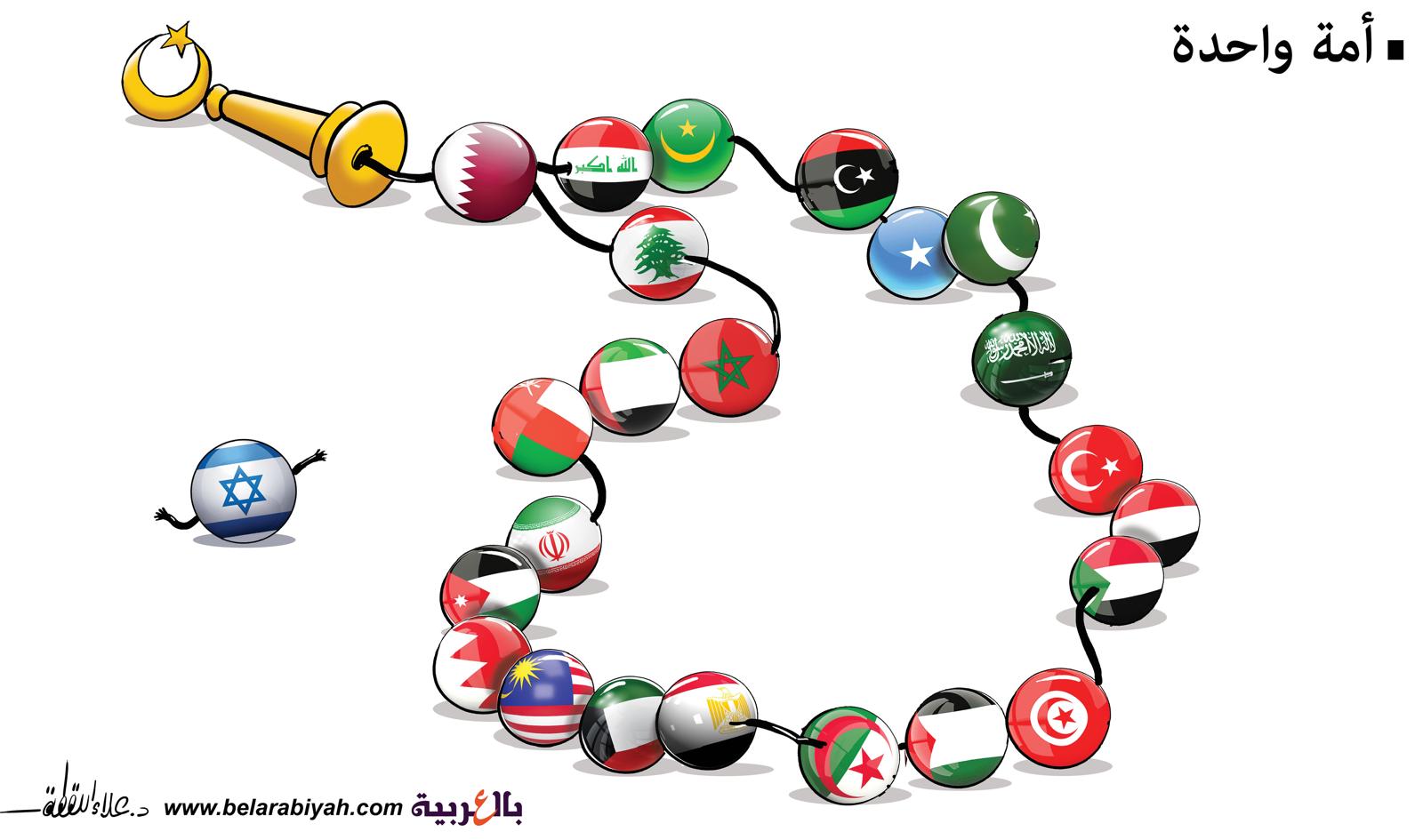

قد يكون هذا التحول بداية تقارب جديد بين السعودية ومصر وتركيا، وربما لا تُقابل هذه الخطوات برفض إيراني، كما قد تنضم الجزائر، التي أدركت مبكرًا خطورة التحالف الإماراتي مع دولة الاحتلال.

ربما يبدو هذا تفكيرًا سابقًا لأوانه، لكنه ما تحتاجه المنطقة فعلًا هو تحالف إقليمي مستقل، ينهي دوامة التدخلات الغربية الفاشلة، ويضع حدًا لمنطق الاحتلال والتفتيت.

لقد ربحت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال معظم المعارك التي خاضتاها، لكنهما خسرتا كل الحروب، وحين يعتقد القادة أنهم قادرون على فعل ما يشاؤون بلا ثمن، يصبح من الضروري أن يظهر من يقول لهم: لا.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)