بقلم ديفيد هيرست

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

على الرغم من التصدعات المتزايدة في الداخل الأميركي إلا أن الرئيس دونالد ترامب يرى نفسه اليوم في موقع قوة غير مسبوق على الساحة الدولية.

فبعد حادثة إطلاق النار التي نفذتها قوات الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في ولاية مينيسوتا، ومع تصاعد معدلات التضخم جراء سياساته الجمركية، قد تبدو هيبته الداخلية مهزوزة، لكنه لا يزال مقتنعًا بأن العالم الخارجي يدور في فلكه.

وعلى العموم، فإن ترامب يعتقد أنه حقق سلسلة من “الانتصارات” السريعة المتمثلة في الضغط على حلف شمال الأطلسي (الناتو) للقبول بما سماه “إطارًا” لاتفاق مستقبلي بشأن غرينلاند، حيث ترددت تقارير نُفيت لاحقًا عن تنازل الدنمارك بموجبه عن سيادتها في مناطق ستقام فيها قواعد أميركية.

كما يرى ترامب أنه أجبر أوروبا على دفع المزيد من تكاليف الدفاع عنها، وأشرف على عملية توقيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ليعلن وزير خارجيته ماركو روبيو لاحقًا أن فنزويلا ستخضع ميزانيتها لرقابة شهرية.

وأخيرًا، فقد مارس ترامب ضغوطًا مباشرة على رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو لوقف الحرب على غزة، في سياق ترتيبات “مجلس السلام” الذي انتزع صلاحيات من الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية معًا، بينما قلّص في الوقت ذاته قدرة دولة الاحتلال على التحكم المطلق بالقطاع.

ووفق تصور ترامب، فإن هذه هي حصيلة نجاحاته، وقد حشد الآن أسطولًا من السفن الحربية والقاذفات الاستراتيجية استعدادًا لضربة ثانية ضد إيران خلال عام واحد، حيث يبدو أنه يعتقد بإمكانية تكرار السيناريو الفنزويلي مع الجمهورية الإسلامية.

وبالتحديد هنا يكمن جوهر الوهم، ذلك أن ترامب يعتقد ويُقنع نفسه أنه قادر على إخضاع إيران بالطريقة ذاتها، لكن هذا الاعتقاد يقوم على قراءة مضللة للتاريخ ولطبيعة الدولة الإيرانية، ومع ذلك، فهو ماضٍ في تصوراته.

فقد نقل مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر لإحدى القوى الإقليمية تفاصيل ما يراه ترامب “خطة حاسمة” تقوم على توجيه ضربة جوية سريعة ومحدودة، تستهدف رأس القيادة في إيران من دون إسقاط النظام بالكامل.

ووفقاً للخطة فإنه سيعقب الضربة صفقة تُجبر إيران على التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم، وتوافق بموجبها على بيع نفطها حصريًا للولايات المتحدة، مقابل السماح لشركة “بوينغ” بالعودة إلى السوق الإيرانية.

وتتعدد الصيغ المتداولة، لكن جوهر الخطة واحد وهو السرعة والعنف المفرط وإخضاع ما تبقى من القيادة الإيرانية لإملاءات واشنطن.

إملاءات القوة ومصادر تضليل

ترامب مقتنع أيضًا بأن “اللحظة مناسبة”، فهو يرى أن إيران خرجت ضعيفة من الضربات الجوية التي أمر بها العام الماضي.

وبحسب تقديرات ترامب، فإن منشآت التخصيب في إيران لا تزال مدفونة تحت طبقات من الصخور والركام، وأجهزة الاستخبارات الأميركية تزعم أن طهران لم تعاود بناء مخزوناتها النووية.

ثم جاءت موجة الاحتجاجات الداخلية، الثانية خلال ثلاث سنوات، التي قُمعت بثمن بشري باهظ، وكل ذلك عزز لدى ترامب صورة إيران المنهكة.

لكن المشكلة أن ترامب يستند في تقييمه هذا إلى مصدرين كلاهما فيه ثغرات، وهما تقارير أجهزته الاستخبارية من جهة، والتقديرات الأمنية لدولة الاحتلال من جهة أخرى.

استخبارات دولة الاحتلال لا تتحرك بدافع التحليل المحض، بل وفق أهداف سياسية واضحة، ذلك أن بنيامين نتنياهو لا يريد ضربة محدودة ولا تسوية مرحلية بل إن هدفه المعلن منذ عقود هو تغيير النظام في طهران.

ولطالما ردد نتنياهو أن حركتي حماس وحزب الله ليستا سوى “حاملتي طائرات” إيرانيتين، في توصيف يتجاهل عمداً حقيقة أن كلتا الحركتين تحظيان بدعم شعبي عابر للأجيال في فلسطين وجنوب لبنان.

وعلى كلٍ، فإن كلاً من ترامب ونتنياهوواقعان تحت سطوة نشوة القوة وكل بطريقته، فكلاهما يتصرف كما لو أنه “سيد الكون”، وهما مقتنعًا بأن التفوق العسكري والتكنولوجيا اللحظية كفيلان بإزالة أي عائق.

وعندما يمتلك الطيارون معلومات شبه فورية عن مواقع الأهداف، وعندما يُختزل العالم في شاشات تحكم وغرف عمليات، يسهل الاعتقاد بأنه لا توجد حدود لما يمكن فعله.

وقد أظهرت غارات سلاح الجو التابع لدولة الاحتلال العام الماضي أنه لم يعد مكبلًا بالمسافة الجغرافية بين قواعده الجوية وإيران.

وفي ذروة الاحتجاجات الاقتصادية الأخيرة في إيران، تباهى جهاز “الموساد” بوجود عملائه في شوارع المدن الإيرانية، ظنًا منه أنه يبعث رسالة ترهيب للنظام.

لكن هذا الاستعراض انقلب إلى نتيجة عكسية، فهو لم يضعف المعارضة فقط بل شوّهها، وبعد تظاهرات حاشدة مؤيدة للدولة، انحسرت موجة الاحتجاج.

إيران ليست فنزويلا

وقبل الانزلاق إلى جولة جديدة من هذا الجنون السياسي، لا بد من التذكير بحقيقة بديهية وهي أن إيران ليست فنزويلا والفوارق بين البلدين عميقة ومتعددة، وهذه مجرد عينة منها.

فعندما جرى توقيف مادورو، لم تكن لفنزويلا أوراق إقليمية حقيقية، أما إيران، فهي على النقيض من ذلك تماماً، إذ أنها تمتلك شبكة نفوذ ممتدة.

كما أن المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، ليس مجرد رئيس دولة أو قائد أعلى للقوات المسلحة أو سلطة سياسية ودينية داخل إيران، بل هو المرجعية الروحية لعشرات الملايين من الشيعة حول العالم، وترتبط به رمزياً وعقائدياً أكبر التجمعات الشيعية في الشرق الأوسط خارج إيران في العراق، البحرين، لبنان، الكويت، والسعودية.

ثم هناك الفارق الحاسم الآخر، وهو الحرس الثوري الإيراني، فبينما كانت وحدة أميركية صغيرة كافية لتنفيذ عملية في فنزويلا، فإن أي محاولة لتحييد الحرس الثوري تمثل مغامرة مختلفة كليًا.

يضم الحرس الثوري نحو 150 ألف جندي بري، و20 ألف عنصر بحري، وقوة جوية قوامها 15 ألفًا، إضافة إلى ميليشيا “الباسيج” الكبيرة، وهو يمتلك وحده القدرة على إغلاق مضيق هرمز عبر الألغام البحرية، والزوارق السريعة، والطائرات المسيّرة.

ومعلوم أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي بل هو عنق زجاجة استراتيجي يمر عبره يوميًا نحو 20 مليون برميل من النفط ومشتقاته، إضافة إلى 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وإذا كان ترامب يحلم بإجبار إيران على بيع نفطها للولايات المتحدة، فعليه أولًا تفكيك الحرس الثوري كقوة اقتصادية.

ولنتذكر هنا أن العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2010، بموجب قانون العقوبات الشاملة والمساءلة وسحب الاستثمارات (CISADA)، لم تُضعف الحرس الثوري، بل عززت سيطرته على الاقتصاد.

فقد بات الحرس الثوري بمثابة النظام المصرفي الدولي لإيران، يدير شبكات التفاف على العقوبات تشمل تعدين العملات الرقمية، وتجارة الذهب، وأساطيل ناقلات نفط “شبحية”، وهو يسيطر على نحو نصف صادرات النفط الإيرانية.

وعليه فإن أي محاولة للسيطرة على هذا التدفق ستصطدم مباشرة بالصين، التي اشترت خلال السنوات الأخيرة قرابة 90% من النفط الإيراني، ليشكل نحو 14% من وارداتها البحرية.

والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على توجيه ضربة عسكرية لإيران، بل ما الذي سيحدث في اليوم التالي.

إذ هل يتصور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على سبيل المثال، أن الحرس الثوري الإيراني الذي يدير شبكة عالمية معقدة للالتفاف على العقوبات سيقبل بأن تُعرض ميزانية الدولة الإيرانية السنوية على وزارة الخزانة الأميركية للموافقة عليها؟ إذا كان هذا هو التصور، فهو أقرب إلى الحلم منه إلى السياسة.

ومع كل ذلك، فإن الفارق الأهم بين إيران وفنزويلا يكمن في طبيعة رد الفعل المحتمل، فإذا تعرضت إيران لضربة أميركية أو من دولة الاحتلال للمرة الثانية خلال فترة قصيرة، فلن تنظر إليها بوصفها “رسالة تأديب” تهدف إلى تحسين شروط التفاوض، بل باعتبارها هجومًا وجوديًا يستهدف النظام برمّته.

وفي هذه الحالة، ستخرج طهران من منطق “الرد المحسوب” الذي حكم سلوكها سابقًا ولن يكون هناك التزام بسيناريوهات تبادل ضربات مدروسة أو رسائل ردع متبادلة.

عندما اغتالت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2020 قائد فيلق القدس قاسم سليماني قرب مطار بغداد، ردت إيران بإطلاق أكثر من اثني عشر صاروخًا باليستيًا على قاعدة عين الأسد في العراق، وعلى قاعدة أخرى في أربيل.

غير أن طهران حرصت في ذلك الوقت على إبلاغ الحكومة العراقية مسبقًا، في محاولة واضحة لتفادي الانزلاق إلى حرب شاملة، أما هذه المرة، فسيكون المشهد مختلفًا تمامًا.

ذلك أن إيران تمتلك ترسانة تُقدَّر، وفق قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، بأكثر من 3000 صاروخ قصير ومتوسط المدى، وفي حال تعرضها لضربة جديدة، لن تجد أي مبرر لضبط النفس أو الامتناع عن استخدام كامل هذه القدرات.

وقد أعلن دبلوماسيون إيرانيون بالفعل أن الرد سيكون غير متماثل، وأن الدول الإقليمية التي تُستخدم أراضيها أو أجواؤها في عمليات ضد إيران مثل الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان ستُعد أهدافًا مشروعة.

وهنا فإن السعودية، التي أعادت ترميم علاقاتها مع إيران بعد عقود من العداء، تنظر بقلق بالغ إلى هذا السيناريو، فاندلاع حرب جديدة لن يبقى محصورًا، بل قد يمتد كالنار في الهشيم عبر الخليج بأكمله.

حرب بلا حدود جغرافية

إن أي صراع من هذا النوع سيكون مستحيل الاحتواء، وإيران لا تتحرك ضمن حدودها فقط بل إن نفوذها يمتد من القوقاز إلى اليمن، ومن لبنان إلى أفغانستان.

صحيح أن ما يُعرف بـ “محور المقاومة” قد تلقى ضربة قاسية بخسارة سوريا، لكن ركائزه الأساسية لا تزال قائمة في لبنان والعراق واليمن، ولهذا، فإن تخيل “ضربة سريعة ونظيفة” هو وهم استراتيجي.

وأي مخطط عسكري في البنتاغون مكلّف بمحاكاة سيناريو ضربة محدودة، سيدرك سريعًا أن الحرب قد تبدأ بقرار، لكنها لن تنتهي بإرادة من أشعلها، أي أن حرب الخليج الثالثة قد تكون في متناول ترامب ونتنياهو من حيث الإشعال، لكنها لن تكون في متناول أيٍّ منهما من حيث الإيقاف.

وهنا يُطرح التساؤل عمّا إذا كان باب التفاوض مازال مفتوحًا؟ حيث بلغ القلق في عواصم الخليج مستويات غير مسبوقة، ومن المقرر عقد محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عُمان يوم الجمعة، بعد سلسلة من التعثرات خلال الأيام الماضية.

في البداية، كان من المفترض أن تُعقد اللقاءات في إسطنبول، ضمن إطار أوسع اقترحه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يقوم على عقد منتدى دولي لوزراء الخارجية بهدف منع تحول التفاوض إلى مواجهة شخصية بين ترامب وخامنئي.

غير أن المرشد الأعلى الإيراني اعترض على هذا المسار، مفضّلًا محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة، ومحصورة بملف تخصيب اليورانيوم فقط، وقد رفض الجانب الأميركي بدوره المكان وجدول الأعمال، ولوّح بالانسحاب.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين أن هذا الاتجاه أطلق موجة اتصالات إقليمية مكثفة شاركت فيها تسع دول على الأقل، حيث لم تتوقف الهواتف كما قيل عن الرنين في المكتب البيضاوي.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين: “طلب منا العرب عقد الاجتماع والاستماع لما سيقوله الإيرانيون، وأبلغناهم أننا سنعقده إذا أصروا، لكننا متشككون جدًا في فرص النجاح”.

من جانبها، تدخل إيران المفاوضات محمّلة بشروط وتحفظات، فقد قال مصدر دبلوماسي إيراني لوكالة رويترز إن الاجتماع سيكشف ما إذا كانت واشنطن جادة فعلًا في التفاوض، أم أنها تسعى فقط لفرض إملاءات.

وكما جرت العادة، تنظر طهران إلى أي لقاء باعتباره بداية لمسار تفاوضي طويل، لكن ترامب على النقيض من ذلك تماماً، فهو لا يؤمن إلا بالنتائج الفورية، وبالنسبة له، فإن كل صفقة هي “خذها أو اتركها”.

لقد استبعدت إيران مسبقًا ملف صواريخها الباليستية من أي تفاوض، لأن التخلي عنها يعني ترك البلاد بلا دفاع، لكن ترامب ودولة الاحتلال سيصرّان على جعل ملف الصواريخ محور النقاش.

وفوق ذلك، لن تدخل إيران مفاوضات جدية وسيف التهديد العسكري مسلط فوق رأسها، وفي مرحلة ما، ستطالب حتمًا بانسحاب الحشد العسكري الأميركي كإشارة حسن نية قبل تقديم أي تنازل في ملف التخصيب.

ذاكرة مثقلة

والواقع أن لدى دونالد ترامب سجل سيئ مع إيران، وهذا ليس تفصيلًا ثانويًا في أي حديث عن “تفاوض جدي”.

فخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي (JCPOA)، رغم أنه كان الإطار الوحيد القائم القادر على ضبط برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني ومراقبته دوليًا، ثم عاد، العام الماضي، ليشن هجومًا عسكريًا مفاجئًا في خضم محادثات غير مباشرة.

ولهذا، فإن مطالبة إيران بـ “بادرة حسن نية” ليست تعنتًا دبلوماسيًا، بل استنتاجًا منطقيًا من تجربة مباشرة مع رئيس لا يرى في الاتفاقات سوى أدوات ضغط مؤقتة.

وترامب بطبيعته سيرفض تقديم أي إشارة تهدئة، فمنظوره التفاوضي يقوم على مشهد واحد: الطرف الآخر يجب أن يظهر وكأنه ينهار تحت الضغط، تمامًا كما يتخيل أن الناتو قد “انصاع” له في ملف غرينلاند.

لكن المشكلة أن إيران ليست دولة بلا ذاكرة، بل إن تاريخها أطول من نشرات فوكس نيوز، وإذا أردنا تقييم فرص تجنب الحرب بواقعية، فالتقدير المتحفظ لا يتجاوز واحدًا من عشرة، ليس لأن إيران لا تريد التفاوض، بل لأن المسار الذي يسلكه ترامب يقود، بحكم منطقه، إلى التصعيد.

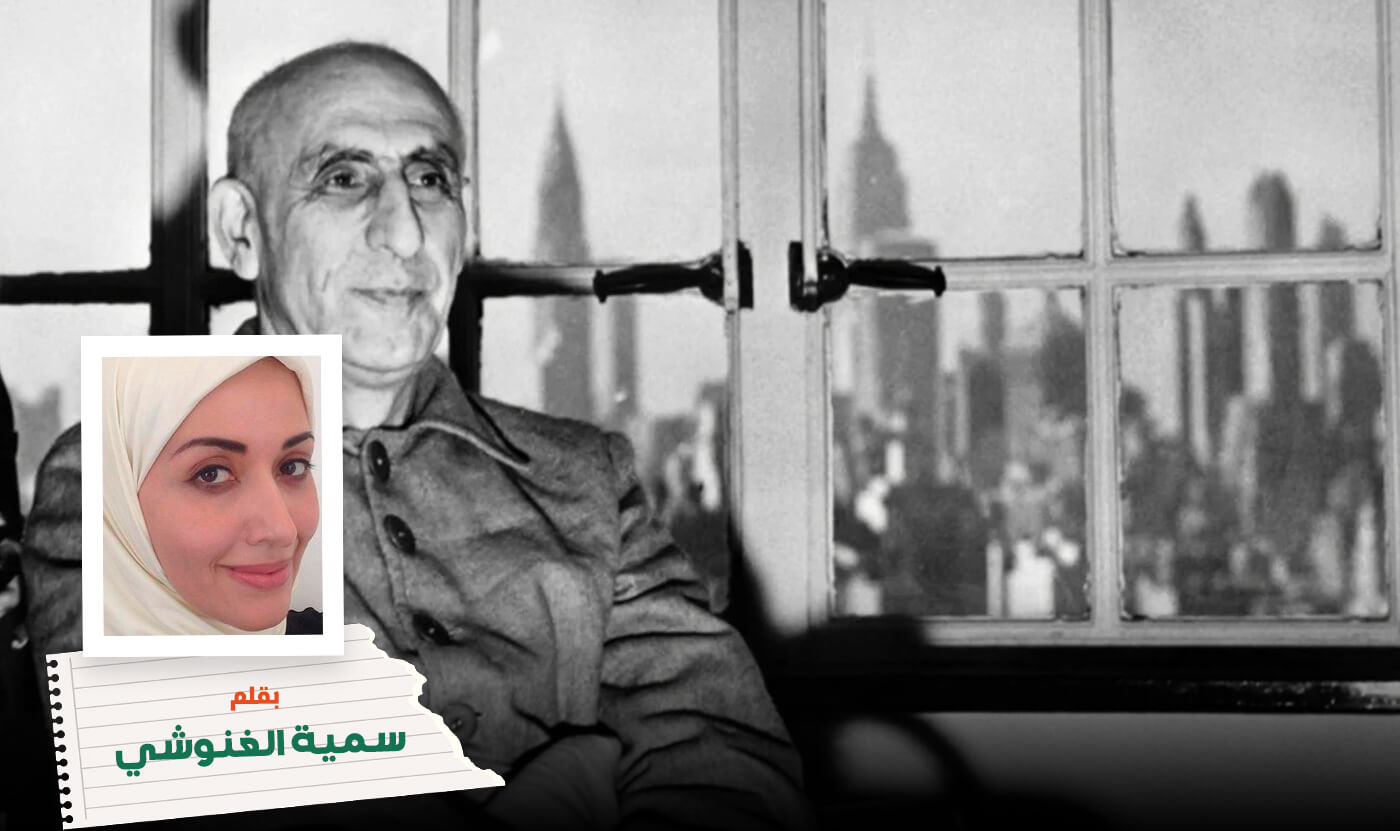

وهذا الاصطدام ليس جديدًا في التاريخ الإيراني، فالذاكرة السياسية في طهران تمتد لأكثر من سبعين عامًا، وتحديدًا إلى عام 1953، عندما أطاحت الولايات المتحدة وبريطانيا برئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيًا محمد مصدق، في انقلاب دبرته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) والاستخبارات البريطانية (MI6).

ومنذ عام 1954 وحتى انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، خضع النفط الإيراني لهيمنة ما عُرف بـ “الأخوات السبع” كبرى شركات النفط العالمية وهي شركة النفط الأنجلو-إيرانية (التي أصبحت لاحقًا BP)، وشركات أميركية تطورت إلى إكسون، شيفرون، موبيل، وتكساكو، إضافة إلى رويال داتش شل، وتوتال الفرنسية.

كم يبدو هذا المشهد قريبًا من فكرة “مجلس السلام” الذي يروج له ترامب اليوم، صحيح أن شاه إيران محمد رضا بهلوي حصل، بموجب اتفاق 1954، على نصف الأرباح، لكنه بحلول عام 1973 كان قد سئم هذا الترتيب.

وقد وُقّعت آنذاك اتفاقية جديدة مدتها 20 عامًا منحت شركة النفط الوطنية الإيرانية سيطرة تشغيلية أوسع، في خطوة مهدت فعليًا لتأميم النفط، لكن الوقت كان قد فات.

ذلك أن سلسلة من الإضرابات العمالية سبقت الثورة، وأسقطت النظام قبل أن تكتمل عملية استعادة السيادة الاقتصادية.

هل تعود إيران طوعًا إلى زمن الوصاية؟

هل يتخيل أحد أن إيران، الدولة التي يمتد تاريخها لثلاثة آلاف عام، ستقبل اليوم بالعودة إلى زمن الهيمنة الأجنبية، لكن هذه المرة بواجهة أميركية جديدة؟

وهل يُعقل أن نظامًا وُلد من ثورة، وصمد أمام حرب استمرت ثماني سنوات شملت استخدام الأسلحة الكيماوية بدعم غربي لصدام حسين ونجا من العقوبات والاغتيالات، سينهار أمام تهديدات ترامب؟.

وهل يظن أحد أن إيران ستسلك المسار العراقي؟ فمنذ 22 مايو/أيار 2003، وبموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، أصبحت عائدات النفط العراقي تُودع مباشرة في حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أي أن السيادة النفطية العراقية نُزعت فعليًا بقرار سياسي بعد الغزو.

وإيران تعرف هذا النموذج جيدًا، وترى في محاولة إخضاع نفطها اليوم إعادة إنتاج فجّة لمنطق الهيمنة ذاته، لكن بلغة أكثر فظاظة.

هذه هي البلطجة الاستعمارية بصيغة معاصرة، وترامب ليس حالة استثنائية في التاريخ الأميركي، بل هو في نظر الإيرانيين، مجرد النسخة الأحدث من “المتنمر الاستعماري” الذي واجهوه مرارًا.

والفارق الوحيد أن أدوات اليوم أكثر تدميرًا، وأن أوهام “النصر السريع” تُغذيها شاشات الأخبار، لا قراءة التاريخ، وقبل أن يقدم ترامب على ما قد يصبح أغلى خطأ في سياسته الخارجية، ربما يجدر به فعل أمر بسيط وهو أن يقرأ التاريخ.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)