بقلم إساد سربيغوفتش

ترجمة وتحرير مريم الحمد

تعد المصطلحات مهمة عند معالجة إرث الأيديولوجيات العنصرية لأنها لا تزال تشكل مجتمعات مثل مجتمع النمسا اليوم، فمصطلح “Nunzis” مثلاً مشتق من العبارة البوسنية Naci-Unuci/Nunci، والتي تُترجم إلى “أحفاد النازيين”.

ويقصد بأحفاد النازيين هنا من يعتقد أنهم خضعوا لعملية نزع النازية، وذلك لفشلهم في مواجهة أيديولوجياتهم الموروثة، فرغم أنهم يعتبرون أنفسهم قد تجاوزوا إرث أسلافهم، إلا أنهم يظلون غير مدركين للتأثير المستمر لهذه المعتقدات، وبالتالي استمرار الإنكار عبر الأجيال.

ويعد مصطلح “Nunzis” ضرورياً في هذا السياق، لأنه يساعد في فهم أفضل لما يحدث في النمسا والغرب على نطاق أوسع، فقد أعلنت يوهانا ميكل-لايتنر، حاكمة النمسا السفلى والسياسية من حزب الشعب النمساوي، مؤخراً في مقابلة على الإذاعة الوطنية النمساوية، بأن البلاد يجب أن “تحارب الإسلام”.

إن تعليقات ميكل لايتنر ليست حالة معزولة، بل هي جزء من تحول مجتمعي أوسع أصبحت فيه اللغة والسياسات التمييزية قاعدة سياسية، فقد زعمت أن كلامها كانت “زلة لسان” وبأنها كانت تعني “الإسلام السياسي”، لكن التوضيح لم يفعل الكثير لإخفاء التحيز الأساسي

وقد جاء تصريحها في سياق الدفاع عن التحول المفاجئ لحزبها في الموقف تجاه حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا، والذي كان حزب الشعب النمساوي قد استبعد في السابق تشكيل ائتلاف معه بسبب فضائح الفساد الخطيرة التي شوهت شراكتهما السابقة، حيث يُنظر إلى حزب الحرية، الذي أسسه النازيون السابقون وأعضاء قوات الأمن الخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، على أنه حزب من أجل النازيين.

في مقابلتها المتلفزة، رفضت ميكل لايتنر فكرة إجراء انتخابات جديدة واقترحت إمكانية تشكيل حكومة مع حزب الحرية، بقيادة هربرت كيكل – وهو سياسي اعتنق علناً لقب “مستشار الشعب”، وهو مصطلح يرتبط تاريخياً بأدولف هتلر.

في العام الماضي، كان قد نُقل عن سماع أعضاء حزب الحرية وهم يغنون أغنية تمجد “الرايخ الألماني المقدس”، وهي مقطوعة موسيقية انتشرت على نطاق واسع خلال الحقبة النازية، خلال حضورهم جنازة شخصية حزبية.

رغم ذلك، بالنسبة لميكل لايتنر، فإن الإسلام يمثل تهديداً أكبر من النازيين!

استهداف الإسلام

لم يعترض أحد على كلام ميكل لايتنر خلال البث أو بعده، وهو ما يجسد تطبيع الخطاب المعادي للإسلام داخل المجتمع النمساوي، فقد أتيحت الفرصة للمئات من الإعلاميين، من منتجين ومحررين وصحفيين، للتشكيك في خطاب ميكل لايتنر أو إدانته، إلا أنهم اختاروا الصمت، في مشهد لا يدلل فقط على مجرد فشل في النزاهة الصحفية، بل هي تأييد ضمني للأيديولوجيات الخطيرة التي تمثلها كلماتها.

يعكس هذا الرضا عن النفس العائد إلى عصر ما قبل المحرقة في النمسا، وذلك عندما سُمِح لخطاب الكراهية ضد اليهود بالتفاقم، فقد لعب تواطؤ وسائل الإعلام آنذاك، كما هو اليوم، دوراً محورياً في إضفاء الشرعية على الكراهية.

إن تعليقات ميكل لايتنر ليست حالة معزولة، بل هي جزء من تحول مجتمعي أوسع أصبحت فيه اللغة والسياسات التمييزية قاعدة سياسية، فقد زعمت أن كلامها كانت “زلة لسان” وبأنها كانت تعني “الإسلام السياسي”، لكن التوضيح لم يفعل الكثير لإخفاء التحيز الأساسي.

وتظهر الزلة الفرويدية بوضوح هنا خاصة عند استحضار الروابط التاريخية التي تربط النمسا بسيجموند فرويد نفسه، ففرويد، وهو يهودي نمساوي، كان قد فر من وطنه عام 1938، وكان ضحية للعنصرية المؤسسية التي يمثلها خطاب ميكل ليتنر، والفرق فقط أن الهدف وقتها كان اليهودية واليوم هو الإسلام.

هناك أوجه تشابه مذهلة ومثيرة للقلق في آن معاً في هذا المشهد، فمعاداة السامية وكراهية الإسلام كلاهما متجذران في فكرة التجريد من الإنسانية وتصوير المجموعات المستهدفة على أنها تهديدات وجودية للنسيج الثقافي والسياسي للمجتمع!

“شعور أعمق بالضيق”

تكشف تصريحات ميكل لايتنر عن شعور أعمق بالضيق داخل المشهد السياسي والثقافي في النمسا، حيث طالبت رئيسة الطائفة الدينية الإسلامية في النمسا لايتنر بتوضيح عن تصريحاتها المعادية للإسلام، كما دعاها رئيس حزب النمسا الاشتراكية للمستقبل ذي الميول اليسارية، هاكان جوردو، إلى تقديم اعتذار فوري.

لم ترفض ميكل لايتنر الاعتذار فحسب، بل شددت قائلة: “أي شخص يسير في بلادنا يمكن أن يرى أن الكثير من المهاجرين في النمسا يضعون دينهم فوق عاداتنا وقوانيننا وأنا لا أقبل ذلك”.

على عكس بعض جيرانها الأوروبيين، لم تحصل في النمسا حوادث حرق القرآن الكريم في الأماكن العامة، وذلك بفضل إطارها القانوني القوي الذي يحمي الحرية الدينية من خلال حظر تشويه صورة الدين والتحريض في الفقرة 189 من قانون العقوبات النمساوي، والتي تجرم صراحةً الأفعال التي تعرقل أو تعطل الممارسات الدينية من خلال العنف أو التهديد بالعنف، حيث يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.

في ظل ذلك، فلابد أن تعد التصريحات التي تروج “للحرب ضد الإسلام” تهديداً بالعنف، ويبقى أن نرى ما إذا كانت القوانين التي ذكرتها ميكل لايتنر ستكون ذات وزن، وخاصة وأنها تواجه الآن إجراءات قانونية من قبل العديد من المنظمات والأفراد بسبب تصريحاتها التحريضية، حيث أكد غوردو بأن حزبه اتخذ إجراءات قانونية بسبب رفضها الاعتذار.

إرث مظلم

يقدم فيلم “فيينا هتلر” لبريجيت هامان صورة تقشعر لها الأبدان ويمكن من خلالها استنتاج ملامح ما يحصل في النمسا اليوم، حيث يتعمق الكتاب الذي أُخذ عنه الفيلم في السنوات الأولى لتكون ملامح شخصية هتلر في فيينا (1906-1913)، ويكشف كيف ساهمت التوترات العرقية السامة في المدينة و الأيديولوجيات العنصرية المنتشرة في تشكيل رؤيته للعالم.

رغم أن فيينا كانت غالباً ما تُذكَر بتألقها الثقافي في مطلع القرن العشرين، من خلال الهياج الفكري لفرويد وألحان الملحن جوستاف ماهلر وكلام الفيلسوف العظيم لودفيج فيتجنشتاين، إلا أن فيلم هامان يكشف عن وجه المدينة الآخر، حيث الخوف والتنافس العرقي والفكر الفاشي البدائي الذي شكل فيما بعد الأيديولوجية النازية.

وتوضح هامان أن هذه العنصرية العميقة لم تشكل رؤية هتلر المبكرة للعالم فحسب، بل دفعت أيضاً بتيودور هرتزل، أبو الصهيونية، إلى تصور وطن للشعب اليهودي.

وبعد مرور أكثر من قرن من الزمان، تغيرت أهداف هذه الكراهية، فقد أصبح الإسلام والمسلمون هم كبش الفداء في سردية تذكرنا بالمؤامرات المعادية للسامية التي اجتاحت النمسا وأوروبا ذات يوم.

يعد تورط النمسا في الكراهية المنظمة أمراً موثقاً، فرغم أنهم يشكلون 8% فقط من سكان ألمانيا النازية، إلا أن النمساويين كانوا يمثلون 14% من أعضاء قوات الأمن الخاصة و40% من العاملين في معسكرات الإبادة، بالإضافة إلى التواطؤ في تشكيل المشهد السياسي والثقافي في النمسا، مع توجيه أصداء التحيزات ضد اليهود في العصر النازي وضد المسلمين والأقليات الأخرى.

لقد كانت استجابة النمسا للكراهية على الصعيد المؤسسي أمراً مثيراً للقلق، ففي حالة أحد الأساتذة في جامعة فيينا، والذي أنكر علناً الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا، جاء رد فعل الجامعة ببيان مجهول الهوية وغير موقع وخالٍ من المساءلة، الأمر الذي يسلط الضوء على ثقافة الإنكار الأوسع، فعندما سعت أمهات سريبرينيتسا إلى المطالبة باعتذار البروفيسور، قوبلت مناشداتهن بالصمت.

إن مثل هذا الرفض لمواجهة الحقائق يعكس صراع النمسا المستمر مع الاعتراف بإخفاقاتها التاريخية، ففي أحد أهم الأمثلة على ذلك، قام الرئيس النمساوي مؤخراً بمنح أعلى وسام في البلاد لبيتر هاندكه، الذي أنكر الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا.

من خلال ترقية شخصية انخرطت علناً في تحريف التاريخ وإنكار الإبادة الجماعية، فإن النمسا تبعث برسالة مزعجة مفادها أن منكر الإبادة الجماعية المعادي للإسلام يتم الاحتفاء به باعتباره نموذجاً وطنياً يحتذى به.

تمييز عنصري مؤسسي

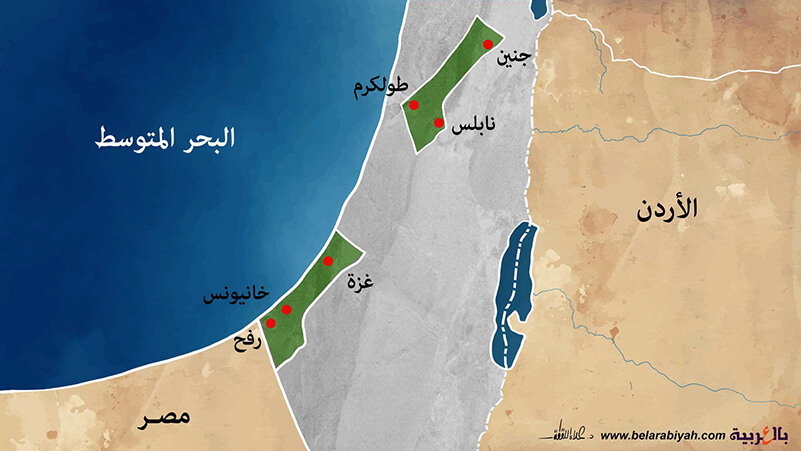

لدى النمسا قوانين مختلفة تحكم مختلف الأديان، فقد اعترف قانون الإسلام النمساوي، الذي صدر لأول مرة عام 1912 بعد ضم البوسنة والهرسك النمساوية المجرية، رسمياً بالإسلام كدين معترف به من قبل الدولة، ثم تم إضافة ضوابط حكومية شاملة عام 2015، شملت سلطة إغلاق المساجد ومتطلبات للإفصاح المالي وغرامات شديدة.

مفهوم “الإسلام السياسي” يعطي الفرصة لأحفاد النازيين بنقل مسؤولية المحرقة إلى المسلمين، واصفين الإسلام بأنه شكل من أشكال الفاشية، وبالتالي، تجنب مواجهة ماضيهم النازي

يفرض القانون أيضاً قيوداً على الإسلام فقط، مثل حظر التمويل الأجنبي وإشراف الدولة على تدريب الأئمة، وهي إجراءات لا تنطبق على أي دين آخر، فعلى سبيل المثال، في حين يمكن للكنائس في النمسا أن تتلقى تبرعات من البوسنة، لا تستطيع المساجد البوسنية ذلك.

إضافة إلى ذلك، عادةً ما يقتصر التعليم الديني على المعلمين من نفس العقيدة، حيث يجب أن يتم تدريس البروتستانت على يد البروتستانت، وليس الملحدين أو الكاثوليك، إلا أن هذا المبدأ لا يمتد إلى المسلمين، مما يسلط الضوء على المعاملة غير المتساوية التي يواجهونها، فلا تخضع أي جماعة دينية أخرى في النمسا لمثل هذه التدابير التقييدية.

في عام 2017، فرضت النمسا “حظر النقاب”، الذي يستهدف المسلمين من خلال تجريم ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه في الأماكن العامة، ومن المفارقات أن المهرجين احتجوا على القانون، زاعمين أنه يعيق عروضهم، فحصلوا على إعفاء، مما يثبت أن المهرجين في النمسا يتمتعون بحقوق أكثر من النساء المسلمات!

من جهة أخرى، يمثل إنشاء “خريطة الإسلام” من قبل جامعة فيينا – والتي ترسم خرائط للمؤسسات الإسلامية بعناوينها – مثالاً آخر على كراهية الإسلام المؤسسية في النمسا، فمنذ طرح الخريطة عام 2021، تزايدت الهجمات العنصرية ووصم المسلمين، فحث مجلس أوروبا النمسا على إلغاء الخريطة بالإشارة إلى أن الخريطة تغذي التحيز ويعتبرها العديد من المسلمين تمييزية.

علاوة على ذلك، فقد أطلقت منظمة الشباب الإسلامي في النمسا حملة قانونية لإزالة العناوين، وبعد ما يقرب من 4 سنوات، نجحت جهودهم، حيث قضت المحكمة الدستورية في النمسا بأن هناك أجزاءً من الخريطة تنتهك قوانين حماية البيانات، ورغم ذلك، فقد أبقت جامعة فيينا على الخريطة متاحة على الإنترنت.

في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا عام 2020، أصدرت النمسا قانوناً يتطلب التسجيل الإلزامي للأئمة المسلمين، فقد وقع الهجوم قبل أسبوع واحد فقط من عملية الأقصر، وهي عملية للشرطة معادية للإسلام تم التخطيط لها منذ ما يقرب من عامين “لاستئصال الإسلام السياسي”.

عبارات عنصرية

لقد أصبح مصطلح “الإسلام السياسي” تعبيراً ملطفاً ملائماً لوصم المجتمعات الإسلامية، فمن خلال تأطير الإسلام كأيديولوجية سياسية وليس كعقيدة، فإن هذه الرواية تصور المسلمين كتهديدات بدلاً من كونهم شركاء متساوين في المجتمع.

يعكس هذا الخطاب نفس الاستعارات المعادية للسامية والتي صورت اليهود ذات يوم كجزء من عصابة عالمية غامضة، مما أدى إلى تكوين صورة نمطية جردتهم من إنسانيتهم وهمشتهم لسنوات.

من جهة أخرى، فإن مفهوم “الإسلام السياسي” يعطي الفرصة لأحفاد النازيين بنقل مسؤولية المحرقة إلى المسلمين، واصفين الإسلام بأنه شكل من أشكال الفاشية، وبالتالي، تجنب مواجهة ماضيهم النازي، والذي يعتبر التفوق الأخلاقي جزءاً أصيلاً من النظرية العنصرية فيه.

لا يتم التعبير عن هذا التفوق الأخلاقي اليوم من خلال السرديات العنصرية، بل من خلال السرديات الثقافية، كما في مصطلح “Leitkultur أي الثقافة الرائدة” في ألمانيا والنمسا، والذي يعني التفوق الثقافي للمجموعة المهيمنة على الأقليات، مما يزيد من تهميش المجتمعات الإسلامية وإضفاء الشرعية على التمييز على أساس ثقافي.

عند مفترق طرق

هل تلتزم النمسا بقوانينها بنزاهة أم أن المسلمين قد أُنزلوا بالفعل إلى مرتبة مواطنة من الدرجة الثانية؟!

إن الفشل في فرض المساواة بموجب القانون من شأنه أن يشكل تحولاً خطيراً بانجراف النمسا إلى دولة أشبه بالفصل العنصري، وهذا يشكك أيضاً بالتزام النمسا بالعلمانية، والتي تتطلب فصل الدين عن الحكومة وعدم تدخل الحكومة في الدين.

إذا كان للقوانين أن تطبق بشكل عادل، فلابد أن تمتد أيضاً إلى الزعماء الذين تحرض خطاباتهم على العداء ضد دين معين، ولا شك أن مثل هذا التحريض يشكل تدخلاً، فخطاب ميكل لايتنر يمثل لحظة حاسمة بالنسبة لهوية النمسا الديمقراطية والعلمانية.

لا يمكن إنكار أوجه التشابه بين ماضي النمسا وحاضرها، فقد توفي هرتزل في النمسا السفلى، وهي المنطقة التي تحكمها الآن ميكل لايتنر، كما أن العنصرية التي أدت ذات يوم إلى ظهور هتلر و الأيديولوجية السامة للنازية لا تزال تمثل تياراً خفياً منتشراً داخل البلاد، وفي السابق، سعى هرتزل إلى الهروب منها، ولكن التاريخ أثبت أن الهروب من العنصرية لا يحل المشكلة، ولابد من المواجهة.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)