بقلم نيف ني بريان

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

في عامها الثاني، ما تزال حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على غزة تكشف عن وجهها الحقيقي، إنها حرب تهدف إلى محو شعب بأكمله من الوجود، ولا يمكن الحديث عن سلام بينما ما تزال العدالة غائبة، والمساءلة عن القتل الجماعي الممنهج مؤجلة إلى أجل غير معلوم.

في أحد أيام خريف أمستردام الباردة، تلا متطوعون أسماء 69 ألف شهيد من ضحايا العدوان على غزة، على مدار خمسة أيام وليالٍ متواصلة، دون توقف.

كانوا يقرأون الأسماء بصوتٍ متهدّج، فكل اسم يعني حياةً، عائلة، حباً، وذاكرةً كاملة، اختُزلت في سطر واحد، لكن حتى هذا الرقم، بكل فداحته، لا يعكس سوى جزءٍ يسير من الكارثة.

فبحسب دراسة نُشرت في مجلة “ذا لانست” الطبية عام 2024، فإن العدد الحقيقي للشهداء قد يصل إلى نصف مليون شخص وربما أكثر.

تعني هذه الأرقام بالطبع أن محور الإبادة الإسرائيلي- الأمريكي- الأوروبي قد أباد ما يقارب ربع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وهكذا، يترسخ في وعينا أن ما يجري هناك هو بالفعل المحرقة المعاصرة.

أرواح غزة

خلال كتابة هذه السطور، دمّر جيش الاحتلال 17 منزلاً ومسجداً في ليلة واحدة، وبحلول الوقت الذي تُنشر فيه هذه المقالة، يكون العالقون تحت الركام قد اختنقوا بالتراب، أو ماتوا عطشاً، أو تلاشت أنفاسهم الأخيرة وهم يتمنون موتاً يريحهم من العذاب.

وإن لم يتحقق العدل، فستُمحى آثارهم إلى الأبد، وستُدفن عظامهم في تراب فلسطين الدامي أو تُلقى في البحر الأبيض المتوسط، بينما تبقى أرواحهم تلاحق من اغتصبوا أرضهم.

لقد تحولت أحياء غزة المكتظة إلى مقابر جماعية بفعل القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات، التي أطلقتها طائرات أمريكية وأوروبية الصنع.

وحتى فرق الدفاع المدني لم تسلم من القصف؛ فالكثير من الجثث، وإن كانت معروفة الهوية لحظة استشهاد أصحابها، لم تُستخرج أبداً، بل تركت لتتعفن تحت الشمس، تنهشها الكلاب والطيور حتى لا يبقى منها سوى عظام بيضاء صامتة، غزة اليوم ليست مجرد مدينة محاصرة، إنها جحيم مفتوح على الأرض.

أسماء بلا ذاكرة

في قوائم الشهداء، تتكرر الأسماء العائلية ذاتها، أب وأم وأطفال ورضّع، عائلات محيت بالكامل، من سيتذكرهم؟ من سينطق أسماءهم في وطنهم وقد صار أطلالاً؟ هل سيُكتفى بأن تُتلى أسماؤهم من خيام في أوروبا على ألسنة من لم يعرفوهم، بينما تتكسر قلوبهم حزناً عليهم؟

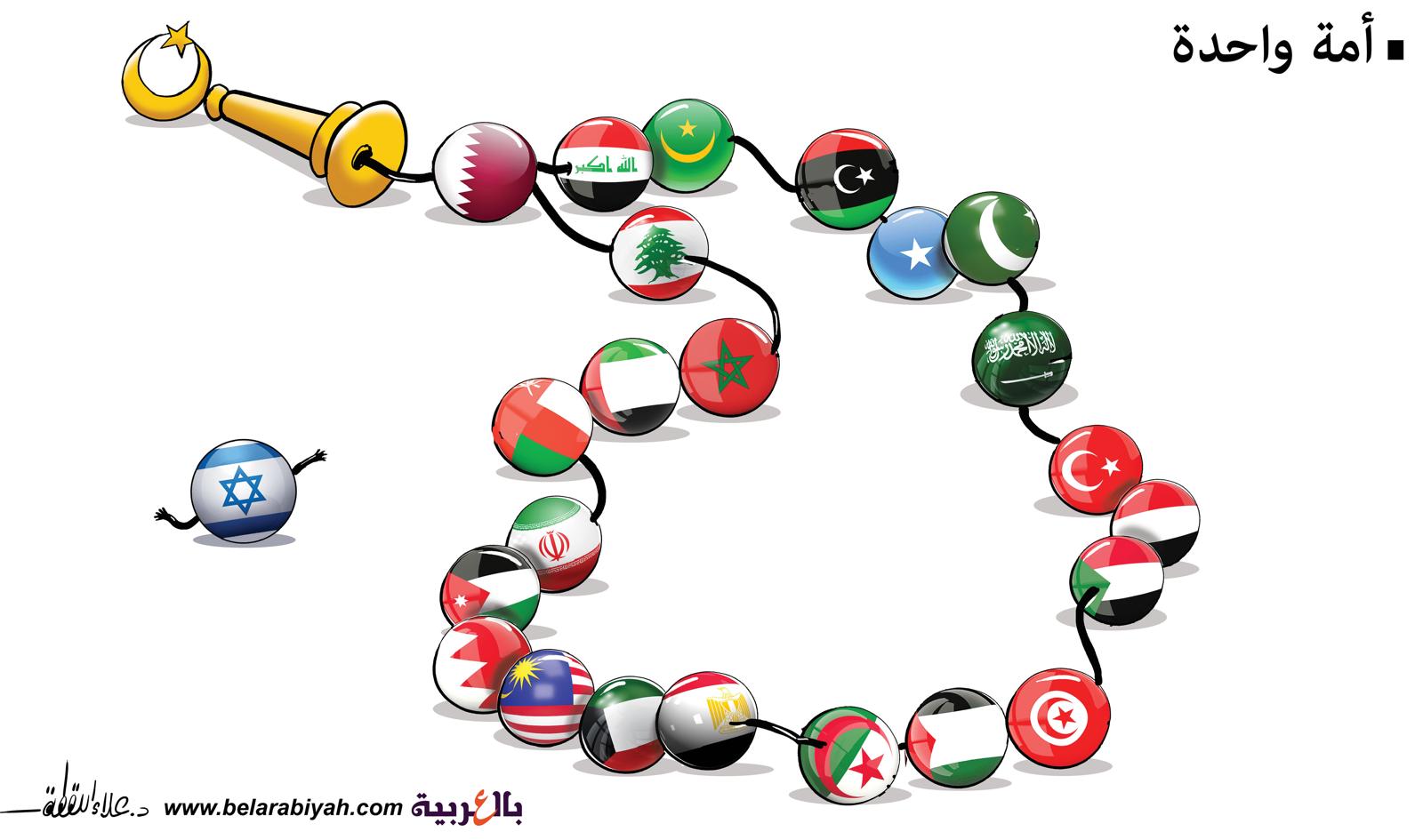

هذه ليست حرباً ضد “تنظيم” أو “جماعة”، بل حرب إبادة تشارك فيها حكومات الغرب بدمٍ بارد، تكراراً لقرونٍ من الجرائم الاستعمارية التي أبادت شعوباً بأكملها.

أما الفرق الوحيد فيكمن في أن الإبادة تبث على الهواء مباشرة هذه المرة، فالفلسطينيون يوثّقون موتهم بأنفسهم، ونحن نشاهد في الزمن الفعلي.

لقد اتخذت القوى الغربية وبتواطؤٍ أو صمتٍ من بعض الأنظمة العربية قراراً واضحاً: أن يُضحّى بالشعب الفلسطيني للحفاظ على النظام الإمبريالي الأبيض الذي تأسس على الاستعمار والعنصرية.

ذاكرة المحرقة

حين كنا نقرأ الأسماء من خيمة صغيرة في هولندا، تساءلنا: هل احترق أصحاب هذه الأسماء في خيام مشابهة بخان يونس أو رفح؟ هل كان بينهم الـ45 الذين أُحرقوا أحياءً في رفح؟

رفح كانت “الخط الأحمر”، لكنها سقطت كما سقطت كل الخطوط.

كل اسم في القائمة كان مرآةً لمجزرة، كل صوتٍ نقرأه كان صدى لقنبلةٍ أخرى تسقط على غزة.، ومع كل اسم، كنا نسأل: هل ما زال هناك من يتذكره؟ أم صار مجرد رقم في أرشيف الإبادة؟

رأيت في ذهني مشهد انفجارٍ واحدٍ لا يفارقني: قنبلة تنفجر، أجساد ترتفع في الهواء عشرات الأمتار، تصرخ السماء قبل أن تسكت الأرض، هل قرأت الأسماء؟ هل أكرّر الموت بالكلمات؟

وهل يمكن لذاكرتنا أن تنصفهما وهما بلا قبور؟

هذا هو جحيم غزة، حيث يموت الآباء أمام أطفالهم، ويُحمل رأس الأب المقطوع على يد صغيرٍ يصرخ حتى يبحّ صوته، يرجوه أن يعود إلى الحياة.

أيُّ سلامٍ يمكن أن يُبنى على هذه الدماء؟ وأيُّ عدالةٍ يمكن أن تُولد من هذا الصمت الدولي؟

ذاكرة الدم والخذلان.. حين يُمحى الإنسان من التاريخ

في أحد ليالي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وبينما كان مستشفى الشفاء في غزة يتعرض للحصار والقصف، ظهر قادة أوروبيون على بعد 15 كيلومتراً فقط، يلتقطون الصور في كيبوتس بئيري إلى جانب المسؤولين عن أوامر الإبادة ذاتها.

لم يكن أحد من هؤلاء القادة يرى، أو يريد أن يرى ما يجري خلف جدران المستشفى من جرائم حرب موثقة بالصوت والصورة.

بعد أيام، ظهرت صور لمقابر جماعية تضم مئات الجثث المدفونة تحت ركام الجرافات العسكرية، في الوقت ذاته الذي كان فيه القادة الغربيون يُكرمون القتلة على موائد العشاء الفاخرة.

لقد كان الفرق بين الجلوس على الكراسي المذهبة والموت تحت الأنقاض بضع كيلومترات فقط… وعالماً من النفاق.

وفي الأسابيع التالية، تُرك الأطفال الخُدّج في حاضناتهم ليموتوا وحدهم بعدما انقطع الوقود، وانطفأت الكهرباء، وصمتت الأجهزة التي تبقيهم أحياء.

لم يعرف هؤلاء الأطفال الدفء أو لمسة أم، بل عرفوا فقط برد الموت وأزيز الطائرات.

شاهد على وطنٍ وُئد

بين الشهداء اسمٌ يستوقف القلوب: سعيد درويش الكيلاني، شيخٌ في الرابعة والثمانين من عمره، وُلِد في فلسطين عندما كانت حرة قبل أن تغزوها الصهيونية.

لقد عاش طفولته بين بساتين الزيتون في بيت لاهيا، يصطاد السمك عند غروب البحر، ويغني ويؤدي الدبكة تحت نجومٍ كانت تُضيء بلا طائرات ولا قنابل.

لكن في شيخوخته، رأى سعيد 85 ألف طن من القنابل تُلقى على أرضه، أي أكثر مما أُلقي في الحرب العالمية الثانية.

شهد النكبة عام 1948، وها هو يرحل في نكبةٍ متجددة، تُنفذها دولة الاحتلال بغطاء أمريكي وأوروبي، ضد الجيل الأخير من الفلسطينيين الذين عرفوا بلادهم حرة.

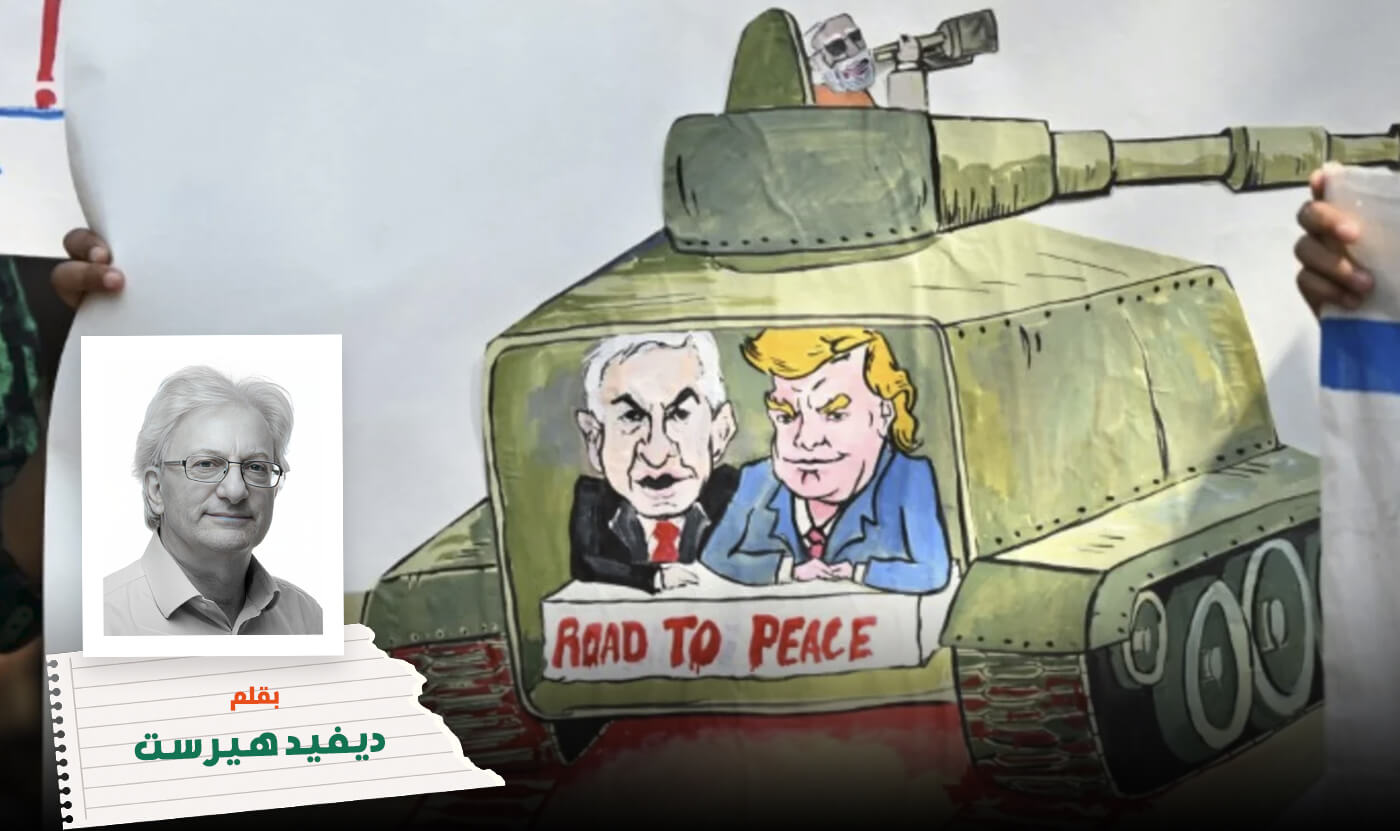

أي معنى يتبقى لـ”حل الدولتين” الذي يُعاد تدويره في الأمم المتحدة؟ وأي سلام يُرجى من خطة ترامب التي تستثني سكان غزة وتمنح الأرض للمحتل؟ وأي جدوى من اعتراف بعض الدول بـ”دولة فلسطين” بينما تواصل تزويد جيش الاحتلال بالسلاح الذي يمحوها؟

سلام بلا عدالة.. هو استمرار للجريمة

كل هذه الحلول المزعومة ليست سوى ذرٍّ للرماد في العيون، فحين ينتهي القصف، لا تنتهي الحرب، إذ تستمر المجاعة، والمرض، وانعدام الدواء، وتستمر معاناة من فقدوا بيوتهم وأحباءهم.

أما “خطة السلام” التي صاغها القتلة أنفسهم، فلا تحتوي على أي بندٍ عن العدالة أو المحاسبة، ومن الطبيعي أن يخلو اتفاق كهذا من العدالة، لأنه صُمم على أيدي من ارتكبوا الجرائم ذاتها.

إنّ الحديث عن “سلامٍ دائم” بينما لا يُحاسب أحد على قتل نصف مليون إنسان هو إهانة للإنسانية نفسها، فمن دون العدالة، لا يمكن أن يكون هناك سلام، بل استراحة قاتل قبل أن يُشعل حربه التالية.

عالم يطبع مع الدم

بالنسبة لكثير من الساسة الغربيين، غزة مجرّد مصدر إزعاج، والفلسطينيون الجوعى عائق أمام حفلاتهم الدبلوماسية.

يتساءلون في مجالسهم المغلقة: “متى تنتهي هذه القضية؟” حتى يتمكنوا من حضور مؤتمراتهم ومآدبهم دون أن يلاحقهم صدى الهتافات: “أنتم شركاء في الإبادة!”

أليست هذه هي الصورة الحقيقية للعالم اليوم؟ عالمٌ يُشاهد المحرقة الجديدة عبر الشاشات ثم يواصل حياته كأن شيئاً لم يكن.

الذاكرة سلاح البقاء

لكن الذاكرة لا تموت، فكما كتب الشاعر محمود درويش: “نحن القادرون على التذكّر، قادرون على التحرّر”، لذلك، ورغم العجز والغضب واليأس، يصرّ الفلسطينيون ومن يقفون معهم على تسجيل الأسماء، وحفظ الصور، وسرد القصص، حتى لا تُمحى الحقيقة.

فما يجري في غزة ليس مأساةً آنية، بل اختبارٌ أخلاقي للعالم بأسره: هل نسمح بأن يُمحى الشعب الفلسطيني من التاريخ، أم نصرّ على أن تنتهي القصة بالتحرير لا بالإبادة؟

ربما لن توقف هذه المقالة المحرقة، ولن تعيد من رحلوا، لكنها تصرّ على أن تذكّر أن غزة ليست جرحاً عابراً، بل ضمير العالم المصلوب على أسوار الصمت، وأن واجبنا جميعاً أن نحفظ الحكاية، لا بوصفها مأساةً حدثت، بل وعداً بالحرية لم يتحقق بعد.

لا سلام بلا عدالة.. ولا عدالة بلا تحرير

حين نتمعّن في كل هذا الدمار، لا يبقى أمامنا سوى سؤال واحد: ما الذي يعنيه السلام في زمن تُغتال فيه الحقيقة، وتُطمس فيه معالم الجريمة؟

إنّ ما يُسمّى اليوم “اتفاق سلام” ليس سوى غطاء سياسي لإغلاق ملفّ الإبادة، فالمحرقة لم تنتهِ، بل تغيّر شكلها فقط، وربما توقف القصفزمؤقتاً، لكنّ الموت مستمرّ بأشكالٍ أخرى: الجوع، العطش، الأمراض، وانهيار البنية الصحية بالكامل.

كل هذا هو امتدادٌ لنفس الخطة، خطة محو الفلسطيني من الجغرافيا ومن الذاكرة.

وفيما تنشغل وسائل الإعلام الغربية بالحديث عن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، تتجاهل مئات آلاف الفلسطينيين الذين يُقتلون ببطء في العراء، وتغيب غزة عن شاشاتهم إلا حين يريدون تبرير جريمة جديدة أو منح غطاء سياسي لجريمةٍ قديمة.

وكأن الفلسطيني، في معجم الإعلام الغربي، ليس إنساناً له اسم ووجه وقلب، بل رقمٌ في نشرة المساء.

إعادة إنتاج الأكذوبة

يتحدّث السياسيون عن “حلّ الدولتين”، و”العودة إلى طاولة المفاوضات”، و”خطة ترامب للسلام”، بينما يدركون جميعاً أن هذه العبارات لا تعني شيئاً.

إنها تكرار لخطابٍ فاشل بُني على إنكار الحقيقة: أن ما يحدث في غزة ليس صراعاً متكافئاً، بل عدوان استعماري متواصل.

كيف يمكن لمن يقصف المستشفيات ويدفن الأطفال أحياءً أن يكون طرفاً في عملية سلام؟ وكيف يُطلب من الضحية أن “تتخلّى عن التطرف” بينما القاتل يواصل التطرف في إراقة دمها؟

لقد سألت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، سؤالاً يختصر المأساة: “لماذا يُطلب من الفلسطينيين نزع سلاحهم وتطهير فكرهم، ولا يُطلب من دولة الاحتلال نزع سلاحها وتفكيك أيديولوجيتها المتطرفة؟”.

خطة سلام بلا ضحايا أحياء

ما يسمى بـ”الخطة الأمريكية للسلام” تتجاهل عمداً ملايين الفلسطينيين المحاصرين في غزة، أولئك الذين يُفترض أنهم المستفيدون من السلام، فكيف لخطةٍ تتجاهلهم أن تمنحهم حياةً أفضل؟ وكيف يمكن للعدالة أن تولد من رحم اتفاقٍ وُقّع بأقلام المجرمين أنفسهم؟

إنّ هذه الخطة، في جوهرها، تسعى إلى تثبيت نتائج الإبادة لا إلى إنهائها، وسلامٌ يقوم على المقابر الجماعية، وعلى محو المدن وإسكات الأصوات، لا يمكن أن يكون سوى امتدادٍ للحرب.

أما العدالة التي يتحدثون عنها في قاعات الأمم المتحدة فلا وجود لها في شوارع غزة، فهناك، العدالة كلمةٌ تُكتب بالدم، لا بالحبر، وهناك، كل طفلٍ فقد ذراعه، وكل أمٍّ دُفن أبناؤها تحت الأنقاض، هي الشاهدة الحقيقية على انهيار النظام الدولي.

لقد أصبح الصمت الغربي شريكاً في الجريمة، ومنح الحصانة للمجرمين هو إعلانٌ رسميّ بأن القانون الدولي مات في غزة، وأن ما تبقّى من ضمائر العالم في طريقها للموت معه.

الذاكرة كفعل مقاومة

ورغم ذلك، وسط هذا الخراب، يبقى الأمل الفلسطيني عصياً على الموت، فكل اسمٍ يُقرأ، وكل صورةٍ تُنشر، وكل طفلٍ يكتب على جدارٍ مهدّم كلمة “باقون”، هو فعل مقاومة في وجه النسيان.

قد لا يوقف تذكّر الموتى الإبادة، لكنه يحمل أملاً بأن تراكم ذاكرتنا سيُحدث أثراً يوماً ما، هذا هو جوهر المعركة اليوم: معركة الذاكرة ضد المحو، ومعركة الإنسانية ضد العدم.

فما دام الفلسطيني يستيقظ كل صباح، يواجه المجهول، يقاوم الجوع، ويصرّ على الحياة رغم كل شيء، فإن واجبنا أن نصرّ على روايته، لا كقصة مأساة، بل كقصة تحريرٍ قادم.

يقول محمود درويش: “نحن القادرون على التذكّر، قادرون على التحرّر”، ولهذا، لا يمكن أن تنتهي هذه القصة بالمحو، بل يجب أن تنتهي بالتحرير، فكل يومٍ جديد في غزة هو شهادة على أن الجريمة لم تنتصر، وأن الضحية ما زالت قادرة على أن تروي.

من بين الركام والرماد، سيخرج جيلٌ جديد يعرف أن السلام الحقيقي لا يُمنح، بل يُنتزع، سلامٌ لا يقوم على إفلات القتلة من العقاب، بل على تفكيك منظومة الاحتلال كاملة، وإعادة الأرض إلى أصحابها الأصليين.

فمن دون العدالة، لا يمكن للسلام أن يولد.

ومن دون التحرير، لا يمكن للعدالة أن تتحقّق.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)