بقلم سمية الغنوشي

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

يمشون حفاة بين الأنقاض، أطفال يحملون أطفالاً آخرين، وأذرعهم الصغيرة تلتف حول إخوتهم الصغار، متمسكين بما تبقى من عائلاتهم.

في غزة، لا أمان، لا صمت، لا توقف، ليس هناك سوى التنقل، نزوح، دفن، نزوح مجدداً، تطاردهم القنابل في أرجاء المكان، وتلاحقهم الدبابات في الأزقة، تحلق الطائرات بدون طيار في السماء وتراقبهم وتنتظر الضربة.

لقد رأينا وجوههم، بعضها كان مغطى بالرماد، يعتليها الذهول إلى حد العجز حتى عن البكاء، وآخرون يصرخون ينادون بأسماء أحبتهم في التراب، أسماء لم يعد أصحابها يجيبون، أطفال، وحيدون تماماً، يتجولون من قبر إلى آخر.

لم يعد لدى الكثير منهم حتى أسماء، مجرد علامات أو أرقام مكتوبة بقلم على أذرعهم لعل أحداً يعرفهم إذا استشهدوا، ومع ذلك فهم يُطاردون.

في وقت سابق من هذا الشهر، وقبل شروق الشمس، استشهد ما يقرب من 200 طفل في وابل من غارات الاحتلال المنسقة، لم يحدث هذا في قتال، ولا عن طريق الخطأ، لقد قضوا نحبهم في منازلهم، في خيامهم، أثناء نومهم وهم ملفوفين بالبطانيات، تحت أسقف انهارت فوقهم كسماء ثانية.

وعندما سُئلت عن المجزرة، لم تتردد سفيرة الاحتلال لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، في الرد، لم يكن هناك اعتذار، ولا تعبير عن الحزن ولا حتى كلمة “أطفال”، كان هناك فقط النص المعتاد عن حماس، والدروع البشرية، والدفاع عن النفس.

استراتيجية الإخفاء

داخل دولة الاحتلال، كان التأطير للمشهد أكثر قسوة، فقد وُصف الضحايا بأنهم “إرهابيون تم القضاء عليهم”، لم تُذكر أسماء ولا أعمار، ووفقًا للصحفية الإسرائيلية أورلي نوي، “تبنت وسائل الإعلام ادعاء عدم وجود أبرياء في غزة”.

لقد أصبحت هذه اللغة روتينية، “مُعبأة حتى يتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجيشه من مواصلة ارتكاب الإبادة الجماعية”، إنه ليس فشلاً في التغطية الإعلامية، بل هي استراتيجية الإخفاء.

لكن العالم شاهد كل ذلك وهو يعدّ جثةً صغيرةً تلو الأخرى، فمنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 18,000 طفل في غزة، ويُعتقد أن عددًا أكبر بكثير لا يزال تحت الأنقاض، لم تكن هذه مجرد حوادث، بل هي الاستراتيجية.

وعن التجويع والحصار حدث ولا حرج، فقبل عام، أفادت اليونيسف أن واحدًا من كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعاني من سوء تغذية حاد وهو “تصعيدٌ مُذهل” مقارنةً بالأشهر السابقة.

في خان يونس، كان 28% من الأطفال يتضورون جوعًا، وأكثر من 10% على حافة الموت بسبب الهزال، كانت بطونهم تنتفخ وأطرافهم تتقلص وكانرالجوع يُحاصرهم بينما يناقش قادة العالم “ممرات الإغاثة”.

وعندما يأتي المرض، لا توجد مستشفيات ولا أدوية ولا مياه شرب نظيفة، فأطفال غزة لا يتعرضون للقصف فحسب، بل يُجوعون ويُصابون بالعدوى ويُتركون دون علاج.

ووفقًا لمقال نُشر في مجلة لانسيت العام الماضي، فقد كان هناك مرحاض واحد لكل 220 شخصاً، ومكان استحمام واحد لكل 4500 شخص.

أما المرض فهو السلاح الجديد، حيث سجلت مئات الآلاف من الحالات التي تعاني من التهابات الجهاز التنفسي الحادة وحالات الإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة.

وغالبًا ما يفقد الناجون من القنابل والجوع أطرافهم، حيث يخضع حوالي 10 أطفال يوميًا لعمليات بتر في غرف مظلمة بدون تخدير، يشق الجراحون أجسادهم باستخدام مصباح يدوي.

في غزة الآن أعلى عدد من الأطفال مبتوري الأطراف للفرد في العالم، أي نوع من الحرب يُنتج جيلًا من الأطفال بلا أرجل؟ أي نوع من الدول تشن هذه الحرب وتسميها دفاعًا عن النفس؟

وظهر الآن في مستشفيات غزة مصطلع WCNSF ويعني “طفل جريح، لا عائلة باقية”، إنها مكتوبة على خرائط، هؤلاء هم الأيتام الذين انتُشلوا من بين الأنقاض، محترقين، ملطخين بالدماء، وحيدين، لم يبقَ أحدٌ لينطق بأسمائهم.

يعاد تعريفهم كتهديد

وبينما يُدفن أطفال غزة أو يُحطمون، فإن الأطفال يُكبلون ويُكممون في الضفة الغربية المحتلة.

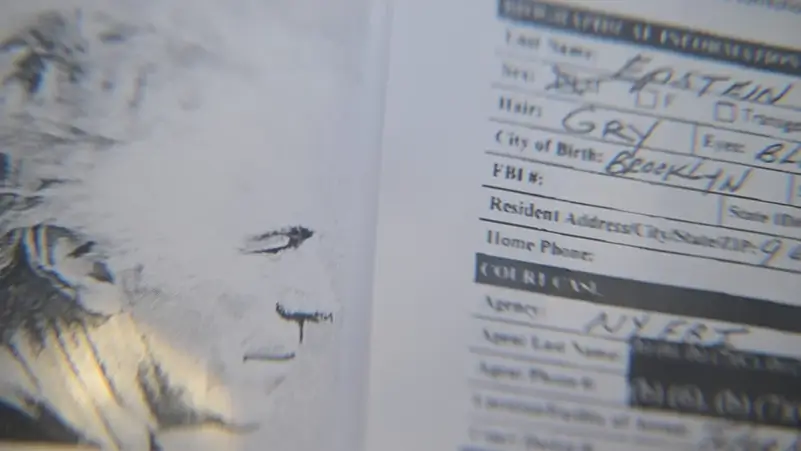

ففي كل عام، يُعتقل ويُحاكم ما بين 500 و700 طفل فلسطيني لا يتجاوز عمر بعضهم 12 عامًا في محاكم الاحتلال العسكرية، والتهمة الأكثر شيوعًا هي إلقاء الحجارة.

يُجرّ الكثيرون من منازلهم ليلًا، معصوبي الأعين ومقيدين بسلاسل بلاستيكية، يُؤخذون دون سابق إنذار، ويُستجوبون دون حضور آبائهم أو محامين، ويتعرضون للضرب والتهديد، ويُجبرون على توقيع اعترافات غالبًا باللغة العبرية، وهي لغة لا يفهمونها.

فخلال الشهر الماضي، أصبح معين غسان فهد صلاحات، البالغ من العمر 14 عامًا، أصغر فلسطيني يُحتجز رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة.

وبناء على أدلة سرية لا يستطيع هو ولا محاميه الاطلاع عليها، فمن الممكن تجديد احتجازه لأجل غير مسمى.

هذا ليس استثناءً بل هو القاعدة، فمنذ بداية الانتفاضة الثانية وحتى عام 2015 وحده، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 13 ألف طفل فلسطيني واستشهد آلاف آخرون.

ووفقًا للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، فقد استشهد ما لا يقل عن 2427 طفلًا فلسطينيًا على يد قوات الاحتلال بين الانتفاضة الثانية ومنتصف عام 2024، دون أن يشمل ذلك أولئك الذين استشهدوا في غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

زمنياً، تمتد عمليات القتل على مدى عقود، أما مكانياً فتشمل نقاط التفتيش، ومخيمات اللاجئين، والمدن، ولا يمكن تجاهل حجم العنف باعتباره أضرارًا جانبية بل هي سياسة متكررة، ومُؤسسة، ومُصقولة تتجاوز القسوة في عنفها.

في أواخر عام 2023، تما مبادلة أسرى من الاحتلال بأسرى فلسطينيين، كثير منهم قاصرون، لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وحتى صحيفة الغارديان في البداية، لم تُطلق عليهم اسم “أطفال”.

وبدلاً من ذلك، أُشير إليهم بـ”المراهقين” أو “الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل” في تعبيرات ملطفة متعمدة تعكس محوًا هادئًا عبر تجريدهم من طفولتهم وبراءتهم وحرمانهم من التعاطف.

لم يكن ذلك مجرد إهمال لفظي، بل هو جزء من استراتيجية أيديولوجية لإعادة تصوير الأطفال الفلسطينيين باعتبارهم تهديداً لا كضحايا، فقتلهم ليس جريمة، والحزن عليهم ليس ضروريًا.

عقود من المحو

لم يبدأ هذا المحو للطفولة الفلسطينية حديثاً بقدر ما يمتد عمره إلى عقود، فإبان الانتفاضة الأولى (1987-1993)، ثار الأطفال والحجارة في أيديهم فكان رد الاحتلال هو مبدأ استخدام القوة الغاشمة.

لقد أمر إسحاق رابين، وزير الدفاع آنذاك، الجنود “بكسر عظام الأطفال” وقد فعل الجنود ذلك، حيث أظهرت لقطات مصورة أطفالًا مقيدين يقوم الجنود بتحطيم أذرعهم بالحجارة، لم تكن هذه مجرد فوضى، بل كانت أمرًا.

ولا يزال هذا المنطق قائمًا، ليس بالعصي، بل بالصواريخ والفوسفور الأبيض، لقد تحوّل كسر العظام إلى بتر جماعي، والهدف واحد شل المستقبل.

لقد وجد هذا الإرث أحد أوضح رموزه في قتل محمد الدرة عام 2000، مع بداية الانتفاضة الثانية، كان الفتى ذو الاثني عشر ربيعًا يجلس القرفصاء بجانب والده خلف برميل جنوب مدينة غزة، وكان الوالد يحمي فتاه بجسده، لكن الفتى أصيب بعدد كبير من رصاصات جنود الاحتلال واستشهد بين ذراعي والده.

صُوّرت تلك اللحظة، وشاهدها العالم، لكن دولة الاحتلال أنكرت وحرفت مسار اللقطة، وألقت باللوم على الفلسطينيين، أما الحقيقة فقد أن طفلاً أُعدم بينما العالم يشاهد.

ثم جاء فارس عودة، كان في الرابعة عشرة من عمره فقط، وقف وحيدًا أمام دبابة لجيش الاحتلال، وفي يده حجر، وجسده منحن في تحدٍّ واضح.

بعد أيام، أُصيب فارس عودة برصاصة في رقبته واستشهد بالقرب من معبر كارني في غزة، ولازالت صورة الفتى الطي يواجه جيشًا ويده ترفع الحجر محفورة في الذاكرة الفلسطينية، نعم لقد قتلوه، لكن صورته لا تزال حية.

في الواقع، لطالما كان استهداف الأطفال عقيدة راسخة لدى الاحتلال، بدءًا من مذبحة دير ياسين عام 1948، مرورًا بقصف مدرسة مصرية في بحر البقر عام 1970، وصولًا إلى الغارة على ملجأ قانا اللبناني عام 2006، التي أودت بحياة العشرات.

حرب على الاستمرارية

يستمر القتل حتى في لحظات الهدوء الافتراضي، ففي عام 2015، ألقى مستوطنون قنابل حارقة على منزل عائلة دوابشة في الضفة الغربية المحتلة، فأُحرق الرضيع علي، البالغ من العمر ثمانية عشر شهرًا حيًا، ولاحقًا، رقص القتلة في حفل زفاف وطعنوا صورة الرضيع القتيل.

واليوم، يتحدث السياسيون والحاخامات الإسرائيليون عن الأطفال الفلسطينيين كأعداء، فقد دعا أحد الحاخامات إلى قتلهم دون تردد.

وأعلن أحد أعضاء الكنيست أن كل طفل يولد في غزة “إرهابي بالفعل”، كما استشهد نتنياهو بقصة عماليق التوراتية ليُصوّر الموت الجماعي، بما في ذلك قتل الأطفال، كتوجيه إلهي.

وقال مسؤول في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عن الوضع في غزة: “إن الموت المروع للأطفال هو أمر فريد من نوعه في التاريخ تقريبًا، هذه انتهاكات خطيرة للغاية لا نراها كثيرًا”، لكن العالم شهد عليها، ومع ذلك، تتراكم الجثث الصغيرة.

هذه ليست إبادة جماعية في الأعداد فحسب، بل إبادة جماعية في النية، ولا يقتصر الأمر على القتل والتشويه بل يمتد إلى ما هو أعمق، إلى الذاكرة والخيال.

ففي غزة يُحرم الناجون من طفولتهم، وتُحوّل مدارسهم إلى أنقاض، ويُدفن معلموهم تحت السبورات.

لقد تضررت أكثر من 80% من مدارس غزة أو دُمرت، وحتى الملاعب سُوّيت بالأرض والأراجيح تحولت إلى خردة، وملاعب كرة قدم حفرتها الصواريخ.

هناك في غزة، يُسلب الأطفال الفلسطينيون مستقبلهم وأجسادهم وعائلاتهم وحتى قدرتهم على الحلم، لكنهم ما زالوا صامدين.

فمن بين الأنقاض، نراهم، فتيان يركلون كرات ملفوفة بالقماش وسط الغبار، وفتيات يُضفرن شعرهن في الخيام، وأطفال يرسمون منازل لم تعد موجودة، إنهم يبنون بيوت ألعاب من معادن ملتوية، ويبتسمون وسط دموعهم ويلعبون بين الأشباح.

إنهم مشوهون مصدومون تهزهم ذكريات زملاء الدراسة المدفونين الآن، لكنهم ما زالوا مستمرين، لأن الفلسطينيين يعشقون الحياة بشراسة، بتحدٍّ، ويتمسكون بها عبر الدخان، عبر الأنقاض، عبر كل محاولة لإخمادها.

نحن نشهد حربًا على الأطفال، على الاستمرارية، هدفها ليس الهيمنة فحسب، بل المحو، فهذه غولدا مائير المولودة في أوكرانيا، والتي كانت تحمل جواز سفر فلسطينيًا، ثم أصبحت رئيسة وزراء الدولة العبرية طمأنت رفاقها المستعمرين ذات مرة قائلة: “الكبار يموتون، والصغار ينسون”.

والحقيقة أن الصغار في فلسطين لم ينسوا، لقد مات الكبار، ولكن ليس قبل أن يورثوا أسماء القرى، وقصص الأشجار، ومفاتيح الأبواب المغلقة، والخرائط المحفورة في الذاكرة، ورث الصغار كل ذلك: حب الأرض، وحق العودة

ولهذا السبب على وجه التحديد يرى الاحتلال أنه يجب القضاء عليهم، فهم في نظره التهديد الأكبر، فما دام هناك أطفال، فالحكاية مستمرة، وما دام هناك أطفال، ففلسطين باقية.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)