بقلم أميل الكالاي

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

لا يحتاج المرء إلى دراسة معمقة كي يدرك أن الولايات المتحدة لم تكن يوماً قوة خيّرة في العالم، بل قوة مهيمنة سعت عبر تاريخها إلى الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسياسية بأي ثمن.

فمن طوكيو المحترقة بالقنابل الحارقة، إلى هيروشيما وناغازاكي المدمَّرتين بالقنابل الذرية، ومن دريسدن المنكوبة إلى الغابات الفيتنامية التي أُحرقت بالنابالم، وصولاً إلى بغداد التي عاشت تحت “الصدمة والترويع” كلها شواهد دامغة على أن واشنطن لم تتورع عن استخدام أكثر الوسائل وحشية لتحقيق أهدافها.

غير أن ما يغيب عن كثير من التحليلات هو أن هذه السياسات لم تكن مجرد ردود أفعال ظرفية، بل بنيت على هياكل مؤسساتية وأطر شرعية موروثة، إذ يكفي أن نتذكر أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جنّدت بعد الحرب العالمية الثانية ضباطاً نازيين وعلماء وأفراداً من أجهزة الاستخبارات الألمانية ضمن مشروعها لتوسيع نفوذ أمريكا العالمي.

ومثل هذه العمليات غالباً ما تُعرض في الإعلام بوصفها “قصص تجسس مثيرة”، لكنها في الحقيقة أسس بنيوية صاغت عقلية الأجهزة الأمريكية العسكرية والأكاديمية والاستخباراتية وحتى الاقتصادية.

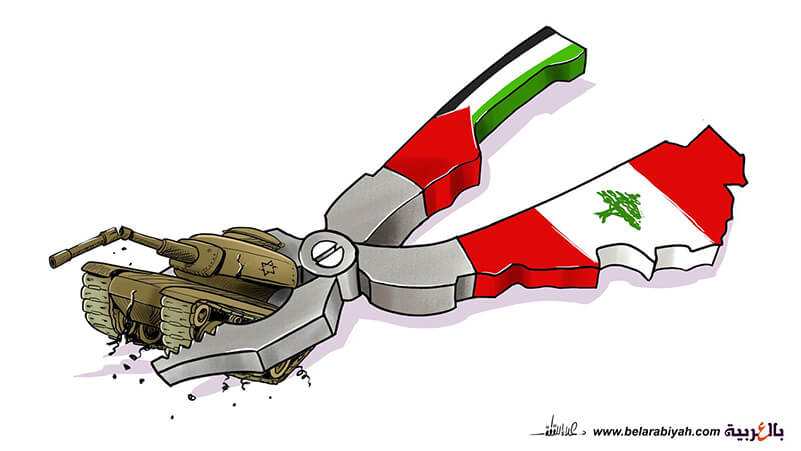

وفي هذا السياق، لم يكن احتضان واشنطن للصهيونية مجرد خيار سياسي عابر، بل ركيزة ثابتة في مشروعها الإمبريالي، حيث تحولت دولة الاحتلال إلى رأس حربة للهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط، تحظى بغطاء سياسي واقتصادي وأيديولوجي يسمح لها بارتكاب أبشع الجرائم دون خوف من المحاسبة.

كان الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن، الذي وصف نفسه بـ”الصهيوني”، قد قال بوضوح عام 1986: “لقد آن الأوان أن نتوقف عن الاعتذار عن دعمنا لإسرائيل”، وأضاف مؤكداً أن الدعم المالي لتل أبيب يمثل “أفضل استثمار بقيمة 3 مليارات دولار نقوم به، فلو لم تكن هناك إسرائيل، لكان على الولايات المتحدة أن تخترع إسرائيل لتحمي مصالحها في المنطقة”.

ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف هذا الدعم عند حدود المليارات الثلاثة، بل أخذ يتصاعد حتى وصل في عهد دونالد ترامب إلى ما يشبه إعلاناً صريحاً بأن دولة الاحتلال ليست سوى قاعدة أمريكية متقدمة في المنطقة.

وبالنظر إلى حجم هذه المصالح المتشابكة، يصبح الاعتقاد بأن مرشحاً أمريكياً واحداً يمكن أن يخرق هذا النظام السياسي العميق ويحتفظ بمواقف مستقلة مجرد وهم.

ذلك أن الخيارات السياسية في الولايات المتحدة ضيقة للغاية، وقد تتسع فقط في قضايا “الحروب الثقافية”، لكنها تنكمش تماماً عند الحديث عن السياسة الخارجية، حيث تتجلى مصالح النخبة الحاكمة بأوضح صورها.

وفي ظل هذا الوضع، يجد المواطن الأمريكي العادي نفسه معزولاً عن أي تأثير حقيقي في القرارات المصيرية، باستثناء بعض القضايا المحلية المحدودة، بل وحتى في مثل هذه القضايا تتدخل الشركات الكبرى والجهات النافذة لتقليص الخيارات. والنتيجة أن غالبية الأمريكيين يعيشون تحت وهم الديمقراطية، بينما تُصاغ السياسات الحقيقية في غرف مغلقة تخدم مصالح قلة متحكمة.

تواطؤ النخب الغربية وصعود المقاومة الشعبية

لقد عاش الأمريكيون عقوداً طويلة تحت تأثير دعاية هوليوود وآلة الإعلام الموجهة، دون أن يعرفوا معنى الاحتلال العسكري أو وطأة الحرب على أرضهم، هذا الجهل الموجه جعلهم عاجزين عن الربط بين الضرائب التي يدفعونها وبين الحروب التي تُخاض باسمهم، من فيتنام إلى العراق وصولاً إلى المجازر المستمرة في غزة.

ومع ذلك، لا يمكن القول إن الناس غافلون بالكامل، فشرائح واسعة، وخاصة المهمَّشة اقتصادياً، تدرك بوضوح طبيعة القوة التي تسحق حياتهم اليومية، لكنها تجد نفسها عاجزة عن تغيير موازين القوى.

وحدها اللحظات المفصلية، كحرب فيتنام أو الإبادة الجارية في غزة، تدفع قطاعات أوسع من المجتمع إلى إعادة النظر في خطاب السلطة، عندما يرون بأعينهم كيف يُستنزف المال العام لتمويل آلة القتل، وكيف تُنتهك كل قيم العدالة باسم حماية المصالح الأمريكية.

في هذا السياق، تتحول قضايا كبرى كالقانون والاقتصاد والعدالة إلى مجرد وقود لـ “حروب ثقافية” سطحية، بينما تتوالى الإجراءات القمعية ضد الأصوات المعارضة، وتُنتزع الحقوق الدستورية والمدنية تحت ذريعة “الأمن القومي”.

وتلعب وسائل الإعلام الكبرى والجامعات دوراً محورياً في هذه المنظومة، فهي تغطي على الجرائم، وتعيد إنتاج روايات السلطة، وتمنح الغطاء الأخلاقي والمهني لسياسات الإبادة.

ولو كنا نعيش في عالم تسوده العدالة، لكان رؤساء التحرير ورؤساء الجامعات وكبار التنفيذيين في الشركات يخضعون للمحاكمات بتهمة التواطؤ في جرائم حرب.

ومع تزايد انكشاف صور الجوعى والمشردين والجرحى في غزة، بات من الصعب على المؤسسات الغربية أن تواصل التغطية على الجرائم، ومع ذلك، فإن التواطؤ السابق لم يقتصر على الصمت، بل امتد إلى إنكار عمليات اغتيال الصحفيين، وخطف الأطباء وقتلهم وقصف مستشفياتهم على يد جيش الاحتلال، ومحو عائلات بأكملها، وتدمير الجامعات والمؤسسات الثقافية الفلسطينية، وكل ذلك بغطاء أمريكي عبر الفيتو والتمويل والدعاية.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان يمكن إيقاف هذه السياسات، ولو جزئياً، لو قامت المؤسسات الإعلامية بواجبها، أو لو أن الإدارات الجامعية أدانت الجرائم، أو لو تحركت المؤسسات الطبية الغربية دفاعاً عن نظرائها في غزة؟.

الإجابة المؤلمة أن هذه المؤسسات لم تخلّ بواجبها، بل أدته على أكمل وجه، لأن واجبها ببساطة كان ولا يزال أن تخدم مصالح قوى المال والسياسة.

أمام هذا التواطؤ، لم يبق أمام الشعوب سوى خيار المقاومة المباشرة، من اليونانيين الذين منعوا سياحاً من دولة الاحتلال من النزول إلى شواطئهم، إلى النشطاء الذين أغلقوا أبواب سفارات الاحتلال في مصر، وصولاً إلى حركة “Palestine Action” في بريطانيا، التي صنفتها السلطات “منظمة إرهابية” بسبب نشاطها ضد الشركات المتعاملة مع الاحتلال.

وفي الولايات المتحدة نفسها، اقتحم ناشطون مكاتب صحيفة نيويورك تايمز، وكتبوا على جدرانها: “NYT تكذب، غزة تموت”.

لكن هذه المقاومة الشعبية تواجه بدورها منظومة قمع متزايدة، من مراقبة وحملات أمنية إلى قوانين عقابية جديدة.

ومع بداية العام الأكاديمي، يُتوقع أن تواجه الجامعات الأمريكية موجة جديدة من الرقابة والعقوبات ضد الطلبة والأساتذة الذين يناصرون فلسطين، ومع ذلك، فإن الأمل معقود على أن تستمر الحركات الاحتجاجية وتتوسع، مستلهمةً شجاعة أصوات مثل المقاول الأمني السابق أنطوني أغيلار، الذي كشف فضائح “مؤسسة غزة الإنسانية” وكيف تحولت إلى أداة تبييض للجرائم.

إن مواجهة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال تتطلب أكثر من احتجاجات عاطفية، إنها تحتاج إلى محاسبة حقيقية لمرتكبي الجرائم، وإفشال مخططات إعادة رسم جغرافيا المنطقة، وإسقاط نظام الفصل العنصري الذي تفرضه دولة الاحتلال.

وهذا لن يتحقق ما لم يدرك الأمريكيون، بوصفهم أبناء “بطن الوحش”، أن عليهم دوراً محورياً وواجباً أخلاقياً، حتى وإن كان ثمنه باهظاً.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)