بقلم ديفيد هيرست

ترجمة وتحرير موقع بالعربية

حين يُفسح المجال لأصحاب الأصوات في الشرق الأوسط للحديث دون قيود، تتكشف صورة مغايرة تمامًا لدولة الاحتلال ولحالة الإجماع الغربي الذي يحميها.

إذ لا يبدو التطبيع ولا حتى الانضمام إلى ما يسميه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”مجلس السلام” سوى طبقة رقيقة من مساحيق التجميل تُخفي غضبًا إقليميًا عميقًا وإحساسًا بالإذلال إزاء ما يُسمح لدولة الاحتلال بارتكابه دون مساءلة.

فحتى الأكاديمي والكاتب السعودي الدكتور أحمد التويجري لم يكن يتوقع لا هو ولا أحد من الذين يعرفونه بأن يُسمح له بالتعبير بهذه الصراحة عن موقفه من دولة الاحتلال ومن أقرب حلفائها العرب، ألا وهو دولة الإمارات العربية المتحدة.

ففي المملكة، لا يُنشر رأي من هذا الوزن من دون ضوء أخضر ضمني من دوائر القرار، ومع ذلك، قدّم التويجري قراءة نارية لعلاقة أبوظبي بدولة الاحتلال، متهمًا قادتها بأنهم ألقوا بأنفسهم في أحضان المشروع الصهيوني، وتحولوا إلى “حصان طروادة” لصالح مخطط “إسرائيل الكبرى”.

في الواقع، لم يسبق أن استُخدمت هذه اللغة المباشرة في السعودية بحق رئيس الإمارات محمد بن زايد، الذي ظل لأكثر من عقد شريكًا وثيقًا للرياض في مواجهة ثورات الربيع العربي في اليمن ومصر وليبيا وتونس وسوريا.

وقد نُشر مقال التويجري في صحيفة قريبة من دوائر الحكم، وعندما التقيته، كان سؤالي الأول مباشرًا: هل استشار وزارة الخارجية أو طلب إذنًا قبل النشر؟ فأجاب بأن المقال يمثل رأيه الشخصي، ولم يتحدث باسم الحكومة، لكنه اعتبر أن واجبه الوطني في لحظة أزمة فرض عليه قول الحقيقة.

انقسام يتراكم منذ سنوات

وما إن ظهر المقال على وسائل الإعلام حتى تمت إزالته سريعًا وسط توتر واضح، فقد صدرت احتجاجات من تل أبيب وواشنطن، وسارعت الإمارات إلى تفعيل شبكتها المؤيدة لدولة الاحتلال في الولايات المتحدة، متهمة الكاتب بـ “معاداة السامية”.

وتعاملت الأوساط الغربية مع المقال كحادثة دبلوماسية عابرة للحدود، حيث احتفى “مركز مكافحة التشهير” بإزالة المقال، مدعيًا أن سحبه جاء عقب منشور للمركز.

غير أن التطور اللافت تمثل في إعادة نشر المقال لاحقًا، في إشارة فُسرت على أنها تدخل من مستويات عليا، حيث أعاد أحد المعلقين المعروفين بقربهم من الديوان الملكي السعودي نشر الرابط، مؤكدًا أن المقال لم يُحذف أصلًا.

وهنا برز السؤال الأهم: هل ما يجري مجرد توتر عاطفي عابر بين حليفين خليجيين، أم تحوّل استراتيجي عميق؟

لقد كان التويجري واضحًا: التحول جذري، وجاء نتيجة مسار طويل بلغ ذروته مع الإبادة في غزة وتداعيات الحرب في اليمن، حيث تجاوزت المجازر في غزة كل ما سبقها من عنف، وبددت أي وهم بإمكانية سلام حقيقي في ظل العقلية الحاكمة في دولة الاحتلال.

رغم أن المملكة لم تسمح بتنظيم تظاهرات مؤيدة لفلسطين، وجرّمت حتى التغريد بشأن غزة خلال ذروة الحرب، إلا أن مشاعر الغضب تحت السطح كانت عميقة.

فقد رعت السعودية مبادرتين تاريخيتين للسلام، إحداهما في عهد الملك فهد، والثانية في عهد الملك عبدالله عندما كان وليًا للعهد، وكلتاهما استندتا إلى مبدأ الأرض مقابل السلام واستعادة الحقوق الفلسطينية الأساسية، كما استضافت الرياض محاولات متكررة للمصالحة بين فتح وحماس.

حجم الإبادة في غزة أقنع القيادة السعودية بأن لا سلام ولا تعاون ممكنين مع هذه القيادة في دولة الاحتلال، ولهذا تبدل الخطاب السعودي، انطلاقًا من موقع المملكة باعتبارها قلب العالم الإسلامي، وأحد أكثر الدول العربية تأثيرًا واحترامًا – الدكتور أحمد التويجري

تفتيت الإقليم المشروع القديم المتجدد

يرى التويجري أن مشاركة السعودية في “مجلس السلام” الذي طرحه ترامب ليست سوى محاولة لاحتواء الأضرار، لا تعبيرًا عن انسجام مع المشروع.

ذلك أن استثمار دولة الاحتلال لدمار غزة لتكريس نفسها قوةً عسكرية مهيمنة في المنطقة ليس أمرًا مستجدًا، بل تعود جذور هذا التصور إلى ورقة نشرها أوديد ينون عام 1982 بعنوان “استراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات”، دعا فيها إلى تفكيك الدول العربية إلى كيانات عرقية وطائفية متناحرة، معتبرًا أن هذه الدول ليست سوى “بيت من ورق” صنعته القوى الاستعمارية.

وتتجلى ملامح هذا النهج في تصريحات وزير خارجية دولة الاحتلال جدعون ساعر عام 2024، حين دعا إلى التعاون مع الأكراد والدروز، واعتبر الأكراد “حليفًا طبيعيًا”.

ومنذ ذلك الحين، أصبح تفتيت سوريا جزءًا معلنًا من سياسات دولة الاحتلال، وإن واجه انتكاسات بعد استعادة دمشق السيطرة على مناطق واسعة، ودعم مبعوث ترامب لوحدة الأراضي السورية.

وعلى خلاف عام 1982، حين كانت تلك الأفكار هامشية، باتت اليوم تحظى بدعم حليف إقليمي قوي هو محمد بن زايد، سواء فيما يتعلق بالدروز أو بمخططات أوسع لإعادة تشكيل المنطقة.

ومن منظور التويجري، فقد باتت الرياض تنظر إلى التحالف بين أبوظبي ودولة الاحتلال كتهديد مباشر للمصلحة الوطنية السعودية.

ويستشهد التويجري على ذلك بدور الإمارات في اليمن، حيث دُعيت للمشاركة ضمن التحالف، لكنها وفقاً له أيضاً، عملت على تقسيم البلاد لخدمة مصالحها، وقد تكرر الأمر ذاته في السودان عبر دعم “قوات الدعم السريع”، وفي أرض الصومال.

ويروي التويجري حديثًا دار بينه وبين الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، الذي استغرب إرسال أبوظبي مدرعات إلى المعارضة التونسية من دون علم الحكومة، متسائلًا: كيف لدولة عضو في الجامعة العربية أن تتصرف بهذا الشكل تجاه دولة عضو أخرى؟

وفي الرؤية السعودية، لا مجال لمقارنة الإمارات بالمملكة من حيث المساحة أو السكان أو الثقل الاقتصادي، لكن السؤال يظل: لماذا جاء الانفجار الآن؟

يشير التويجري إلى أن الخلاف مع محمد بن زايد يتراكم منذ سنوات، وأن الأخير لم يتقبل انتقال مركز الثقل الاقتصادي تدريجيًا من الإمارات إلى السعودية، ولا صعود مشروع الرياض التنموي المتسارع.

التحول نحو أنقرة وطهران

لم يقتصر التحول السعودي على الابتعاد عن أبوظبي، بل شمل تقاربًا مع تركيا، والحفاظ على مسار التهدئة مع إيران.

ففي ظل حشود عسكرية أميركية قبالة إيران، وتحذيرات من هجوم جديد، تحركت تسع دول عربية لإقناع ترامب بإعطاء فرصة للمفاوضات في مسقط.

يؤكد التويجري أن السعودية لعبت دورًا محوريًا في هذا المسار، محذرًا من أن أي حرب مع إيران ستكون مقامرة مدمرة.

إذ يقول التويجري أن إيران ليست فنزويلا، ولديها أوراق عديدة قد تشمل استهداف قواعد أميركية، أو ضرب منشآت في الخليج، أو إغلاق مضيق هرمز، بل وحتى توجيه ضربات صاروخية مدمرة لدولة الاحتلال.

ويرى أن حربًا كهذه لن تخدم أحدًا بقدر ما تخدم دولة الاحتلال، التي هي كحال أبوظبي دولة صغيرة بأفكار توسعية كبرى

وفي المقابل، جاءت انتقادات حادة من السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، الذي دعا الرياض إلى “الكف عن هذا العبث”، معتبرًا أن الخلاف مع أبوظبي يصب في مصلحة إيران.

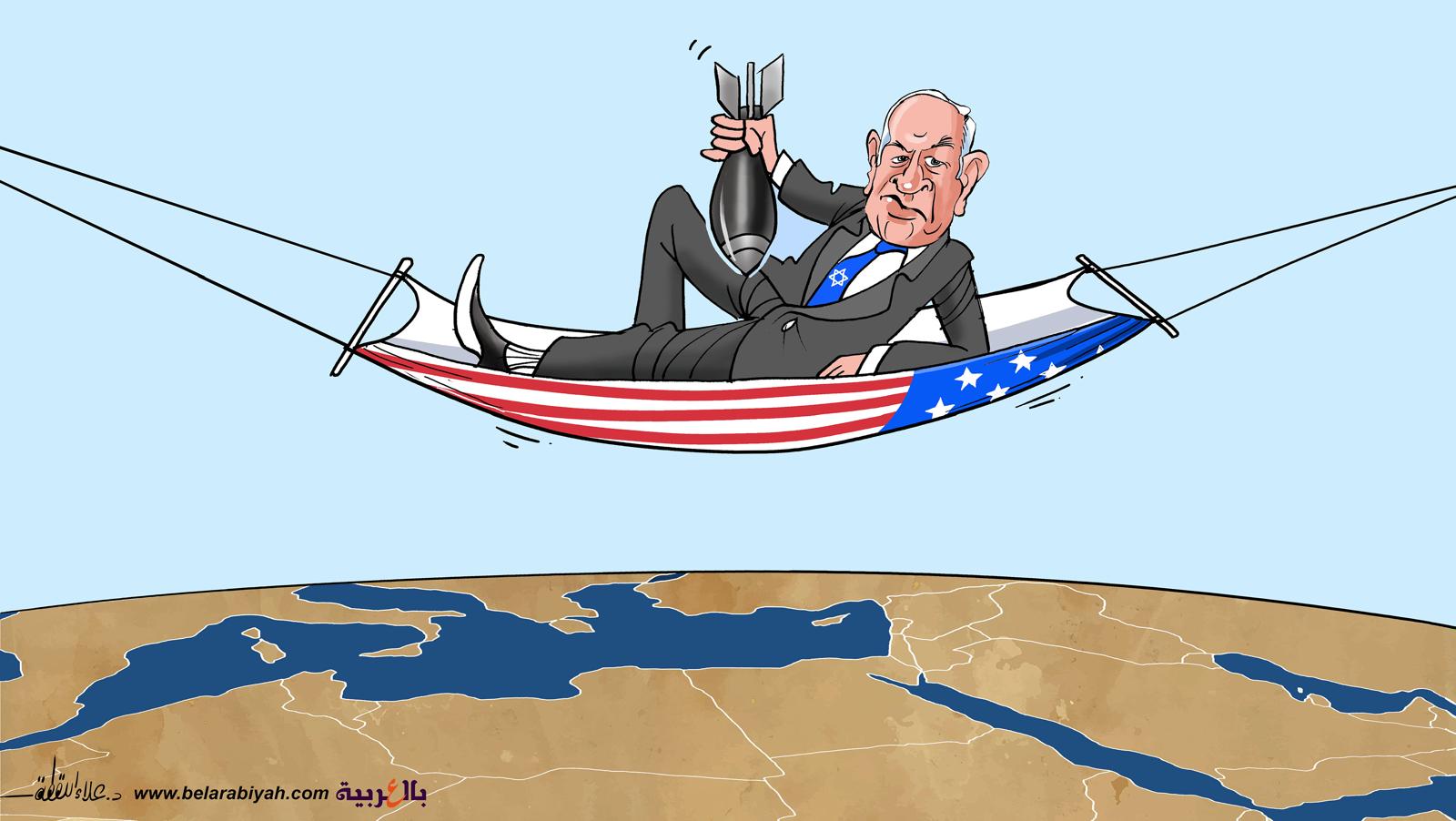

غير أن الرسالة التي يبعث بها التويجري ومن يشاركه الرأي تستحق الإصغاء في واشنطن، التي تبدو اليوم أقرب إلى الانجرار خلف بنيامين نتنياهو نحو حرب جديدة، من صياغة رؤية مستقلة للإقليم.

فالشرق الأوسط يقف أمام لحظة مفصلية، وإذا قررت الرياض كسر التحالف غير المعلن بين أبوظبي ودولة الاحتلال، فإنها قد تعيد رسم موازين القوى في المنطقة برمتها.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)