بقلم كريس دويل

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

حين كان ستيفن داي، سفيراً لبريطانيا في تونس، تلقى في العام 1989 اتصالاً من نظيره الأمريكي روبرت بيليترو، الذي فاجأ داي إلى حد ما بسؤاله: “هل لديك رقم هاتف ياسر عرفات”؟

كانت تلك هي اللحظة التي قررت فيها الولايات المتحدة التعامل علناً مع منظمة التحرير الفلسطينية، التي صنفتها منظمة إرهابية.

لقد تذكرتُ هذا عندما علمتُ بإحدى أكثر الخطوات إثارةً للدهشة في أول خمسين يوماً من إدارة الرئيس دونالد ترامب، فبعد إعلانه عن خطته لتطهير غزة عرقياً من الفلسطينيين بشكل دائم، كان المسؤولون الأمريكيون يجرون محادثات مع حماس في الدوحة.

أين كانت الصدمة؟ لقد مرّ هذا اللقاء دون أن يُلاحظه أحد إلى حد ما، لكنه قد يخلف تداعيات عميقة في تمزيق عقود من السياسة الأمريكية الراسخة.

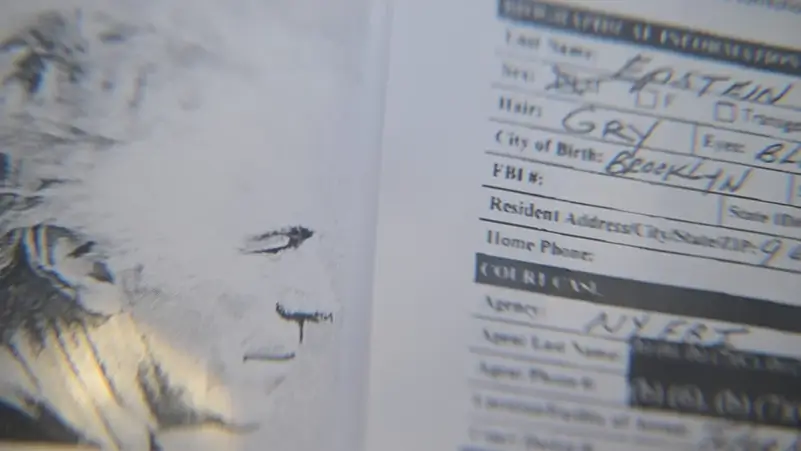

فقد كان من المبادئ المقدسة في السياسة الأمريكية عدم التفاوض إطلاقًا مع حماس، التي صنفتها منظمة إرهابية عام 1997، قبل أن تحذو معظم الدول الأوروبية حذوها بوقت طويل، فحتى مجرد الدعوة إلى مثل هذه المحادثات كانت بمثابة النهاية لهذا المبدأ.

ومن التقاليد السائدة أيضاً أن الولايات المتحدة “لا تتفاوض مع الإرهابيين”، وبغض النظر عن السؤال الشائك حول من هو الإرهابي، فقد تم الاعتراف بهذا الشعار أكثر مما تم احترامه، ففي عام 1995، التقى الرئيس بيل كلينتون بزعيم حزب شين فين، جيري آدامز، على الرغم من ارتباط حزبه بالجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي كان يُعتبر في ذلك الوقت منظمة إرهابية.

الاحتلال غاضب

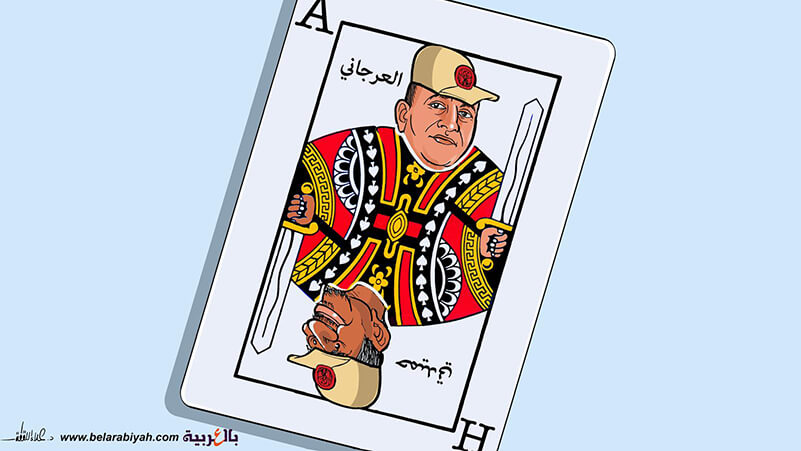

أما فيما يتعلق بالمنظمات التي تواجه الاحتلال، فإن الولايات المتحدة تميل إلى الالتزام الصارم بمقاطعتها، غير أن كل هذا انتهى في الدوحة الشهر الماضي، عندما تواصل المفاوض الأمريكي لشؤون الرهائن، آدم بولر، مع حماس.

وهذه المرة، لم تجر المحادثات بطريقة غير مباشرة ولا بوساطة من أطراف ثالثة، بل وجهاً لوجه، وبالإضافة إلى تبادل الأسرى، قال بولر إن حماس عرضت وقف إطلاق نار لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، مشددًا على أن نطاق هذه المحادثات لم يكن محدودًا.

لقد ترك ذلك اللقاء قيادة الاحتلال في حالة من الغضب الشديد خشيةً من سياسة أمريكية منفصلة تجاه حماس، فإدارة ترامب لا تعتذر، وعندما أُجريت مقابلة مع بولر على قناة CNN، رد قائلًا: “لسنا عملاء لإسرائيل”.

وقد يرغب قادة الاحتلال في مراجعة التاريخ، حيث سبق للبريطانيين أن صنفوا رئيسي وزراء الاحتلال السابقين مناحيم بيغن وإسحاق شامير كإرهابيين لشنهما هجمات أسفرت عن سقوط ضحايا بأعداد كبيرة، لكن هذا لم يمنع بريطانيا ودولًا أخرى من التعاون معهما.

لقد تلقى نتنياهو تذكيرًا في الوقت المناسب بأن ترامب يدعم الدولة العبرية، ولكنه ليس مدينًا لها بأي حال من الأحوال، فأجندة ترامب هي “أمريكا أولاً”، أو بالأحرى، “ترامب أولاً”، ولا شيء لديه مقدس، ولا يبدو أنه ينزعج على الإطلاق من أن يُغضب ذلك بعض مانحيه الرئيسيين مثل ميريام أديلسون

ولطالما صوّرت الاستقراءات المتكاسلة ترامب على أنه مؤيد للاحتلال مهما حدث، على غرار سلفه جو بايدن، لكن وعلى الرغم مع أنه يمنح الضوء الأخضر للاحتلال لإبادة الفلسطينيين، إلا أن ترامب أكثر قدرة من سلفه على التصرف ضد رغبات الاحتلال إذا كان ذلك يُناسب ذوقه.

سيشعر قادة الاحتلال بالقلق إزاء ما قد يفعله ترامب تالياً، فهل سيوافق على صفقة مع حماس دون موافقة تل أبيب؟ هل سيُطلق محادثات مع طهران دون موافقتها؟ لقد فتح الرئيس السابق باراك أوباما قناة سرية مع طهران، وقد يفعل ترامب ذلك علناً، ولكن دون تشاور.

إبرام الصفقات

وعلى الرغم من كل الانتقادات الموجهة إلى ترامب، فإنه يستحق بعض الثناء لقيامه بواحدة من أذكى الخطوات في السياسة الأمريكية منذ زمن، وعلى الرغم من أن ذلك أتى مع مجموعة من المحاذير، إلا أن ترامب يريد عقد الصفقات، ولا يمكن فعل ذلك مع حظر الاتصال بأحد أطراف النزاع.

فمع من لن يتحدث ترامب؟ يُشير التفاوض مع حماس إلى أنه قد يُجري محادثات مع حزب الله أو الحوثيين إذا اقتضت الظروف ذلك، وقد أشار ترامب إلى عدم استبعاد الحوار مع إيران، رغم سياسة “الضغط الأقصى” التي ينتهجها تجاهها.

ومن ينسى ولاية ترامب الأولى، حين تحوّل من وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بـ “رجل الصواريخ الصغير” والتهديد بـ “تدمير كوريا الشمالية بالكامل”، إلى علاقة صداقة غير متوقعة، وقال ترامب في أحد التجمعات الانتخابية: “لقد وقعنا في الحب”.

ماذا يفعل حلفاء واشنطن التقليديون إزاء ذلك؟ لقد ابتعدت دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة تمامًا عن التواصل مع حماس، ملتزمةً بـ “مبادئ الرباعية”، التي تنص على عدم التواصل مع الحركة حتى تنبذ العنف، وتعترف بدولة الاحتلال، وتلتزم بجميع اتفاقيات السلام السابقة.

ومن الجدير بالذكر أن تل أبيب لم تنبذ العنف، بل صعّدت من وتيرته إلى إبادة جماعية في غزة، وحتى إنها لا ترفض الاتفاقات السابقة مثل اتفاقيات أوسلو فحسب، بل تقوّضها أيضًا وتعارض أي تحرك نحو إقامة دولة فلسطينية.

إتاحة الفرص

ستُرحّب بعض الأوساط بتحركات ترامب، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عيّن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جوناثان باول مستشاراً للأمن القومي، وكان بأول وبعد توليه منصب رئيس أركان رئيس الوزراء السابق توني بلير قد ألف كتاباً بعنوان “التحدث إلى الإرهابيين: كيف ننهي النزاعات المسلحة”، حيث طرح فيه فكرة عدم استبعاد الحوار مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتُعدّ حجج باول الرئيسية وجيهة، فهو يجادل بناءً على خبرته في المساعدة على حل نزاع أيرلندا الشمالية بأن الدول غالبًا ما تُهدر دماءً وأموالًا ووقتًا طائلًا في تجنب الحوار مع هذه المنظمات، لكنها دائمًا ما تُفضي إلى ذلك في نهاية المطاف.

تتمثل أطروحة بأول في قيمة الوصول إلى هذه نقطة الحوار في وقت أبكر بكثير مما يجري عادة، مُستشهدًا بأمثلة من جميع أنحاء العالم على مدى عقود كان من شأنها أن تُحدث فرقًا.

فهل يُمكن أن ينجح هذا النهج في الشرق الأوسط؟ إن استبعاد حماس لم يحقق أي مكتسبات واضحة، فقد تواصلت أطراف مثل مصر وقطر معها، بينما اضطرت الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأوروبية إلى الاعتماد على أطراف ثالثة لتقديم التقارير.

وتتمثل إحدى الحجج في أن الحوار مع منظمات مثل حماس يمنحها مصداقية لا تستحقها، وقد يكون هذا صحيحاً إذا دعوتهم إلى البيت الأبيض أو داونينج ستريت، ولكنه سيكون أقل من ذلك عندما تجرى اللقاءات بمبعوثين بعيداً عن الكاميرات.

وهناك حجة أخرى مفادها أن مكافأة العنف قد تشجع على المزيد منه، ولكن لا ينبغي اعتبار الحوار بحد ذاته مكافأة، فالتواصل مع حماس لا يعني تأييدها، بل مجرد تقييم واضح بأن الحوار، حتى بين أكثر الأطراف عدائية، يمكن أن يُسفر عن بعض النتائج ويفتح آفاقًا غير متوقعة.

يُظهر التاريخ أن ترامب ولأول مرة مُصيب تماماً، وكما قال زعيم حزب العمال السابق هيو جايتسكيل ذات مرة: “بدعوة من الحكومة، ينتهي الأمر بجميع الإرهابيين إلى تناول المشروبات في فندق دورشيستر”، وبعد تحديثه إلى عام 2025، فإن الأمر قد ينتهي في برج ترامب، وليس فندقًا في بارك لين.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)