بقلم رالف وايلد

ترجمة وتحرير موقع بالعربية

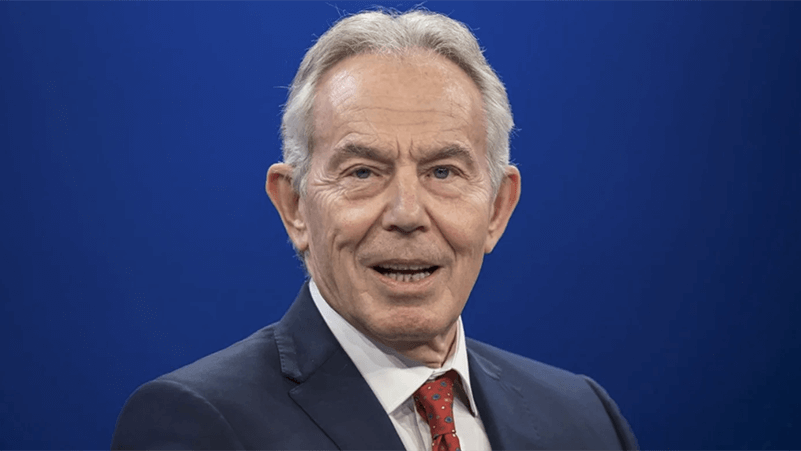

قبل أكثر من عقدين من الزمن، عشية حرب العراق عام 2003، وجّهتُ مع مجموعة من خبراء القانون الدولي المقيمين في المملكة المتحدة رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير، نحذّره فيها من أن تلك الحرب ستكون غير مشروعة بموجب القانون الدولي.

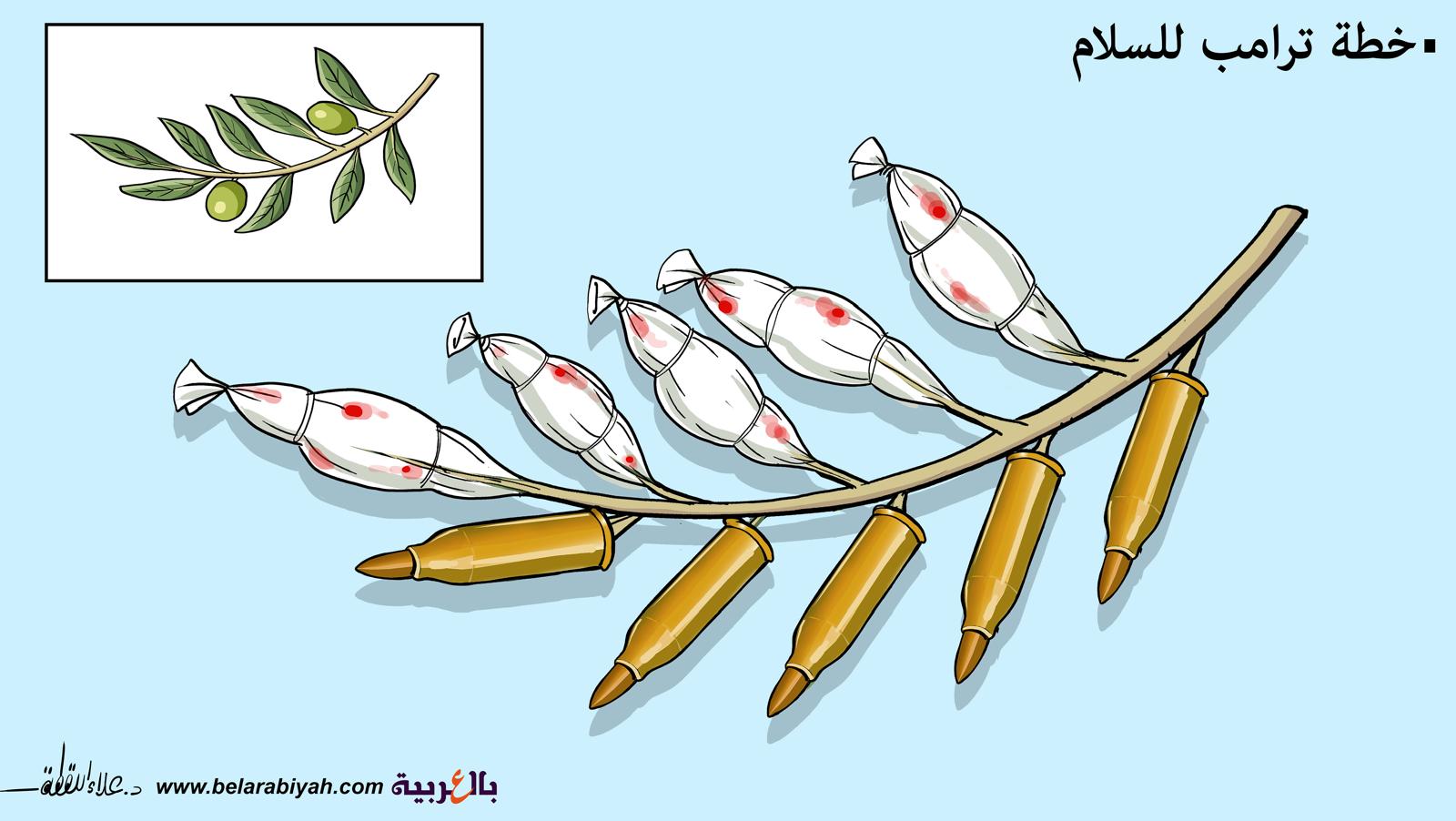

وها نحن اليوم نعيد التحذير نفسه، فكلما تغيّر الشكل بقي الجوهر ذاته. مرة أخرى، تُدقّ نواقيس الخطر من مغامرة عالمية جديدة ــ هذه المرة تحت اسم “الوصاية الدولية على غزة” ــ يشارك فيها الشخص ذاته، بلير، لكن بصفة مختلفة: زعيم محتمل للإدارة المقترحة للقطاع إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تقوم فكرة “وصاية غزة” على استبدال الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من نصف قرن، والذي ارتكب خلاله الاحتلال انتهاكات خطيرة لقواعد القانون الدولي الأساسية: من التمييز العنصري والفصل العنصري والتعذيب، إلى الخروقات الجسيمة لقوانين الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وصولاً إلى الإبادة الجماعية.

في قلب هذه القواعد من القانون الدولي تكمن فكرة “الوصاية” نفسها: إذ يجب أن يمارس الوصيّ (إسرائيل) سلطته بشكل نزيه ولمصلحة “المستفيد” (الفلسطينيين في غزة)، لا لمصلحته الخاصة. أي أن عليه أن يحميهم، لا أن يسيء إليهم.

وبما يتناسب مع صورته كرمز للتدخل الليبرالي الغربي، فإن ارتباط بلير بفكرة وصاية غزة يعيد إحياء التقليد الغربي القديم الذي سعى إلى “أنسنة” الاستعمار عبر تغليفه بعبارات الرعاية والمسؤولية الأخلاقية.

هذه الفكرة ــ “الوصاية على الشعوب” ــ ظهرت أول مرة في مؤتمر برلين في أواخر القرن التاسع عشر لتبرير الاستعمار الأوروبي لأفريقيا، ثم تبنّتها عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى لإدارة “المناطق المنتدبة”، وبعدها الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لإدارة “المناطق المشمولة بالوصاية” وسائر المستعمرات غير الاستيطانية.

تفترض الوصاية وجود عالم منقسم بين “شعوب طفولية” غير قادرة على إدارة شؤونها بنفسها ــ وهو الوصف الذي يُلصق اليوم بالشعب الفلسطيني في غزة ــ وبين “البالغين” مثل بلير ومن معه، القادرين على حكم أنفسهم والآخرين في الوقت ذاته.

وفق هذا المنطق، فإن انتماء شعبٍ ما إلى فئة “الطفل” هو المبرّر لفرض الوصاية عليه. ففي ميثاق عصبة الأمم، وُصفت شعوب المناطق المنتدبة بأنها “غير قادرة بعد على الوقوف بنفسها في وجه صعوبات العالم الحديث”.

العلاقة بين “الطفل” و”الراشد” هنا تبرّر “واجب الرعاية”: الراشد مسؤول عن الوصاية، لكن عليه أن يتصرّف لصالح “المحكوم” لا لمصلحته الخاصة، وأن “يربّيه” حتى يبلغ مرحلة النضج والاستقلال.

وبالتالي، يُفترض أن تكون وصاية غزة “مؤقتة”، أي “انتقالية”: حيث يعمل “الراشدون” على بناء قدرات محلية للإدارة الذاتية، بينما “ينضج” الفلسطينيون تدريجيًا حتى يصبحوا “بالغين”، وعندها يُفترض أن تنتهي الحاجة للوصاية.

وصاية عنصرية تخدم الذات

في جوهر هذا النموذج يكمن العنصرية. ففي الحقبة الاستعمارية، أُنشئ “مقياس حضاري” عنصري عالمي، وضعه الأوروبيون، لتحديد من هم “الراشدون” ومن هم “الأطفال” (ولا حاجة لتخمين من اعتبر نفسه “البالغ” حينها). كانت الوصاية خدعة نفعية سيئة النية، ذريعة لتبرير الحكم الاستعماري تحت شعار “المهمة الحضارية”.

لكن نتيجة حركات التحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية ــ أي إنهاء الاستعمار الرسمي عن معظم المستعمرات غير الاستيطانية ــ كانت إقرار حق الشعوب في تقرير مصيرها في القانون الدولي.

كان هذا بمثابة رفضٍ جذري لفكرة الوصاية. لم يعد في العالم “شعوب أطفال” و”شعوب راشدة”: أُلغيت تلك التفرقة العنصرية المقيتة، وصار جميع الشعوب متساوية وتستحق الحرية كبالغين. وكما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة: “يجب ألا تُتخذ أوجه القصور السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية ذريعة لتأجيل الاستقلال.”

ورغم ذلك، استمرّت بعض الوصايات، خصوصًا عبر المنظمات الدولية كما حدث في البوسنة وتيمور الشرقية. جرى تبريرها هذه المرة على أساس “معايير حقوق الإنسان العالمية” باعتبارها مقياسًا “حضاريًا” غير عنصري لتحديد متى تكون الوصاية ضرورية.

رُؤيت الأمم المتحدة حينها كجهة “محايدة” قادرة على أداء دور الوصي بنزاهة، خلافًا للدول (فالاحتلال الأمريكي للعراق مثال سيّئ، بينما تجربة الأمم المتحدة في تيمور الشرقية “جيدة”).

وحين كانت الوصاية “مؤقتة” فعلاً، كما في تيمور الشرقية (لا كما في البوسنة)، عُدّت “وصاية حقيقية”، لأنها لم تؤجل الاستقلال إلى ما لا نهاية كما فعلت النماذج الاستعمارية الزائفة.

كتبتُ كتابًا تناولت فيه تلك الترتيبات وسوابقها في الحقبة الاستعمارية. وأخبرني دبلوماسيون غربيون أن كتابي يُستخدم اليوم كـ”دليل إجرائي” لوضع خطط “اليوم التالي لغزة” — وهذا يُرعبني.

ففي العام الماضي، وأثناء نظر محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري حول فلسطين، جادلتُ باسم جامعة الدول العربية، استنادًا إلى أبحاثي الأكاديمية، بأن الشعب الفلسطيني يملك حقًا قانونيًا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي دون شروط مسبقة، لمجرد أن له حقًا أصيلاً في حكم نفسه — لا لأنه يُعامل بطريقة سيئة.

وفي حكمها التاريخي، وافقت المحكمة على ذلك. كان القرار قائمًا على حق تقرير المصير بحد ذاته، حقًّا أصيلاً لا يُشترط بأي شيء آخر. وبالتالي، فإن هذا المبدأ ينطبق أيضًا على أي شكل من أشكال الإدارة الأجنبية، مهما كانت “إنسانية” أو “مؤقتة”.

استبدال وصيٍّ مسيء بوصاية جديدة ليس تقرير مصير، بل التفافٌ عليه — وهو فعل غير قانوني.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)