بقلم آلان غابون

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

على الرغم من أن التاريخ لا يعيد نفسه أبدًا حتى ولو كان مهزلة، إلا أنه غالبًا ما يبدو كذلك، كما هو الحال في فرنسا الآن.

انتشرت أعمال الشغب منذ أن قتلت الشرطة مراهقًا فرنسيًا من أصل شمال أفريقي في منطقة نانتير، بعد أن رفض، حسبما زُعم، الامتثال لأمر إيقاف سيارته.

وطبقاً لأدلة الفيديو وإفادات الشهود، فقد هدد ضابط بإطلاق النار على الشاب “في رأسه” قبل أن يطلق مسدسه عندما أقلعت السيارة.

يبدو هذا وكأنه إعادة عرض لمقتل مراهقين شابين طاردتهما الشرطة في عام 2005 في منطقة باريسية أخرى، ما أدى إلى أعمال شغب استمرت لأسابيع في جميع أنحاء البلاد وفرضت حالة الطوارئ من قبل الحكومة.

حادثة نانتير، التي اتُهم فيها ضابط بالقتل العمد، تذكّر أيضًا بوفاة أداما تراوري الفرنسي الأفريقي البالغ من العمر 24 عامًا في حجز الشرطة عام 2016، والذي أصبح لاحقًا رمزًا لوحشية وعنصرية الشرطة الفرنسية ضد الأقليات العرقية، حيث أدى موته إلى موجة من الاحتجاجات والحراك من أجل العدالة العرقية.

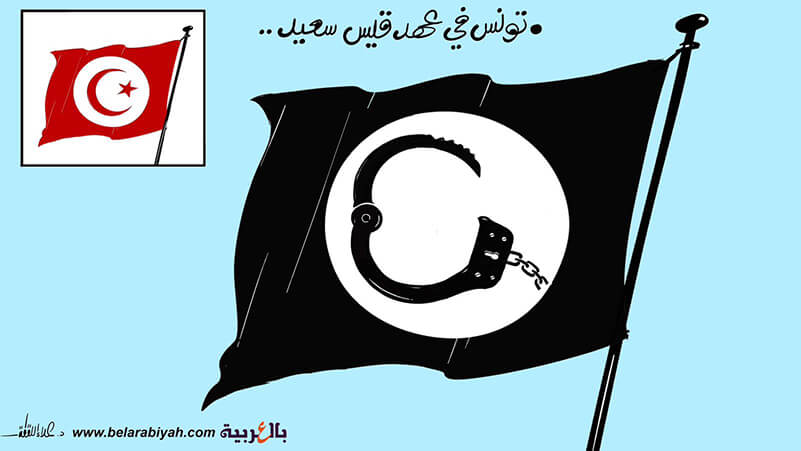

وفي الأيام الأخيرة، تعرض المواطنون الفرنسيون مرة أخرى لمشكلة يمكن العثور على جذورها في تاريخهم الاستعماري: التركيز المهووس على الإسلام، الذي يتعرض أتباعه لمعاملة تمييزية وغير متكافئة تزداد سوءًا، وسياسات التوريق واضطهاد الدولة، في انتهاك كامل لقيم فرنسا المعلنة وضماناتها الدستورية.

وتشمل هذه الضمانات المساواة أمام القانون، وحرية الدين ومبدأ العلمانية، الذي يلزم الدولة بمعاملة جميع الأديان على قدم المساواة تمامًا.

ولكن من الذي يمكن أن يدعي بوجه صريح أن الدولة الفرنسية تعامل الإسلام وممارسيه كما تعامل المسيحيين أو اليهود؟

بعد أن حظرت في السابق “الرموز الدينية” (التي تعني فقط الرموز الإسلامية) في المدارس العامة وارتداء البرقع في الأماكن العامة، فإن فرنسا الآن في خضم مطاردة جديدة ضد الطالبات اللواتي يرتدين العباءات في المدارس، على أساس أنها “رموز دينية” وبالتالي تندرج تحت قانون 2004.

وقد أدى ذلك إلى الاتهامات الهستيرية المعتادة من اليمين المتطرف بأن هؤلاء الفتيات الصغيرات، إن لم يكن “عملاء إسلاميين” يسعين إلى الإطاحة بالجمهورية، فإنه يتم على الأقل “التلاعب بهن” من قبل بعض الجماعات، وأن حكومة ماكرون متساهلة جدًا مع “الإسلاموية “.

استهداف المسلمين

في تنافس على الاهتمام وحصد العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام الفرنسية، يحتدم نقاش وطني جديد ضد اللباس الإسلامي للمرأة مستهدفاً مرة أخرى “المسلمين المرئيين”، الذين تم تشويههم باعتبارهم يشكلون تهديداً لكونهم “إسلاميين” أو “متطرفين”.

ويستخدم السرد الإعلامي نفس الخطاب القديم (مثل الحاجة إلى “حماية العلمانيين الفرنسيين” ومحاربة “الإسلام السياسي”)، ولا يزال له آثار ضارة على المسلمين.

هل الجمهورية الفرنسية ضعيفة حقًا لدرجة أن بضع مئات من المراهقات في المدارس اللواتي يرتدين ثيابًا طويلة، وسط ملايين الطلاب الفرنسيين الآخرين، يمثلن بطريقة ما تهديدًا وجوديًا للأمة، وإذا لم نتعامل مع هذه المشكلة، “سيفوز الإسلاميون” و سنعيش قريباً في دولة خلافة على غرار الدولة الإسلامية؟

هذه الحملة الجديدة هي أكثر إثارة للغضب، بالنظر إلى أن العباءة ليس لها معنى ديني محدد وغالبًا ما تكون خيارًا بسيطًا للأزياء يسمح للفتيات بتمييز أنفسهن عن أقرانهن، ربما بسبب التمرد على الثقافة الغربية السائدة.

كما أوضح أئمة فرنسيون بارزون وعلماء دين مرموقون ومجلس العقيدة الإسلامية الفرنسي (المؤسسة شبه الرسمية التمثيلية للمسلمين في فرنسا) أن العباءة ليست علامة دينية، بل هي اختيار ثقافي.

الحرية والمساواة والأخوة … أصبحت كلمات فارغة بالنسبة للمسلمين والأقليات الأخرى

في الوقت نفسه، ركز “جدل” آخر مؤخرًا على لاعبات كرة القدم، اللائي يحتجين على حظر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للحجاب واللاتي لطالما اهتمتهن وسائل الإعلام المهيمنة بأنهن “إسلاميات” خطيرات ومخربات يعشن في حالة حرب مع الجمهورية.

كل هذه الأحداث المترابطة، كقتل نانتير، وأعمال الشغب في الضواحي، والسعي المستمر لتشويه صورة الإسلام، ما هي إلا أعراض للمشاكل الهيكلية العميقة التي طورتها الحكومة الفرنسية ووسائل الإعلام الرئيسية والثقافة المهيمنة مع الأقليات “ما بعد الاستعمار” بشكل عام، وعلى وجه الخصوص السكان المحرومون والمفصولون إلى حد كبير في الضواحي الفرنسية.

بدلاً من تطوير سياسات شاملة وتشجيع ثقافة منفتحة أكثر انسجامًا مع التحولات المجتمعية الدراماتيكية لفرنسا في حقبة ما بعد الحرب، فإن الدولة تفعل العكس: استبعاد ووصم وتشويه سمعة وقمع وتمييز ضد الأشخاص والجماعات الذين يطالبون فقط بأن يُعاملوا بالتساوي.

وهذا يشمل الحق في عدم التعرض للقتل غير المبرر على يد الشرطة، وعدم الاستدعاء للاختيار بين الرياضة والتعليم، أو حرية الدين والضمير.

وجاء رد فعل الحكومة على مقتل نانتير وأعمال الشغب التي أعقبت ذلك، والتي تردد صداها بحماس من قبل وسائل الإعلام الرئيسية في “تحليلها” لهذه الأحداث، قمعيًا في جوهره يهدف فقط إلى “استعادة النظام”، حيث لم تتم معالجة أي من الأسباب الجذرية للاحتجاجات.

وحشية الشرطة

الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن حكومة ماكرون تواصل رفض الاعتراف بمشكلة الوحشية العميقة للشرطة في فرنسا، والعنصرية المنهجية التي ابتليت بها قواتها “الأمنية”، وكراهية الإسلام المؤسسي، على الرغم من أن هذه الظواهر موثقة جيدًا من قبل العلماء والنشطاء والجمعيات المحلية وجماعات حقوق الإنسان، وسكان الأحياء المهمشة.

في الأسبوع الماضي، أدينت فرنسا رسميًا مرتين في يوم واحد بسبب عنصرية الشرطة والوحشية والقوة المفرطة، حيث طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فرنسا بمعالجة “القضايا العميقة للعنصرية والتمييز في إنفاذ القانون”.

وفي ذات اليوم، أدان الاتحاد الدولي لنقابات العمال فرنسا بشدة بسبب “وحشية الشرطة” و “الاعتقالات العمياء” والانتهاكات المتكررة لحقوق العمال.

ورغم كل الأدلة، بما في ذلك التصريحات المروعة لقوات الشرطة الفرنسية، التي هددت عناصرها الفاشية علنًا بالانقلاب على الحكومة نفسها، لا يزال ماكرون وحكومته يواصلان التجاهل والإنكار.

وحول إدانة الأمم المتحدة، فقد اكتفت بالقول إن “أي اتهام بالعنصرية أو التمييز الممنهج في جهاز الشرطة في فرنسا لا أساس له على الإطلاق”.

يشير هذا إلى أن حكومة ماكرون الآن ضعيفة وعديمة القوة بحيث يمكن لقوات الشرطة الخاصة بها أن تهددها علنًا بالتمرد والعنف، وتفلت من العقاب.

ما لدينا هنا، في ظل هذا العمى المنهجي، والإنكار والعجز، ليس تكرارًا للتاريخ، بل بلدًا غير راغب وغير قادر حتى على إدراك، ناهيك عن معالجة، الأسباب الجذرية للأحداث الأخيرة لكي ينمكن من أن يشهد يومًا ما مثله العليا في الحرية والمساواة والأخوة.

إلا أن هذه الكلمات أصبحت في الوقت الراهن فارغة بالنسبة للمسلمين والأقليات الأخرى، ولهذا السبب اشتعلت النيران في الشوارع الفرنسية مرة أخرى.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)