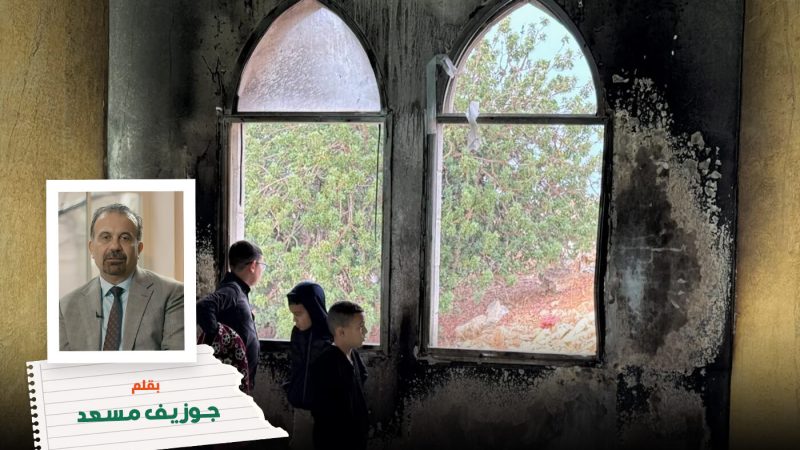

الاستعمار الاستيطاني ليس حدثًا عابرًا ينتهي من تلقاء نفسه، بل هو مسار متواصل لا يتوقف إلا إذا جرى تفكيكه واقتلاعه من جذوره. في الأيام الأخيرة فقط، أقدم مستوطنون يهود على إحراق مسجدٍ فلسطيني في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، وخلّفوا على جدرانه شعارات عنصرية. وفي اليوم نفسه تقريبًا، أطلق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على طفلين فلسطينيين قرب الخليل في الجنوب، فأردوهما قتيلين. هكذا يواصل المستوطنون والجيش معًا تقليدًا صهيونيًا وإسرائيليًا راسخًا منذ عقود.

منذ بدايات القرن العشرين، شكّلت أيديولوجيا الفصل العنصري، وما يرافقها من سرقة منهجية للأرض، حجر الأساس في المشروع الصهيوني. ومع ذلك، لا يبدو أن هذه الوقائع تردع الأنظمة العربية التي هرولت نحو التطبيع مع إسرائيل، وبعضها – مثل السعودية – يتطلع لأن يُنهي ترامب ونتنياهو حرب الإبادة على غزة، ثم يبحث عن صيغ لمكافأة إسرائيل بمزيد من التطبيع أو تعميق العلاقات معها.

في الوقت ذاته، صعّد المستوطنون اليهود اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال موسم قطف الزيتون الحالي؛ فقطعوا الأشجار وأحرقوا المخازن واعتدوا على خيام تجمّعات البدو. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل ومستوطِنوها أكثر من 1070 فلسطينيًا، وأصابت نحو 10,700 آخرين، واعتقلت أو اختطفت 20,500 فلسطيني. كما نفّذ المستوطنون 7154 هجومًا ضد المدنيين الفلسطينيين العزّل، وما زال العدد في ازدياد، بينما تواصل سلطات الاحتلال مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية وطرد سكانها لفسح المجال أمام موجات جديدة من المستوطنين اليهود.

خلال الأسبوع الماضي، وجّهت “سلطة أراضي إسرائيل” إخطارات إخلاء للفلسطينيين المقيمين شمال القدس الشرقية المحتلة، ومنحتهم مهلة عشرين يومًا لمغادرة بيوتهم وأراضيهم، بما في ذلك 130 دونمًا (نحو 32 فدانًا) قرب قرية قلنديا في الضفة الغربية، تمهيدًا لمصادرتها لصالح مستوطنة يهودية جديدة. وكانت 40% من أراضي قلنديا قد عُزلت أصلًا عن القرية، بعد أن أُدرجت على الجانب الغربي من جدار الفصل العنصري الذي شرعت إسرائيل في بنائه عام 2002، وباتت فعليًا تُعامل كأراضٍ مسروقة بالكامل.

وبينما تستعر الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة – التي خلّفت أكثر من ربع مليون إنسان بين شهيد وجريح، وأكثر من مليوني نازح ولاجئ – يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية قمعًا وعنفًا متواصلاً على يد الجيش والمستوطنين، وبتواطؤ من أجهزة السلطة الفلسطينية التي تسهم بدورها في استهدافهم. ورغم أن وتيرة القتل في الضفة أقل مما يجري في غزة، فإن إسرائيل هجّرت هناك أيضًا نحو 40 ألف فلسطيني، ودمّرت منازلهم وأحياءهم – كما حدث مؤخرًا في مخيمي جنين وطولكرم للاجئين – وصادرت أراضيهم وجرفت محاصيلهم.

أما داخل الخط الأخضر، فإن سياسة سلب الأرض وتهجير المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ذاتها لم تتوقف قط. ففي الأسبوع الماضي، وفي إطار حملة إسرائيلية ممتدة منذ عقود لتدمير القرى الفلسطينية في صحراء النقب وترحيل أهلها، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية استئناف سكان قرية رأس جرابة في النقب شرقي ديمونا، وهم من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وأمرت بترحيل 500 منهم، ومنحتهم مهلة تسعين يومًا لتنفيذ قرار الإخلاء. تزامن ذلك مع اقتحامات متكررة نفذها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمنازل الفلسطينيين في الرملة واللد، ومع اقتحامه الشخصي للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة الشهر الماضي برفقة عشرات المستوطنين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. ومنذ بداية أيلول/سبتمبر، دخل آلاف المستوطنين باحات المسجد الأقصى بشكل غير قانوني لأداء طقوس دينية فيه.

ورغم بيانات الإدانة الشكلية التي تصدر عن القوى الغربية، وانتقاداتها “المنضبطة” لمجازر إسرائيل في غزة، فإن كل ما سبق ليس حادثًا طارئًا في تاريخ المشروع الصهيوني، بل استمرار مباشر لنهج استعماري استيطاني قديم. فمنذ نشأته، استند المشروع الصهيوني إلى مبدأين أساسيين أطلق عليهما “غزو الأرض” و”غزو العمل”، وقد وجّها الحركة الاستيطانية اليهودية في فلسطين منذ بدايتها. واستحضار بعض الأمثلة من عشرينيات القرن الماضي يكفي لإظهار أن هذا التوسع الاستيطاني مشروع مفتوح لا يعرف نقطة نهاية.

على مستوى “غزو الأرض”، بدأ الصندوق القومي اليهودي – الذراع المالية للمنظمة الصهيونية – منذ أوائل عشرينيات القرن العشرين حملة منظمة لشراء الأراضي من كبار الملاّك الغائبين المقيمين في بيروت والقاهرة، ما أدى إلى طرد آلاف الفلاحين الفلسطينيين من أراضيهم، ودفعهم لاحقًا إلى المشاركة في الانتفاضات والثورات ضد المستوطنين ورعاتهم البريطانيين. وقد تحوّل الصراع على الأرض في قرية العفولة، على سبيل المثال، في سهل مرج ابن عامر – ضمن خطة شملت إفراغ 22 قرية – إضافة إلى تهجير البدو الفلسطينيين من أراضيهم الزراعية والرعوية في وادي الحوارث (نحو 10 آلاف فدان)، إلى نقطة اشتعال أساسية في تشرين الأول/أكتوبر 1924. تأخر ترحيل سكان وادي الحوارث لسنوات بسبب مقاومتهم ورفضهم المغادرة، وبفعل بعض الأحكام المعلقة في محاكم الانتداب البريطاني، لكن البريطانيين تدخّلوا في نهاية المطاف عام 1933، وأجبروهم على الرحيل.

أما “غزو العمل” فقد حمل شعار “العمل العبري”، وهو مشروع هدف إلى إقصاء العمال الفلسطينيين – أبناء البلاد الأصليين – من سوق العمل، أولًا من المشاريع الاقتصادية الصهيونية واليهودية في فلسطين، ثم تدريجيًا من سوق العمل في عموم البلاد تحت الانتداب البريطاني. ورغم أن فكرة “العمل العبري” ظهرت منذ الموجات الأولى للاستيطان اليهودي، فإنها بلغت ذروتها خلال فترة الانتداب، حين شُنّت حملة ضارية لإبعاد العمال الفلسطينيين لصالح المستوطنين اليهود. تركّزت هذه الحملة بداية في المزارع والمستوطنات الريفية وورش البناء في المدن والبلدات، لكنها امتدّت سريعًا لتشمل معظم قطاعات العمل الممكنة، من الموانئ والسكك الحديدية والمقالع، وصولًا إلى مؤسسات إدارة الانتداب البريطانية نفسها.

قاد الصهاينة العمّاليون – الذين مثّلوا القيادة الأساسية للمستوطنين في فلسطين، عبر “اتحاد العمال” المنفصل عرقيًا المعروف بالهستدروت – سلسلة من الاعتصامات والمقاطعات لاستهداف العمال الفلسطينيين وأرباب العمل اليهود الذين يوظفونهم. كان هؤلاء الرأسماليون اليهود يُوصمون في الخطاب الصهيوني بأنهم “مستبدِلون” و”طاردون”، أي يطردون العمال اليهود لصالح الفلسطينيين الأقل كلفة. جرى التحريض عليهم باعتبارهم “خونة”، وتعرضوا لمقاطعة اجتماعية واقتصادية داخل المجتمع الاستيطاني، إلى أن رضخ معظمهم في النهاية واستبدلوا العمال الفلسطينيين بمستوطنين يهود.

بدأت هذه الاعتصامات بشكل منظّم عام 1927 واستمرت حتى 1936 تقريبًا. وكان العمال الفلسطينيون المستهدفون هم أنفسهم الفلاحين الذين سبق أن طُردوا من أراضيهم التي استحوذ عليها الصهاينة من الملاّك الغائبين، واضطروا بعد تهجيرهم إلى البحث عن أي فرصة عمل متاحة. لكن المستوطنين طاردوهم بلا هوادة؛ فعمال بساتين الحمضيات وورش البناء التي شُيّدت فيها مستوطنة تل أبيب كانوا يتعرضون للضرب والملاحقة والاعتداءات المتكررة لمنعهم من كسب رزقهم، في مشهد يشبه كثيرًا ما تعرض له العمال السود في جنوب أفريقيا على أيدي العمال البيض قبل ذلك بسنوات. والمفارقة أن المستعمرين الصهاينة أطلقوا على العمال الفلسطينيين الأصليين وصف “العمال الأجانب”. ومع نكبة 1948 وطرد غالبية الشعب الفلسطيني، تراجع النقاش حول “العمالة العربية” لأن أصحاب الأرض أنفسهم طُردوا.

بلغت سياسة الفصل العنصري الاستيطاني حدًا جعل الصهيونية تسعى أيضًا للسيطرة على حائط البراق – الذي يسمّى في الغرب “الحائط الغربي” أو “حائط المبكى” – وهو جزء من جدار المسجد الأقصى الذي بُني في أواخر القرن السابع. عمد الصهاينة العلمانيون ظاهريًا إلى تضخيم مكانة هذا الجزء من الجدار دينيًا ووطنياً، رغم أنه لم يكن يحظى بتلك الأهمية التاريخية في الديانة اليهودية قبل ذلك، ليصبح رمزًا حديثًا من رموز المشروع القومي الصهيوني. ومع أن الحائط جزء من وقف إسلامي فلسطيني وتابع للحرم الشريف – أحد أقدس المواقع لدى المسلمين منذ أكثر من 13 قرنًا – فإن محاولات الاستيلاء عليه في النصف الثاني من عشرينيات القرن الماضي كانت شرارةً لتعبئة واسعة في صفوف الفلسطينيين، خصوصًا الفلاحين المشرّدين والعمال المسرّحين، وانتهت باندلاع ثورة كبرى في آب/أغسطس 1929.

رفض الصهاينة الاعتراف بأن انفجار الغضب الفلسطيني في ثورة 1929 كان نتيجة مباشرة لعمليات الطرد الواسعة من الأرض خلال عشرينيات القرن، ولحملة الإقصاء من العمل التي قادها المستوطنون ضد العمال الفلسطينيين. وبدلًا من مواجهة الطبيعة الاستعمارية لمشروعهم، لجأوا إلى تفسير هذه الثورة بأنها مجرد تعبير عن “معاداة السامية”. ومنذ تلك الفترة، وُظّف مصطلح “معاداة السامية” كأداة لتجريم أي مقاومة فلسطينية – أو حتى يهودية – للاستعمار الاستيطاني، وهو الاستخدام نفسه الذي ما زالت إسرائيل تستثمره في دعايتها الغربية حتى اليوم.

في تشرين الأول/أكتوبر 1933، خرجت تظاهرات فلسطينية واسعة ضد الاستعمار البريطاني والاستيطان اليهودي والهجرة المنظمة، نظمها أساسًا “حزب الاستقلال” الفلسطيني وعدد من المنظمات الشبابية، في محاولة للضغط على النخبة السياسية المتمثلة في “اللجنة التنفيذية العربية” لتبنّي سياسة عدم التعاون مع سلطات الانتداب. وبعد تلكؤ طويل، اضطرت اللجنة إلى الدعوة للمشاركة في المظاهرات.

خرج آلاف الفلسطينيين في أنحاء البلاد؛ في يافا وحدها شارك نحو 8 آلاف متظاهر، بينهم 600 فلسطيني كانوا قد طُردوا من أراضيهم في وادي الحوارث قبل أشهر قليلة في حزيران/يونيو. ردّت الشرطة البريطانية بحملة قمعية مروّعة، قتلت خلالها 26 متظاهرًا أعزل وأصابت العشرات في يافا وحيفا.

وبعد عقود من السعي، نجح الصهاينة في النهاية في السيطرة على حائط البراق عام 1967 بعد احتلال القدس الشرقية. ومنذ ذلك الحين، ورغم أن التقاليد الدينية اليهودية والحاخامات التقليديين ظلوا يحرمون دخول اليهود إلى منطقة المسجد الأقصى باعتباره أمرًا دينيًا باطلاً، فإن الصهيونية الاستيطانية رعت نسخة جديدة “مُتصهِينة” من اليهودية، يقودها حاخامات المستوطنين الذين ألغوا الحظر عمليًا. سمح ذلك لزعيم الليكود آنذاك أريئيل شارون وأنصاره من المستوطنين باقتحام باحات الحرم الشريف في أيلول/سبتمبر 2000 تحت حماية ألف شرطي إسرائيلي، ومنذ تلك اللحظة تحول اقتحام المسجد الأقصى إلى ممارسة متكررة ومألوفة.

هذه الوقائع ليست سوى نماذج من تاريخ طويل من الجرائم التي ترتكب اليوم على نطاق أوسع بحق الفلسطينيين. الفارق الأساسي هو الحجم الاستثنائي للإبادة الجماعية الراهنة في غزة، التي تمثل تصعيدًا هائلًا لمسار متصل من العنف الصهيوني منذ أواخر القرن التاسع عشر. وبرغم كل ذلك، لا يزال ملايين الفلسطينيين أحياء، ونصفهم تقريبًا ما زال يعيش على أرض فلسطين نفسها، ما يعني أن مهمة القضاء عليهم بالكامل، كما يقتضي منطق الاستعمار الاستيطاني، تبدو مستحيلة عمليًا. إن استمرار العنف الاستيطاني داخل إسرائيل وفي الأراضي المحتلة منذ ما يقارب ستين عامًا شاهد حيّ على عجز إسرائيل عن استكمال مشروعها. والأرجح أن حرب الإبادة الأخيرة أضعفت إسرائيل اقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا وديموغرافيًا، بل وحتى عسكريًا، مع فشل جيشها في القضاء على حركة حماس بعد عامين كاملين من الحرب، وفشلها كذلك في تحقيق هدفها الرئيس بتهجير سكان غزة خارج فلسطين.

مع ذلك، تبدو الأنظمة العربية المطبّعة – ومن بينها السعودية التي تتطلع إلى التطبيع كمكافأة لإسرائيل على مجازرها – ماضية في أوهام صادمة. فهي تتصرف وكأن إسرائيل ستبقى حتمًا دولة استعمارية استيطانية يهودية لعقود مقبلة، وأن هزيمة حماس وتفكيكها – إن حدثت – ستمهّد الطريق أمام هذه الأنظمة لتوسيع علاقاتها مع “دولة الإبادة الجماعية”، بزعم أن أي مقاومة فلسطينية ستصبح حينها مجرد ذكرى. حتى محمود عباس يشارك هذه الرؤية؛ إذ يتوهّم أن رجاله في السلطة الفلسطينية سيُعاد تنصيبهم حكامًا على غزة، وأنه سيرأس “دولة فلسطينية” ذات سيادة اسمية اعترفت بها بعض الحكومات الغربية المؤيدة لإسرائيل، باستثناء الولايات المتحدة.

لكن إذا كان قرن ونصف من الاستعمار الاستيطاني اليهودي برعاية القوى الاستعمارية الغربية لم ينجح في تثبيت مستقبل إسرائيل كدولة يهودية قائمة على تفوق عرقي دائم، فإن أي سيناريوهات يضعها ترامب وإسرائيل لغزة – فضلًا عن الضفة الغربية والقدس وحتى إسرائيل ذاتها – لن تضمن استمرارية هذا المشروع على المدى البعيد. يدرك الإسرائيليون أنفسهم هذا المأزق، وهو ما يفسر حالة الهلع التي تسود أوساط النخبة السياسية والاقتصادية لديهم، والتي تخشى انهيار الكيان الاستيطاني برمّته، كما حذّر من ذلك رئيس الوزراء السابق إيهود باراك. أما على مستوى المجتمع، فقد غادر كثير من اليهود المستعمرة بالفعل، بينما يفكر كثيرون غيرهم في الهجرة وفقًا لاستطلاعات الرأي الإسرائيلية.

ويبقى السؤال المفتوح: هل ستصل هذه الحقيقة يومًا ما إلى وعي الأنظمة والنخب العربية، وإلى رعاة إسرائيل الغربيين الذين ما زالوا يصرّون على دعم مشروع استعماري استيطاني يتآكل من الداخل؟

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)