بقلم ديفيد هيرست

بات المشهد يبدو غريباً جداً في العالم العربي العربي بعد مرور عقد على سحق ثورات الربيع العربي، وصارت الدول التي سحقت الربيع منشغلة بصنع السلام مع الدول التي دعمته!

السعودية، الممول الأكبر للانقلاب العسكري في مصر عام 2013، أصبحت على خلاف مع القاهرة اليوم، من خلال حرب إعلامية شاملة، بينما قامت الإمارات بإلغاء حظر قناة الجزيرة والمواقع الأخرى التي تمولها قطر، في المقابل، أصبح محتوى الجزيرة أكثر نعومة عند الحديث عن الإمارات، وباتت تركيا تحصل على 10 مليارات دولار من الاستثمارات الإماراتية و5 مليارات دولار من استثمارات السعودية!

لقد انقلبت تونس رأساً على عقب فكل شيء كانت تمثله الدولة الصغيرة قبل عقد من الزمان قد انقلب اليوم

أما الأغرب على الإطلاق، فهو المشهد في تونس، التي لم تكن من قبل عقد فقط بمثابة الشرارة الأولى التي انطلق منها قطار الربيع العربي، بل أيضاً منارة للانتقال السلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، لقد انقلبت تونس رأساً على عقب فكل شيء كانت تمثله الدولة الصغيرة قبل عقد من الزمان قد انقلب اليوم، كان جيشها يتفاخر بعدم تدخله في السياسة والتجارة، أما اليوم فقد أصبح للجيش وزيرين في الحكومة، وزير الصحة ووزير الزراعة الذي يبيح لنفسه مساحات شاسعة من الأراضي، وبذلك بات الجنرالات في تونس يسيرون على خطى العسكر في مصر مثل القوارض حين تتجه نحو حافة الجرف.

قوة بلا حدود وشرعية معدومة!

قبل عقد من اليوم، كان هناك في تونس حكومة ائتلافية وأحزاب سياسية تنازلت عن السلطة بشكل اختياري، وكان هناك دستور يضمن الفصل بين السلطات، وكان لرؤساء الوزراء صلاحيات لا يملكها حتى الرؤساء، وكانت هناك انتخابات منظمة.

أما اليوم، لم يعد هناك إلا رجل واحد يدير تونس، قيس سعيد، فهو رئيس يتمتع بسلطة لا حدود لها مقابل شرعية معدومة، فنسبة الإقبال على انتخابه في يناير 2023 لم تتعدَ 11%، الأمر الذي يعد أشبه بمقاطعة وطنية من قبل أطياف كثيرة منحته النصر الساحق في أكتوبر 2019، كما وُلد من رحم الانقلاب هذا برلمان تونسي ميت، اعترف بسلطة الرئيس المطلقة، دون سيطرة على السلطة التنفيذية التي ينتمي إليها في الأصل منصب الرئيس.

لعل أهم ما يميز الأشخاص الذين يعتقلهم سعيد أنهم ينتمون إلى أطياف سياسية متنوعة، فمجرد الدفاع عن أحد في المحكمة يعد مخاطرة بتعريض نفسك للاعتقال

من الواضح جداً إذن لماذا فشل مشروع سعيد، ففي تونس اليوم هناك نقص في الأساسيات مثل القهوة والسكر والحليب، وهناك تأخيرات متكررة في رواتب القطاع العام، لأن الدولة ببساطة أصبحت مفلسة، بعد أن توقفت المفاوضات بشأن خطة الإنقاذ الحاسمة لصندوق النقد الدولي البالغة 1.9 مليار دولار، ولكن سعيد يرجع سبب الفوضى إلى الفساد، ملقياً اللوم على كل الأشخاص إلا نفسه، ويستند بذلك على ما يسمى “نظرية المؤامرة”.

وتخوض تونس اليوم في دوامة موت، لم تساعدها فيها المعارضة المفككة كثيراً، فالمعارضة ليست قادرة على الاتحاد حتى اليوم، ولم يكن حزب النهضة، أكبر حزب في تونس، مدعوماً من قبل الأحزاب الليبرالية والعلمانية في المظاهرات يوماً، وما زالت جبهة الإنقاذ الوطني والنقابات تشن حملات و”حوارات” وطنية منفصلة، ولا يقربهم من بعض إلا رئيس يستجيب لكل تحدٍ عبر حملة من الاعتقالات.

“مؤامرة القهوة”!

لعل أهم ما يميز الأشخاص الذين يعتقلهم سعيد أنهم ينتمون إلى أطياف سياسية متنوعة، فمجرد الدفاع عن أحد في المحكمة يعد مخاطرة بتعريض نفسك للاعتقال، نشطاء مثل شيماء عيسى أو جوهر بن مبارك تمحورت تهمتهم حول ترتيب لقاء مع السفارة الأمريكية، وآخر اسمه عيسى متهم بنشر معلومات مضللة، فيما آخرون متهمون بالتآمر لإحداث نقص في المواد الغذائية الأساسية المدعومة.

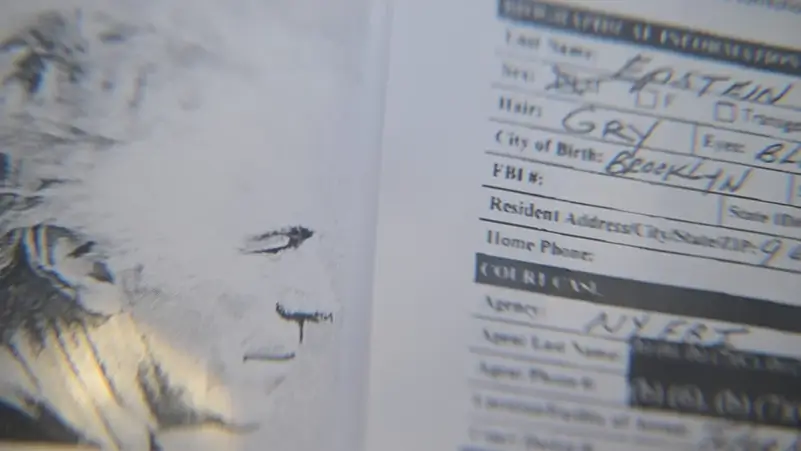

آخر ضحايا الاعتقال السياسي كان الديمقراطي الاجتماعي خيام تركي، الذي اشتهر بالتقريب بين المعارضين ذوي التوجهات العلمانية والإسلامية، وكان يعمل ليل نهار لسد الفجوات بين المعارضين حتى تاريخ اعتقاله في يناير 2023 بتهمة التآمر، فقد تم القبض على كل من جاء إلى منزله لتناول القهوة، ومن هنا جاءت التسمية التي تثير السخرية “مؤامرة القهوة”.

هذه المرة الأولى التي يعتبر فيها التحدث إلى مسؤول أمريكي “مؤامرة” في تونس، فالمعارضون البراغماتيون يرون أنه “على الحركة الاجتماعية إدراك أنها أمام جدار، ومن الضروري إرغام السلطة على الحوار وتوحيد القوى السياسية والنقابية للمطالبة بحوار وطني يفتح الطريق أمام خروج تونس من الأزمة.

كلما تزداد دكتاتورية سعيد تعمقاً، كلما اقتربت خيوط المعارضة المتصدعة، فالاعتدال والتسوية والقدرة على تجسير الانقسامات الاجتماعية والسياسية العميقة، عوامل تسمم رئاسة سعيد بكل تأكيد، ولذلك كان هدفه التالي هو التوجه نحو إفريقيا، القارة التي يعتمد عليها اقتصاد تونس وتاريخها وثقافتها.

عدائية تجاه المهاجرين

في 21 فبراير، وبشكل مستفز، انطلق لسان سعيد بسيل من الانتهاكات اللفظية ضد المهاجرين الأفارقة غير المسجلين في تونس، حيث قال في بيان رسمي أن “هناك خطة إجرامية لتغيير تركيبة المشهد الديمغرافي في تونس وقد حصل بعض الأفراد على مبالغ كبيرة من أجل منح الإقامة للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى”، وأضاف متوجهاً لمجلس الأمن القومي التابع له أن “جحافل المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا ما زالت تتوافد، وهي تجلب معها العنف والجريمة وممارسات أخرى غير مقبولة” على حد تعبيره.

ولم يقتصر الأمر على الاعتداء اللفظي، فقد تم طرد المهاجرين الافارقة بالفعل من منازلهم، كما تعرضوا للاعتداء بالمناجل وإلى ضرب ومضايقات من قبل شرطة سعيد، الأمر الذي يمثل عدائية ممنهجة ضد المهاجرين، تسبب أيضاً في تهديد التونسيين الذين يشكلون جزءاً من موجة اللجوء عبر البحر الأبيض المتوسط.

يتمحور السؤال الأهم في هذه المرحلة حول ما إذا كان يسمح التونسيون لأنفسهم بأن يصبحوا عبيداً من جديد لطاغية يجلس في قصر بمدينة قرطاج!

يعيش أكثر من مليون تونسي في فرنسا،منهم 300 ألف لم يولدوا هناك، ويوجد مثلهم في إيطاليا، فما الحماية التي يمكن أن يتوقعوها من رئيس يصف المهاجرين بأنهم “مؤامرة إجرامية لتغيير التركيبة السكانية” في البلد المضيف؟

لم يجرؤ قيس سعيد حتى الآن على وضع خصمه السياسي الرئيسي، الذي يرمز إلى تونس ما بعد الحقبة الاستبدادية، راشد الغنوشي، خلف القضبان، على الرغم من خضوع السياسي المخضرم البالغ من العمر 82 عاماً إلى حوالي 100 ساعة من الاستجواب، بالإضافة إلى استدعاءات وصلت إلى 9 مرات حول 6 قضايا، فلماذا لم يعتقله سعيد حتى الآن؟ هل يخشى أن يكون اعتقال هذا الرجل خطاً أحمر يؤدي تجاوزه إلى حدوث اضطرابات جماهيرية؟

على الجانب الآخر، هناك فكرة واحدة تهيمن على فكر معارضي سعيد بأطيافهم المختلفة مفادها أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا اجتماعياً.

ما زال هناك أمل

إذا نظرنا للسابق، فيمكن ملاحظة أن الرئيسين التونسيين السابقين بورقيبة وبن علي لم يقوما باستبعاد الخصوم دفعة واحدة، فمن أجل قمع النقابات، جلبوا آخرين إلى جانبهم، ولقمع الإخوان، فتحوا المساحة للنخب الليبرالية العلمانية، وكلاهما استفاد من المقاطعة الدولية لنظام القذافي من الناحية الاقتصادية.

أما سعيد فلم يحصل على شيء من الحظ السياسي أو الاقتصادي، فلم تعد دول الخليج تمول اقتصادها من المنطقة المغاربية، وتحول فرنسا وإيطاليا نحو اليمين المتطرف أبعدها عن الاهتمام بتونس، أما الجيران الأكبر عربياً مثل الجزائر، فهم غير راضين عن تحول الأحداث في تونس، أما روسيا والولايات المتحدة وأوروبا، فقد شغلتهم الحرب الأوكرانية الروسية، ويكتفون بالقيادة الخلفية للمشهد التونسي، على اعتبار أن تونس “بلد صغير جداً ولا يهم”.

وبدلاً من أن تكون تونس منارة للتغيير السلمي الديمقراطي في الشرق الأوسط، أصبحت نقطة جذب لليمين المتطرف، وكأن قيادة سعيد تذهب بتونس نحو حادث سيارة يجعل الديمقراطية في البلاد في مواجهة خطر حقيقي، ويتمحور السؤال الأهم في هذه المرحلة حول ما إذا كان يسمح التونسيون لأنفسهم بأن يصبحوا عبيداً من جديد لطاغية يجلس في قصر بمدينة قرطاج؟! لم نفقد كل شيء بعد، ما زال هناك أمل.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)