بقلم جدعون ليفي

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

تُخط هذه السطور في تل أبيب في يوم الغفران، اليوم الأقدس في التقويم اليهودي.

في هذه المرة، هيمنت الذكرى الخمسين لحرب عام 1973 المعروفة باسم حرب يوم الغفران على هذه المناسبة، كانت هذه الحرب هي الأكثر إيلاماً للإسرائيليين من بين جميع الحروب التي خاضتها دولتهم، و إسرائيل القديمة تبحث الآن عن جوهرها تحت ظل ذلك اليوم.

يتمثل المعنى الديني والتقليدي الأشمل ليوم كيبور (يوم الغفران) والأيام التي تسبقه دوماً في وقت البحث عن الذات، فهو قبل كل شيء الوقت الذي نطلب فيه المغفرة عن الخطايا التي ارتكبناها.

والطقوس الاحتفالية بهذا اليوم مشبعة بالتقاليد، ومن بينها المباركة للآخرين والتمني لهم بعيش سنة جيدة، وهي الطريقة التي يحيّي بها الناس بعضهم البعض في الشارع، بدلاً من قول “شالوم” (السلام) مع اقتراب العيد.

من المفترض أن تكفر إسرائيل عن خطاياها الجماعية في يوم الغفران، وأن يكفر الإسرائيليون اليهود عن خطاياهم الفردية، لكن ذلك لم يحدث على الإطلاق كما يجب في أي عام، بل وفي هذا العام كان أقل من أي وقت مضى.

لم يتبادر إلى ذهن إسرائيل قط طلب المغفرة الأهم التي كان ينبغي لها أن تطلبها: المغفرة من الشعب الفلسطيني، ولم تطلب إسرائيل المغفرة قط عن خطاياها التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين عام 1948، ولا عن الذنوب التي ارتكبتها ضدهم بشكل مستمر منذ عام 1948، ولا حتى عن الخطايا التي ارتكبتها بحقهم خلال العام الماضي، على عكس ما تطالب به الشريعة والتقاليد اليهودية في كل عام.

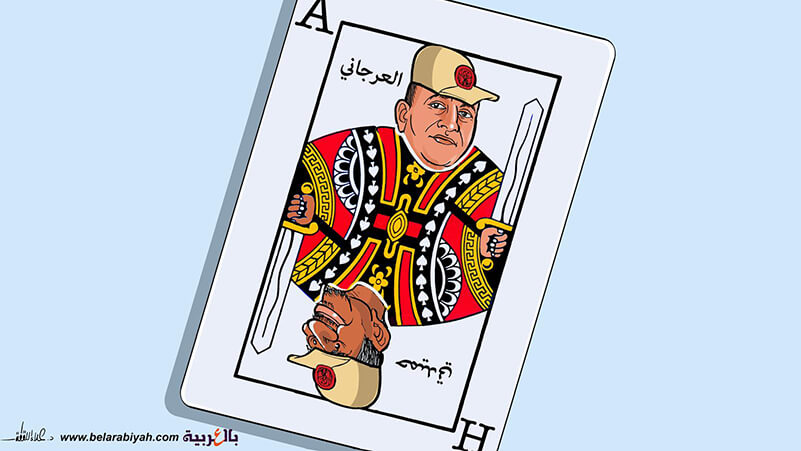

وفوق ذلك، كان العام الماضي عاماً شديد الصعوبة لإسرائيل والفلسطينيين، فهو العام الذي تولت حكم إسرائيل فيه الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً في تاريخها.

بلا خجل

لا يعد هذا العام عاماً يفتقر إلى ما يمكن قوله عن طلب المغفرة من الفلسطينيين، بل هو أيضاً العام الذي فقدت فيه إسرائيل كل الخجل بسبب الجرائم التي ارتكبتها ضدهم.

وهذا العام هو الذي وصف فيه وزراء الحكومة مجرماً يهودياً أدين بإحراق عائلة فلسطينية حية بينما كانوا نياماً في منزلهم بأنه قديس وضحية، وفيه تصاعدت حملة المطالبات بالإفراج عن عميرام بن أوليئيل فجمعت خلال بضعة أيام أكثر من 400 ألف دولار من التمويل لدعم العمل بالنيابة عنه.

هذه هي المغفرة التي يسعى العديد من الإسرائيليين لجلبها إلى رجل أضرم النار عمداً في منزل في منتصف الليل وأدين في محكمة قانونية عام 2023، في حالة نادرة بحد ذاتها في إسرائيل حيث لا يتم تقديم اليهود إلى العدالة مطلقاً، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، على خلفية جرائمهم ضد الفلسطينيين.

لقد تقدم بعض الإسرائيليين خطوة إلى الأمام فأصبحوا يطلبون العفو من القاتل بدلاً من ضحاياه، فهم لا ينكرون أنه قاتل فحسب، بل إن بعضهم يقدس القاتل الذي أعدم فلسطينيين أبرياء بمن فيهم طفل رضيع بسبب فعلته هذه، هذا ما يحدث عندما يُفقد كل الخجل.

يجب أن يشمل الفحص الذاتي الروحي الحقيقي لكل إسرائيلي، كما يتطلب يوم الغفران أو في أي وقت آخر خلال العام، بالضرورة على المحاسبة على التصرفات تجاه الشعب الفلسطيني، وعلى المستوى الوطني، فإن مثل هذه المحاسبة لم تبدأ بعد.

وحتى حين كانت إسرائيل توقع اتفاقيات مثل اتفاقيات أوسلو، قبل 30 عامًا بالضبط، لم يكن هناك أي شك في تحمل المسؤولية أو طلب للغفران: هذه القضايا لم تطرح حتى على الطاولة.

مازال تأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة على نمط ما جرى في مرحلة ما بعد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بعيد المنال تماماً في إسرائيل، بل إنه ليس أكثر من خيال منفصل تمامًا عن الواقع، وليس من الصعب أن نتصور التأثير الإيجابي المحتمل على العلاقات بين إسرائيل والشعب الفلسطيني إذا تحركت إسرائيل لتحمل المسؤولية عن جرائمها.

نظام قاسٍ وتمييزي

بعد أكثر من 100 عام من تأسيس الصهيونية، التي تعني للفلسطينيين 100 عام من السلب والقمع والقتل والدمار والإهانة وسلب الحقوق وتضييع الكرامة، لا يوجد في إسرائيل أي همسة حول فكرة تحمل المسؤولية والسعي للتكفير، ولم يلتزم اليهود بطلب الشريعة اليهودية في يوم الكفارة المقدس عند كتابة هذه السطور.

بل على العكس تماماً، فكما أصبح القاتل بن أوليئيل هو الضحية في نظر المتطرفين في إسرائيل، فإن أغلب الإسرائيليين يعتبرون أنفسهم مجرد ضحايا في سياق علاقاتهم مع ضحاياهم الحقيقيين أي الفلسطينيين.

ومن خلال تقديم أنفسهم كضحايا مزيفين، يمكن للإسرائيليين التعامل مع ماضيهم وإنكاره وقمعه، كما تمكنت قلة من الدول من إنكار ماضيها وحاضرها، إنها أمة من المهاجرين سيطرت على أرض مأهولة منذ مئات السنين، وقمعت سكانها وحرمتهم من أراضيهم وممتلكاتهم وهجرت بعضهم وظلمت الباقين، وسيطرت على الأرض وأقامت دولة قائمة وفق تعريفها على التفوق اليهودي.

وفي هذا العام، فقدت إسرائيل كذلك أي خجل عندما عرّفت الصهيونية بأنها التفوق اليهودي، في الوقت الذي يتم فيه الدفع بإسرائيل إلى الزاوية من قبل حكومة يمينية متطرفة، تخرج حركة احتجاجية مثيرة للإعجاب إلى الشوارع شهرًا بعد شهر للنضال من أجل الديمقراطية.

ورغم ذلك، فإن هذه الاحتجاجات المثيرة للإعجاب تتجاهل مسألة التفوق اليهودي المتأصل في المجتمع، وتطالب فقط بالعودة إلى الوضع السابق، أي الديمقراطية لليهود في الدولة اليهودية التي تسيطر على أرض تعيش فيها دولتان متماثلتان في الحجم.

تعيش واحدة من الدولتين في ظل نظام ديمقراطي معرض للخطر حاليًا، أما الأخرى فتعيش في ظل واحدة من أسوأ الديكتاتوريات العسكرية في العالم، وقليل من الدول في أي مكان تعيش في ظل هذا النظام القاسي والمفترس والتمييزي، لكن كل ذلك يتم تجاهله من طرف حركة الاحتجاج الديمقراطية التي تحظى بإعجاب الجميع تقريبًا.

أمة بأكملها في حالة إنكار

منذ أكثر من 100 عام ونحن نحرم الفلسطينيين من أرضهم ومن ممتلكاتهم وأسلوب حياتهم وثقافتهم وكرامتهم، تغيرت أساليب العمل على مر السنين، لكن النية بقيت ثابتة، وكان الهدف ولا يزال هو محاولة ترتيب صيغة تضمن بقاء أقل عدد ممكن من الفلسطينيين هنا هذا إن سمح لهم بالبقاء من الأساس.

هذا هو المعنى الحقيقي للدولة “اليهودية والديمقراطية”، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتسوية التناقض بين اليهودية والديمقراطية في واقع الدولة ثنائية القومية.

خلال عام 1948، طردت إسرائيل مئات الآلاف من الفلسطينيين، ومن الناحية الفنية فحتى لو فر بعضهم جراء حالة الذعر، لم تُمنح لهم في الحالتين فرصة العودة أبدًا، ثم فرضت إسرائيل الحكم العسكري على من تبقى من الفلسطينيين المقيمين داخل أراضيها، وأطلقت عليهم اسم “عرب إسرائيل”.

لقد أصبحت جرائم الحرب تُرتكب كل ساعة بالتعاون مع ميليشيات المستوطنين المسلحة، والإسرائيليون ينظرون إلى ذلك كله بعين الإنكار والقمع.

و في عام 1966، وبعد أشهر قليلة من انتهاء النظام العسكري داخل إسرائيل، تم استبدال هذا النظام باحتلال عسكري للأراضي الفلسطينية مازال متواصلاً منذ ذلك الحين، حيث يعيش ما يقرب من سبعة ملايين فلسطيني تحت السيطرة الإسرائيلية بطرق مختلفة في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

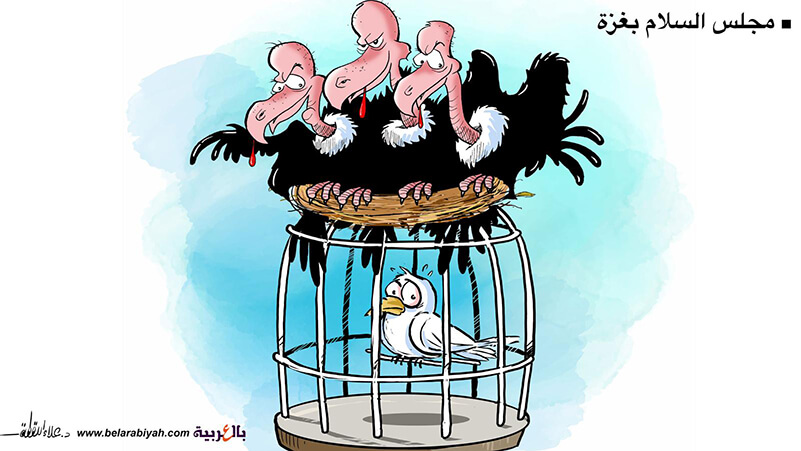

فظروف الحرمان تطال كافة مجالات الحياة لمواطني الدولة الفلسطينيين، والطغيان العسكري مسلط على الرعايا الفلسطينيين عديمي الجنسية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأوضاع السجون التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة جعلته أكبر قفص للبشر في العالم.

الوحشية هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على كل ذلك، ولا توجد طريقة غير عنيفة للحفاظ على مثل هذا الواقع العنيف.

يوظف النظام العسكري العنف القاسي في ممارساته اليومية، وجرائم الحرب تُرتكب كل ساعة بالتعاون مع ميليشيات المستوطنين المسلحة بينما ينظر الإسرائيليون إلى كل ذلك بعين الإنكار والقمع، ويكذبون على أنفسهم للحفاظ على شعورهم بالرضا أو غير المبالاة إلى حد المرض، معظمهم لا يعرفون، ولا يريدون أن يعرفوا الحقيقة، في حين أن جلّ وسائل الإعلام الإسرائيلية تقوم بدورها من خلال عدم إزعاج الإسرائيليين بعرض الصورة الحقيقية للفجور الذي يرفضون رؤيته.

وهكذا وصلنا إلى هذا الوضع الذي تعيش فيه أمة بأكملها في حالة إنكار، وهكذا انتهى بنا الأمر إلى ما نحن فيه الآن، بحيث أنه عندما يقترب يوم الغفران، لا يفكر أحد في طلب المغفرة من أكبر ضحايا إسرائيل.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)