بقلم سمر مقوسي

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

ما المقصود بالبيت في غزة؟

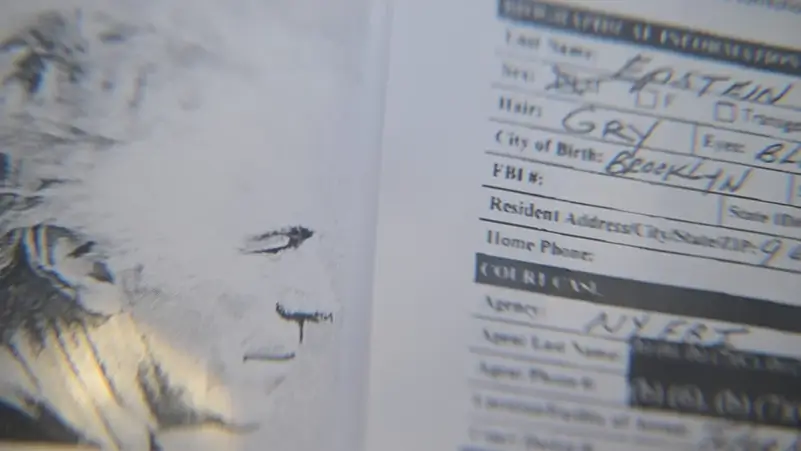

“عندما أقول على سبيل المثال أن إسرائيل استهدفت منزلاً، فما المقصود بالمنزل؟ منزل في أمريكا، في المملكة المتحدة، شخصان، زوجان، طفل، كلب؟ لكن في غزة، المنزل يعني بناءً يعود لأجيال” – رفعت العرعير، 13 أكتوبر 2023.

كحال العديد من الأرواح المشرقة والفريدة من نوعها، رحل رفعت عنا دون أن تتاح له الفرصة لوداعنا لأن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة لا تسمح لأحبائنا بعناق أخير.

إلا أن أكثر من 80% من سكان غزة تمكنوا من أداء وداع واحد ولو قسرياً، أعني وداع منازلهم.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها الفلسطينيون إلى توديع منازلهم ولن تكون الأخيرة مادام الاحتلال الإسرائيلي قائماً واللاجئون الفلسطينيون محرومون من تقرير مصيرهم وحقهم في العودة، ولكن ما هو بالضبط هذا “الوطن” الفلسطيني الذي تحدث عنه رفعت؟

ما كان يشير إليه رفعت على أنه منزل هو غرفة مساحتها 12 متراً مربعاً مبنية من مواد مسبقة الصنع مسقوفة بالزينكو تم منحها للاجئين الفلسطينيين بعد الخيام التي سكنوها عندما تم تهجيرهم قسراً من وطنهم في نكبة 1948 ونكسة 1967.

حصلت كل عائلة لاجئة على غرفة كهذه أقيمت على قطعة أرض مساحتها 100 متر مربع في جميع مخيمات لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط، وقد تُركت المخيمات لتنمو كمساحة وسكان داخل قطعة أرض تعتبر سياسياً مؤقتة، وبشكل أكثر تحديدًا، فإن ما كان يشير إليه رفعت هو المأوى الفلسطيني في مخيم اللاجئين الفلسطينيين.

مهجورة سياسياً

واليوم، يعيش أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في 58 مخيماً فلسطينياً معترفاً به في غزة والضفة الغربية، والأردن، وسوريا، ولبنان.

يعتبر 80% من سكانها قطاع غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة لاجئين، ولا يزال نصفهم يقيمون في المخيمات، وقد تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عام 1949 لخدمة المخيمات واللاجئين الفلسطينيين مع الحفاظ على الوضع المؤقت، بغض النظر عن المدة التي سيضطر فيها هؤلاء اللاجئون إلى البقاء في تلك المخيمات.

وبعكس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تعتني بجميع اللاجئين الآخرين في العالم، فإن الأونروا محرومة من التفويض السياسي للقيام بدور نشط في إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.

وقد تعزز هذا الشلل السياسي من خلال تقليص الأهمية السياسية لـ “حق العودة” الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة كما هو موضح في القرارات السابقة.

إذ يؤكد النص الأصلي للمادة 11 في القرار 194 (د-3) المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 1948 على أن الجمعية العامة: ” تقرر أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، وفي زمن ممكن عملياً، ويجب دفع التعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن الخسارة أو الضرر الذي لحق بالممتلكات التي ينبغي بموجب مبادئ القانون الدولي أو العدالة أن تعوضها الحكومات أو السلطات المسؤولة”.

وبغض النظر عن الصياغة الإشكالية والمتناقضة للمادة 11 التي يتم فيها تصوير اللاجئين الفلسطينيين على أنهم رافضون للتعايش السلمي بينما يتم الاعتراف في الوقت نفسه بـ “خسارة” و”ضرر” لحقا بالممتلكات الفلسطينية، فإن الصياغة التنفيذية القانونية للمادة قد تغيرت باستمرار.

تفتتح فقرات نصوص قرارات الأمم المتحدة بفعل يعبر عن الإجراء الذي تتفق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتخاذه، والفعل الأصلي المعتمد لـ “حق العودة” كان “يقرر”، ثم تحولت كلمة “يقرر” إلى “يعترف” ثم إلى “يأخذ في الاعتبار” ومن ثم إلى “يؤيد”، مما أدى فعلياً إلى تقليص مسؤولية المجتمع الدولي تجاه التهجير الفلسطيني والتحلل منه.

يعني ذلك التخلي سياسياً عن اللاجئين الفلسطينيين وتركهم ” ينحتون في الصخر”، كما يقول المثل العربي الذي يشير إلى بذل جهد كبير للقيام بالمستحيل، داخل مخيماتهم كما ذكر لي أحد قادة المخيمات في عام 2014، لقد نحت لاجئو فلسطين الإسمنت في رحلتهم لــ “النحت في الصخر”.

تهديد أمني

تم تصميم مخيمات اللاجئين لتحقيق أغراض يمكن أن تتمثل في عزلهم عن التضامن المجتمعي من خلال حبسهم داخل حدود المخيمات في المناطق الريفية الفقيرة لإثرائها وتنميتها أو لتهدئة الأزمة الراهنة من خلال إعادة التوطين والتكامل الاقتصادي.

وفي كل هذه الأمثلة، فإن أولئك الذين يتم إرسالهم إلى المخيمات ينشئون وكالتهم الخاصة ويقاومون الأهداف السيادية الشريرة، مستخدمين أي وسيلة توفرها لهم المخيمات، وفي الحالة الفلسطينية، فإن الأمر يتعلق بصناعة الفضاء الخاص بهم، حيث أدرك اللاجئون الفلسطينيون في وقت مبكر إطالة أمد بقائهم الحتمي داخل المخيمات، وأن مصيرهم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمخيم باعتباره مساحة للجوء ومساحة للكفاح المسلح لتقرير المصير.

وفي ظل التخلي الدولي عن طموح العودة الفلسطينية وحقهم في تقرير المصير، لجأ اللاجئون الفلسطينيون إلى مخيماتهم وملاجئهم للتعويض عما فاتهم، لقد عملوا بجد لامتلاك الوسائل التي تمكنهم من بناء مساحة وسبل عيش داخل مساحة محصورة وتحت السيطرة.

تمثل الغرض من إقامة المخيمات الفلسطينية في أن تصبح متكاملة اقتصادياً ومكانياً بدلاً من أن تكون مواقع للمقاومة الفلسطينية، ونتيجة لذلك، أصبح المخيم يشكل “تهديداً أمنياً” للحكومات المضيفة لهم.

فبالنسبة للحكومات المضيفة والمجتمع الدولي، تم تصميم هذه المخيمات بتخطيط مكاني من شأنه أن يسمح بالنمو الخاضع للرقابة مع استخدام الوسائل المكانية لتقليص حجم الأزمة السياسية.

وإلى حد كبير، فإن حرب الإبادة الجماعية في غزة تمثل حرباً على مخيمات اللاجئين في غزة، ويعود جزء كبير من ذلك إلى أن نصف سكان غزة يعيشون في المخيمات فيما يعيش عدد أكبر بكثير منهم في امتداداتها.

يلتزم تصميم المخيم بالقواعد والمعايير التي وافقت عليها الأمم المتحدة والحكومات المضيفة والتي تضمن نمو المخيمات ضمن مساحات متشابكة من سبل العيش الخاضعة للرقابة، مما يسمح للحكومة المضيفة بمراقبة المكان بسهولة وكذلك اقتحامه بسرعة لقمع أي نشاط سياسي مثل مظاهرات التضامن البسيطة.

وكما أعلن ميشيل فوكو: ” إن المنطقة التي تخضع لسيطرة جيدة من حيث طاعتها للسيادة هي منطقة ذات تخطيط مكاني جيد”.

إن حرب الإبادة الجماعية في غزة هي إلى حد كبير حرب على مخيمات اللاجئين في غزة ويعود هذا في جزء كبير منه إلى أن نصف سكان غزة يعيشون في المخيمات، ويعيش عدد أكبر بكثير منهم في امتدادات تلك المخيمات.

لقد كانت المخيمات تاريخياً مواقع للمقاومة النشطة في مواجهة العدوان، ومعاقل تعبر عن رفض اللاجئين التنازل عن حقوقهم في تقرير المصير، وبعد أكثر من 75 عاماً من النزوح المطول داخل حدود مكانية محصورة، قام لاجئو فلسطين ببناء مخيماتهم بكثافة عمرانية تفوق تلك القائمة في مانهاتن.

وقد مكّن ذلك اللاجئين من تحويل هذه المخيمات إلى مواقع مقاومة مكانية مبتكرة باستخدام العناصر المكانية مثل الأنفاق أو الممرات المرتفعة كآليات استراتيجية للهجوم المضاد لتجنب الحركة على الأرض، والتي تكون أكثر عرضة للخطر عندما تقتصر المعركة على المخيم.

وجراء ذلك، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي ببناء نماذج من المعسكرات والبلدات العربية لتدريب جنوده على طرق الهجوم المبتكر بهذه المساحة والكثافة.

مكان للحياة والموت

بالنسبة للاجئي فلسطين، فإن مخيماتهم هي مساحات وأماكن ووسائل لمقاومة الاحتلال والقمع العنيف ومقاومة استبعادهم من القوى العاملة المهنية (كما هو الحال في لبنان)، ومقاومة تهميشهم الاجتماعي والاقتصادي (كما هو الحال في الأردن وسوريا)، ومقاومة إخضاع حركتهم للرقابة والحظر (كما هو الحال في الأراضي الفلسطينية المحتلة).

وفيما نمت كثافة المخيمات الفلسطينية وقوتها، فقد تبنت الحكومات المضيفة ممارسات مكانية مختلفة لإعادة ممارسة السيطرة والحصر، فعلى سبيل المثال، تبنى الأردن النمط المكاني لإعادة تنظيم المخيم الفلسطيني من خلال توسيع شوارعه التي تمتد في وسطه وبالتالي تقسيمه إلى أجزاء.

وفي لبنان والأراضي المحتلة، أصبح المخيم بمثابة مكان للاحتجاز تحيطه جدران إسمنتية وبوابات معدنية للتحكم في الحركة، وفي بعض الحالات، تم تبني التدمير الكامل للمخيم، كما في حالة مخيم تل الزعتر ومخيم جسر الباشا ومخيم نهر البارد ومخيم جنين واليوم جميع مخيمات غزة.

إذًا “ما هو الوطن” في المخيم الفلسطيني؟ إنه مكان الملجأ ومكان التحمل ومكان العيش ومكان السعادة والبؤس ومكان الثبات والصمود ومكان مزدحم بالذكريات والتطلعات ومكان للحظات والمحادثات ومكان للنضال والمقاومة الجماعية ومكان لإيواء جارك عندما لا يكون لديه مكان ومكان الحياة والموت.

والأهم من ذلك كله، أن المنزل في المخيم الفلسطيني هو مكان للبقاء فيه حتى تحقيق العودة المشروعة والعادلة.

وكما قال الجراح البريطاني الفلسطيني البارز والناشط في المجال الإنساني غسان أبو ستة: ” إحدى الأمور التي أعتقد أنها فاجأتني حقًا بشأن هذه الحرب هو أن الإذلال الناتج عن التحول إلى لاجئ، ذلك التدهور الذي يحدث للروح عند التحول إلى لاجئ، كان شديدًا وكان جزءاً من تشكيل الهوية الفلسطينية الحديثة، إن مصير الفلسطينيين كلاجئين أسوأ من الموت، ولهذا السبب لا يزال مخيم جباليا مليئاً بالناس”.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)