بقلم جوين دانيال

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

“نخزن أحزاننا في الجرار، لئلا يراها الجنود ويحتفلوا بالحصار”، محمود درويش، من كتاب أثر الفراشة

تتأثر الصدمة والحزن بشدة بالطريقة التي يستجيب بها المجتمع الأكبر لها، حيث يؤدي الإنكار أو الانفصال أو إلقاء اللوم على الضحية إلى تفاقم الصدمة وزيادة مشاعر العزلة، وبالمثل، فإن العجز والافتقار إلى القدرة على التصرف والإسكات يظل أمراً أساسياً، وكذلك مسألة ما إذا كان الضحايا سيحققون العدالة وما إذا كان الجناة سيخضعون للمحاسبة.

وفي خضم المعاناة الشديدة والمتسارعة التي يتحملها الفلسطينيون في غزة، فإن كل هذه العوامل تبقى حاسمة بالنسبة لآفاق التعافي، كما أنها ذات صلة بما يقرب من 20 ألف فلسطيني يعيشون في المملكة المتحدة، والعديد منهم لديهم عائلات في غزة، لقد عانوا أو يتوقعون أن يتكبدوا في أي لحظة خسارة لا تطاق مع مقتل ما يصل إلى 40 أو 50 أو أكثر من أفراد أسرهم الممتدة، بما في ذلك الأطفال والرضع.

يمكن أن يؤدي التعرض إلى هذا المقدار من الفظائع من مكان آمن دفعة واحدة إلى الشعور بالعجز الشديد والذنب والخجل من كونك آمناً ودافئاً ومحمياً وشبعاً، ويشمل العجز هنا عدم القدرة على القيام بأكثر من الاتصال الهاتفي، وإذا كنت محظوظاً، فإنك تتلقى الرد الذي لا يبعث على الاطمئنان على الإطلاق: “نحن على قيد الحياة، في الوقت الحالي”.

إن عدم تلقي أسوأ الأخبار حالياً يعني الخوف من اللحظة القادمة التي سينذر فيها جرس الهاتف بكارثة، وهنا يكاد الحداد على أفراد الأسرة المتوفين أو المفقودين يصبح مستحيلاً عندما تكون في حالة من اليقظة المفرطة بشأن مصير أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة، إن معرفة الحرمان الشديد الذي يعانون منه من خلال التشرد وتسارع مستويات المجاعة والمرض يخلق مستوى آخر من المعاناة، كما هو الحال مع محاولة جلب أفراد الأسرة إلى المملكة المتحدة، في مواجهة اللامبالاة والعرقلة من وزارة الداخلية.

صدمة جماعية واسعة

بالنسبة لمن قُتل أفراد من عائلاتهم، هل من الممكن حتى قياس مستوى الثكل الخاص مقابل هذه الصدمة الجماعية الهائلة؟ يشعر كل فلسطيني في كثير من الأحيان بأنه ملزم بالتحدث نيابة عن جميع الضحايا، فقد قال الصحفي الفلسطيني أحمد الناعوق عن استشهاد 21 فرداً من عائلته في غزة في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر: “ما حدث لعائلتي هو ما حدث لأكثر من 1200 عائلة أخرى”.

هنا لا يعد العيش في بلد آمن بينما تترامى العواطف في وطن يتعرض لهجوم الإبادة الجماعية والدمار الكارثي تجربة خاصة بالفلسطينيين وحدهم، فذات الأمر ينطبق على الأوكرانيين الذين تستضيفهم المملكة المتحدة والذين يتعين عليهم أن يشهدوا بلا حول ولا قوة بينما يتم تدمير مدنهم بسبب القصف الروسي ومقتل أحبائهم.

غير أن هناك طبقات من الألم بالنسبة للفلسطينيين تتجاوز بكثير هذه التجارب المشتركة، فقد وصف الناعوق وآخرون كيف أنه كلما تحدثوا عن خسائرهم، طُلب منهم إدانة مجازر حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، كما لو كان ذلك “الاختبار الحقيقي لمعرفة ما إذا كان الفلسطينيون يستحقون العيش والحزن”.

كما أنه يتم تكثيف معاناة الفلسطيني بشكل فريد من خلال التجريد من الإنسانية والعنصرية ومظاهر ما هو في الواقع تسلسل هرمي للمعاناة.

لقد تم طرح السؤال عن إدانة حماس بشكل صادم في برنامج “نيوزنايت” الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على حسام زملط، السفير الفلسطيني في لندن، مباشرة بعد وفاة عائلته في غزة، وكما جادلت المؤلفة جوديث بتلر في كتابها “أطر الحرب”، فإن فكرة “الحزن” التي تعتبر الحياة تستحق الحزن متأصلة بعمق في هياكل وممارسات السلطة العنصرية والإقصائية.

تجريم الحزن

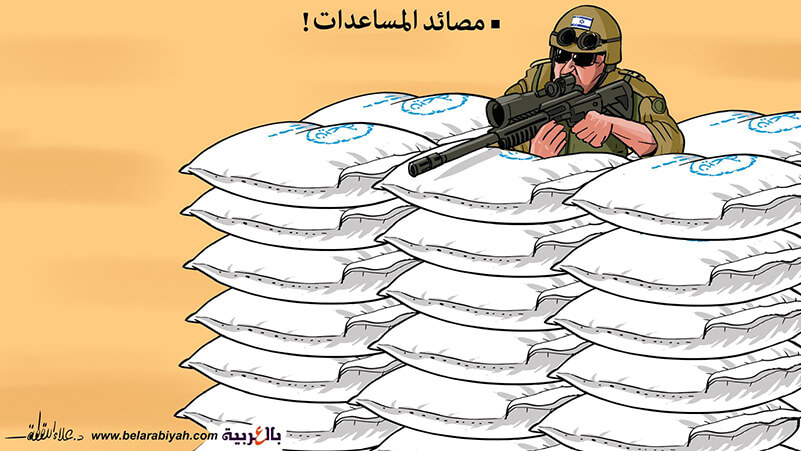

على مدى الأشهر الستة الماضية، انطلق العنان لسيل من المعاناة على سكان غزة، بعد 16 عاماً من الحصار والتراجع المتعمد للتنمية والقصف الدموي المتقطع.

وتنتشر في قلوب وأرواح جميع الشهود القصص عن أفراد الأسرة الحزينة، والعاملون في مجال الرعاية الصحية الذين دمرهم ألم وصدمة زملائهم في غزة، وأعضاء حركة التضامن أو المواطنين العاديين الذين ليس لديهم علاقة وثيقة بغزة، ولكنهم مصدومون ومصابون بما حدث ومما يشهدونه، في الواقع، إن رد الفعل الحزين هذا هو جزء من الأخلاق والإنسانية المشتركة.

تختلط رموز الحداد الجماعي مع رموز الاحتجاج، وتشهد الأعلام والملصقات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمقاطعة والوقفات الاحتجاجية والمسيرات على كليهما، ورغم ذلك، فإن الطبقات الحاكمة لدينا تحاول أن تصور كل هذه الأساليب من التعبير باعتبارها غير مدفوعة بالحزن أو الاحتجاج الأخلاقي، ولكن كتهديدات للنظام الاجتماعي، أو هجمات على هويات الآخرين، أو تفاقم متعمد لـ “الانقسامات المجتمعية”.

إن إسكات الحزن والاحتجاج وتجريمهما في كثير من الأحيان يؤدي حتماً إلى المزيد من الضيق والإهانة، كما هو الحال عندما نرى الساسة الأساسيين في المملكة المتحدة والكثير من وسائل الإعلام يدعمون المعتدين بشكل صارخ، وكان على أولئك الذين قُتلت عائلاتهم في الأيام التي تلت 7 تشرين الأول/أكتوبر مباشرة أن يحزنوا بينما أضاءت المباني الحكومية بألوان العلم الإسرائيلي.

لقد كشفت الأشهر الستة الماضية عن درجة العنصرية المعادية للفلسطينيين في خطاب حكومة المملكة المتحدة، بما في ذلك التشهير الفظ الذي قامت به وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان لمظاهرات غزة ووصفها لها بأنها “مسيرات كراهية” و”تلوث شوارعنا”.

أما خليفتها جيمس كليفرلي، فقد قال أن المتظاهرين “أوضحوا وجهة نظرك”، مضيفاً: “السؤال الذي أطرحه على نفسي هو: ما الذي تأمل هذه الاحتجاجات تحقيقه حقًا؟”.

وكما هو الحال في جميع الخطابات الحكومية، يتم تنظيم الاحتجاجات على أنها متعمدة ومتسامحة وليس على أنها تتسم بالجدية المطلقة للهدف.

لحظة الشافية

وقد تجلت الرغبة في جعل فلسطين استثناءً في احترام القانون الدولي في ردود فعل الحكومة على حكم محكمة العدل الدولية بشأن معقولية اتهام جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

من الصعب المبالغة في تقدير الأثر الذي تخلفه العاطفي على الفلسطينيين وحلفائهم رؤية المحامين في جنوب أفريقيا وهم يقدمون الأدلة إلى المحكمة حول التأثير المدمر للاعتداءات الإسرائيلية القاتلة على شعب غزة، لقد تم نقل حقيقة التجربة الفلسطينية إلى العالم، ومحاسبة الفاعل إسرائيل، لقد كانت لحظة تطهيرية تم فيها تسليط الضوء على قصة حية ومعروفة، ولكنها صامتة ونقلها إلى العالم.

لكن رد حكومة المملكة المتحدة المتمثل برفض حكم محكمة العدل الدولية، بدعوى “أنه ليس تفسير الحكومة” وأن “رمي اتهامات الإبادة الجماعية عبر القاعة فيما يتعلق بأنشطة إسرائيل هو أمر مهين للغاية ومن وجهة نظري خاطئ تمامًا”.

لا يمكن للمعنى الكامن وراء هذا البيان الذي أدلى به وزير الخارجية والكومنولث والتنمية أندرو ميتشل أن يكون أكثر وضوحاً، وإذا كان ذلك يزعج إسرائيل أو مؤيديها، فإن الدال وهو كلمة الإبادة الجماعية وليس المدلول وهو الفعل نفسه هو ما ينبغي إدانته.

قارن هذا الاهتمام بمشاعر جرح مؤيدي إسرائيل بسبب المراقبة المفرطة لإساءة خطاب وأفعال الفلسطينيين ومؤيديهم، ويتجلى هذا التدقيق المفرط في إدانة اللافتات أو الشعارات في المظاهرات، والمطالبات بإزالة الأعلام، والاتهامات بمعاداة السامية التي تصاحب في كثير من الأحيان الانتقادات الموجهة لإسرائيل.

يشاهد مواطنو المملكة المتحدة على شاشات تلفزيونهم جثث سكان غزة المقتولة والمشوهة والمحطمة والبائسة ومن بينها جثث أكثر من 13000 طفل، ومع ذلك يتلقون رسالة مفادها أن الدعوة إلى وقف ذلك هي بطريقة ما “أحادية الجانب” أو “حزبية” وهي ليست كذلك بقدر ما هي منبعثة من الرسالة العالمية عن قدسية الحياة، وعلى النقيض من ذلك، لم يقدم أي وزير في الحكومة حتى الآن إدانة علنية لكلام السياسيين الإسرائيليين عن الإبادة الجماعية

هناك أمثلة لا تعد ولا تحصى على القيود المفروضة على الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين، بدءاً من إجبار ورش صنع الطائرات الورقية على وقف إنتاجها إلى فعاليات جمع التبرعات للأطباء أو المحاضرات في المؤسسات الثقافية التي يضطر القائمون عليها إلى تغيير مواقعها بسبب “مخاوف أمنية” أو مخاوف مبالغ فيها بشأن “الجريمة”.

وبالتالي فإن المشاعر المصاحبة حتماً للخسارة والمعاناة التي لا تطاق تخضع لما يمكن أن نسميه فقط “مراقبة العواطف”، مما يعني أن التعبيرات العامة عن الألم يتم تصويرها على أنها تخريبية ومعادية للصالح العام، وهذا له آثار ضارة على المنظمات واستعدادها للتسامح مع أولئك الذين يتحدثون علناً عن المذبحة في غزة.

ويصف الأصدقاء والزملاء من فلسطين ودول عربية أخرى تأثير هذا الجو عليهم وكيف أنه يتركهم في حالة تأهب دائم للاستعارات العنصرية أو الاستشراقية، وفجأة، أصبح المعلمون في دورات تدريس مناهضة العنصرية وإنهاء الاستعمار شديدي الحساسية تجاه مسألة الصهيونية.

ويواجه الزملاء أوامر قضائية في أماكن عملهم بعدم مناقشة الهجوم على غزة عادة ما يكون الأساس لذلك هو أن هذه المناقشات “مثيرة للخلاف للغاية”.

التجريد من الإنسانية

ويكشف البحث في التغطية الإعلامية الطريقة التي يمكن بها للغة أن تقلل من فداحة الجرائم المرتكبة ضد سكان غزة، وفي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، استخدم الصحفيون خلال في الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و4 تشرين الثاني/نوفمبر كلمات مثل “القتل الجماعي” و”القتل الوحشي” و”القتل بلا رحمة” 52 مرة للإشارة إلى مقتل إسرائيليين، دون أن يتم استخدامها مطلقاً فيما يتعلق بالوفيات الفلسطينية.

ويتم استخدام أفعال المبني للمجهول في الإشارة إلى الأعمال الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بغزة، من قبيل هناك كارثة إنسانية “جارية” أو “في طور التفاقم”، لكن يبدو أنه لا أحد يرتكبها فعلياً.

وفي هذا السياق من التجريد من الإنسانية، تتعاظم أصداء التعبيرات الاستعمارية عن العنصرية وعن “الآخر”، حيث جرى عبر التاريخ تصنيف الإهانة الأخلاقية والاحتجاج الذي يهدد مصالح السلطة على أنه خطير وتم التعامل معه دوماً بطريقة قمعية.

وفي مواجهة هذا التفاوت في السلطة، من السهل الاستسلام لمشاعر العجز والإرهاق واليأس، حيث يتضاعف الحزن بسبب الظلم، ويتجسد الظلم في رفض وزارة الداخلية السماح للفلسطينيين بالحصول على تأشيرات على النمط الأوكراني، الأمر الذي دفع الكثير من اليائسين من إنقاذ أسرهم إلى إطلاق نداءات للتمويل الجماعي.

وعلى الرغم من أن هذا يثير معضلات مؤلمة، مثل تسهيل النزوح، فإن معظم الأشخاص الذين يتعرض بقاء أسرهم للخطر يشعرون أنه ليس لديهم خيار آخر.

وتتضمن هذه المبادرات السيطرة على الأمور وبالتالي الشعور ببعض القدرة على التصرف عندما تفشل الحكومات فشلاً ذريعاً كما قدمت دليلاً على موجة الدعم الكبيرة في المجتمع المدني.

ومع استمرار تصاعد الفظائع، فإن روح الصمود الفلسطيني تنشط المؤيدين، وفي المقابل، يتشجع الفلسطينيون من مظاهر التضامن.

لقد كتب بانكاج ميشرا أن التدفق العالمي للغضب، والذي يتجلى من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية والمقاطعة، قد “لا يقنع أحداً في التيار السياسي الغربي المتشدد”، لكنه قد “يخفف في الوقت الحالي من شعور الفلسطينيين بالوحدة المطلقة”.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)