بقلم أسامة مقدسي

ترجمة وتحرير مريم الحمد

لقد نشأت الدول العربية في مرحلة ما بعد الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى لخدمة مصالح الإمبرياليين الغربيين وليس مصالح السكان الأصليين في المنطقة.

في عام 1918، ومع تبلور الهيمنة البريطانية على الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الدولة العثمانية، اعترف مسؤول في مكتب الهند البريطاني بأن “الشعارات القديمة قد عفا عليها الزمن، والسؤال هو كيف يمكننا تأمين ما هو ضروري في ظل الشعارات الجديدة، ما الذي يمكن القيام به؟ وهناك حاجة إلى قدر معين من إعادة التوجيه، ربما يتعين على الواجهة العربية أن تكون أكثر صلابة مما كنا نتصوره”.

مع مؤتمر باريس للسلام عام 1919، أدرك الإمبرياليون البريطانيون أنهم دخلوا ما أسموه عصر “تقرير المصير” من الناحية الظاهرية، ولذلك يحتاجون إلى إخفاء هيمنتهم وحكمهم خلف واجهة سلطة محلية تابعة لهم.

بناء على ذلك، فقد انغمس بعض هؤلاء الامبرياليين، مثل تي إي لورانس، في غروره غارقاً في أكذوبة أنهم يساعدون العرب، ولكن الحقيقة أن السيد الحقيقي الوحيد كان الإمبراطورية البريطانية.

لقد سعى هؤلاء الإمبرياليون إلى الاستمرار في الهيمنة على الشرق الأوسط، في حين زعموا بأنهم يمتثلون بإخلاص لعصر الحرية الجديد الذي يزعم أنه قد بزغ فجره في الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الدولة العثمانية.

كان شعار “واجهة أنظمة عربية” عبارة عن تعديل لحيلة بريطانية قديمة تُعرف باسم “الحكم غير المباشر”، والتي استخدمت في إفريقيا إبان الاستعمار، وأصبحت الآن متناغمة مع تحييد أي ممارسة تحررية لـ “تقرير المصير”.

حكم غير مباشر

لقد ساعد البريطانيون العرب في الإطاحة بالعثمانيين، فقد دعموا الثورة العربية التي قادها الشريف حسين أمير مكة الهاشمي عام 1916، ورغم خدمة الهاشميين للعثمانيين، إلا أنهم انضموا إلى البريطانيين خلال الحرب العالمية الأولى.

وعد البريطانيون الشريف حسين بمملكة عربية مستقلة في جميع أنحاء الشرق العربي تشمل فلسطين، لكن لم يكن لديهم أي نية لمنحه أي سيادة من هذا القبيل على هذه المساحة الشاسعة، فقد احتاجوه لتقويض الوحدة العثمانية أو ما كان قد تبقى منها في تلك المرحلة.

إن معاهدة كامب ديفيد و”عملية السلام” في أوسلو وما يسمى “اتفاقيات أبراهام” تعكس الاستسلام لهذه الإملاءات تحت ستار “الاعتدال” و”التعايش”، ومع تسوية العرب، تتوسع إسرائيل!

إن أغلب الناس في العالم العربي اليوم يدركون أن البريطانيين والفرنسيين اتفقوا في وقت واحد على تقسيم الأقاليم العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية فيما بينهم، فقد كانت اتفاقية سايكس بيكو السرية لعام 1916 تتناقض بشكل مباشر مع الوعود البريطانية للعرب.

في عام 1917، زادت الحكومة البريطانية الطين بلة، حيث منحت الحركة الصهيونية الأوروبية في إنجلترا وعد بلفور، والذي ألزم الحكومة البريطانية بدعم إنشاء “وطن قومي للشعب اليهودي” في فلسطين، والذي تمت صياغته بشكل غامض.

لقد دعم وعد بلفور المشروع القومي اليهودي والاستعماري الأوروبي في فلسطين، حيث كان اليهود في ذلك الوقت أقلية صغيرة من السكان، لكنه حرم الغالبية العظمى من سكان فلسطين من الحقوق الوطنية، العرب، الذين أشار إليهم إعلان بلفور باستخفاف على أنهم “مجتمعات غير يهودية”!

شروط استعمارية

من أجل تهدئة المخاوف العربية في أعقاب الكشف عن اتفاقية سايكس بيكو والإعلان عن وعد بلفور، قررت الحكومتان البريطانية والفرنسية الإعلان علناً عن طموحاتهما وأهدافهما في الشرق الأوسط، فأعلنا في نوفمبر عام 1918 ما يلي:

- “إن الهدف الذي تهدف إليه فرنسا وبريطانيا العظمى في مواصلة الحرب التي أطلقها طموح ألمانيا في الشرق هو التحرر الكامل والنهائي للشعوب التي اضطهدها الأتراك لفترة طويلة وإنشاء حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من المبادرة والاختيار الحر للسكان الأصليين”.

- “من أجل تنفيذ هذه النوايا، تتعاون فرنسا وبريطانيا العظمى في تشجيع ومساعدة إنشاء حكومات وإدارات محلية في سوريا وبلاد ما بين النهرين، التي حررها الحلفاء الآن، وفي المناطق التي يشاركون في تحريرها، والاعتراف بها بمجرد إنشائها”.

- “وبعيداً عن رغبتهم في فرض أي مؤسسات معينة على سكان هذه المناطق، فإنهم معنيون فقط بضمان الأداء المنتظم للحكومات والإدارات التي يختارها السكان أنفسهم بحرية، من خلال دعمهم ومساعدتهم الكافية”.

- “ضمان عدالة محايدة ومتساوية للجميع وتسهيل التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال إلهام وتشجيع المبادرات المحلية وتشجيع نشر التعليم ووضع حد للخلافات التي استغلتها السياسة التركية لفترة طويلة، هذه هي السياسة التي تتمسك بها الحكومتان المتحالفتان في الأراضي المحررة”.

من خلال هذه الدعاية المعروفة باسم الإعلان الأنجلو-فرنسي، فقد توضحت حاجة فرنسا وبريطانيا إلى واجهة عربية أكثر ديمومة جوهرها وجود حاكم محلي غير منتخب يتعين عليه عدة أمور:

- قبول الخضوع للإملاءات الإمبريالية البريطانية

- قبول ارتباط ثرواتهم وسلالاتهم الشخصية بالتبعية للإمبراطورية البريطانية

- قبول أو على الأقل عدم تحدي الهيمنة البريطانية الشاملة في المنطقة بالقوة، بما في ذلك الإذعان للدعم البريطاني للاستعمار الصهيوني لفلسطين، بغض النظر عن مدى عدم شعبية هذا الاستعمار وعدم عدالته.

- قبول فكرة أن عليهم إما تهدئة شعبهم بمطالبتهم بالقيام بشيء ما لتحرير فلسطين، أو، إذا فشلوا في ذلك، قمع هؤلاء الأشخاص.

كما أظهر العديد من المؤرخين، فإن الأسرة الهاشمية كانت مناسبة لهذا المشروع، حيث تم تنصيب ابني الشريف حسين كحكام تابعين في العراق، فيصل، بعد أن طردته فرنسا الاستعمارية من سوريا عام 1920، وعبد الله في شرق الأردن.

على حد تعبير الكاتب العربي الأمريكي اللبناني أمين الريحاني في كتابه عن الملك الهاشمي فيصل ملك العراق، فإن الحاكم المحلي كان لا بد أن يكون أكثر من مجرد دمية في يد الاستعمار، ولكن أقل من حاكم مستقل بالفعل.

لقد كانت تلك نسخة العشرينيات من الأنظمة العربية واجهة الاستعمار، وكان النموذج المناقض لذلك هو تركيا بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، حيث نجحت حركته الكمالية في تركيا، رغم عللها من قمعها المنهجي للأقليات و”التبادل السكاني” القاسي مع اليونان وأصوليتها القومية العلمانية، في مقاومة التقسيم الإمبريالي للأناضول، وبذلك أصبحت تركيا أكثر سيادة من أي دولة عربية.

مثل الاستعمار، ليست هذه الأنظمة أبدية، فنظراً لحجم القمع الذي تمارسه هذه الأنظمة اليوم للبقاء، ومدى الكراهية الشعبية للاستعمار الإسرائيلي في المنطقة خاصة بعد إبادة غزة، فإن إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الأنظمة في خدمة مصالح الهيمنة الإمبريالية؟

بعد نكبة عام 1948، ثار الضباط العرب ضد التبعية المباشرة وغير المباشرة للهيمنة الأجنبية، وجاءت المقاومة على شكل جمال عبد الناصر وحركة الضباط الأحرار في مصر، الذين قادوا ثورة ضد ملك مصر المدعوم من بريطانيا في عام 1952، وعلى نحو مماثل، أطاحت الثورة العراقية عام 1958 بالنظام الملكي الهاشمي هناك.

وفي العقود التي تلت عام 1967، حلت الولايات المتحدة محل البريطانيين باعتبارها القوة الأجنبية الكبرى في الشرق الأوسط، وعملت على إعادة بناء الأنظمة العربية التي تمثل الهيمنة الغربية في المنطقة.

أنظمة عربية تابعة للهيمنة الغربية

نحن نعيش اليوم في الحقبة الثانية للأنظمة العربية التي تشكل واجهة للهيمنة الغربية في المنطقة، فلا تزال الهندسة المعمارية الأصلية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية قائمة، لكنها تخدم الآن الهيمنة الإمبراطورية الأمريكية، وقد تم تعزيز الشروط التقييدية التي وضعها البريطانيون في عشرينيات القرن الماضي من خلال إعادة تدوير أموال النفط على نطاق واسع إلى الغرب.

مثل الملك فيصل ملك العراق، يتمتع الحكام المحليون المعاصرون بهامش مناورة مفتوح لهم، فبوسعهم، بل ويُسمَح لهم، بملاحقة مصالحهم الخاصة وصياغة دبلوماسيتهم المميزة وبلورة هوياتهم الوطنية وهوياتهم الخاصة، ما داموا في نهاية المطاف مذعنين لضرورات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفي مواجهة المشاعر الشعبية العربية غالباً، كما هي الحال في فلسطين.

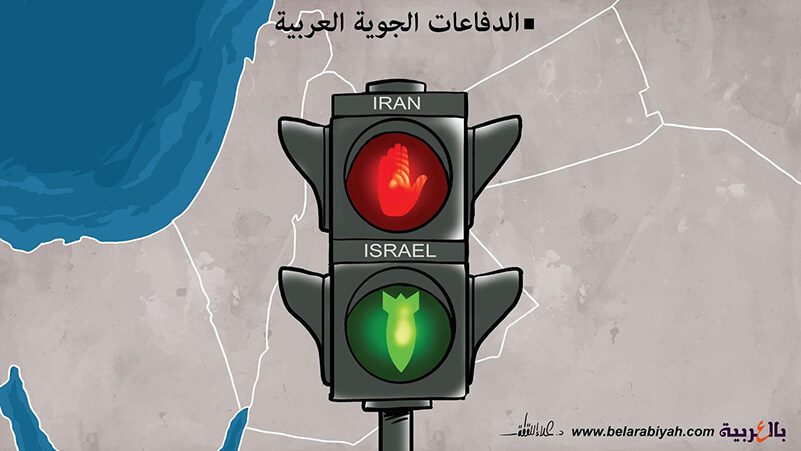

بغض النظر عن دورهم المحدد، فإن هؤلاء الحكام يُنزلون إلى مرتبة المتفرجين أو المتواطئين مع القوى الخارجية التي تحتقر المسلمين والعرب، فقد جعلت الإملاءات الأمريكية من إسرائيل التوسعية مركزاً للهندسة الأمريكية للهيمنة على الشرق الأوسط.

إن معاهدة كامب ديفيد و”عملية السلام” في أوسلو وما يسمى “اتفاقيات أبراهام” تعكس الاستسلام لهذه الإملاءات تحت ستار “الاعتدال” و”التعايش”، ومع تسوية العرب، تتوسع إسرائيل!

وعلى الجانب الآخر، لا تزال هناك فترات من المقاومة لهذه البنية في غزة ولبنان واليمن، لكن الحكام الذين يذعنون للمصالح الإمبريالية الأمريكية يرفضون مقاومة الظلم الإسرائيلي ويرفضون الحرية الديمقراطية بشكل عام، لذلك فقد تصالحوا مع التوسع الإسرائيلي، بل ويستثمر بعضهم فيه.

وكما كان الحال من قبل، فإن النسخة الجديدة من تلك الأنظمة لن تؤدي إلى التحرر، وغالباً ما تعمل بنشاط ضد ذلك، فلم يتم تصميم أنظمتهم أو أو صيانتها لهذا الغرض.

مثل الاستعمار، ليست هذه الأنظمة أبدية، فنظراً لحجم القمع الذي تمارسه هذه الأنظمة اليوم للبقاء، ومدى الكراهية الشعبية للاستعمار الإسرائيلي في المنطقة خاصة بعد إبادة غزة، فإن إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الأنظمة في خدمة مصالح الهيمنة الإمبريالية؟

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)