بقلم جوزيف مسعد

أقدمت عدة دول أوروبية هذا الأسبوع، من بينها بريطانيا ومعها مستعمراتها الاستيطانية: كندا وأستراليا، مع استثناء الولايات المتحدة، على الاعتراف بما يسمى بـ”دولة فلسطين” غير القائمة فعليًا، والمتمثلة في سلطة فلسطينية تفتقد إلى الشرعية الانتخابية، يرأسها محمود عباس. هذا الموقف لم يكن غريبًا على بريطانيا تحديدًا؛ فهي منذ احتلالها لفلسطين عام 1917 اعتادت أن تفرض المتعاونين الفلسطينيين باعتبارهم الناطقين باسم الشعب، بينما لاحقت وحاربت القوى الوطنية الأصيلة.

فالسياسة الاستعمارية لطالما اعتمدت، في كل أنحاء العالم، على حرمان الشعوب الخاضعة من حق التمثيل الذاتي. وبمجرد أن ينجح المستعمر في استقطاب نخبة من المتعاونين المحليين، المستعدين للتفريط بحقوق شعوبهم، يقوم بفرضهم ممثلين شرعيين. ولم يكن الفلسطينيون استثناء من هذه القاعدة، بل جسّدوا المثال الأوضح لها، سواء في عهد الاستعمار البريطاني أو الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.

بعد صدور وعد بلفور في تشرين الثاني/نوفمبر 1917، واحتلال القوات البريطانية لفلسطين في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، ثم استكمال السيطرة على كافة الأراضي الفلسطينية بحلول أيلول/سبتمبر 1918، برزت في البلاد حتى عام 1920 أكثر من أربعين جمعية فلسطينية. كانت غايتها مواجهة الحكم الاستعماري البريطاني والمشروع الصهيوني، والمطالبة بالحرية والاستقلال. من أبرز هذه الجمعيات “الجمعية الإسلامية-المسيحية الفلسطينية”، التي تأسس أول فرع لها في يافا عام 1918، وسعت لتوحيد المسلمين والمسيحيين في مقاومة الاستعمار البريطاني والمشروع الصهيوني اليهودي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، قدّم فرع يافا مذكرة إلى السير غيلبرت كلايتون، المسؤول السياسي الأعلى في الإدارة العسكرية البريطانية، شدد فيها على الهوية العربية لفلسطين، ورفض بشكل قاطع مشروع الوطن القومي اليهودي.

وفي 27 كانون الثاني/يناير 1919، عقدت الجمعية الإسلامية-المسيحية المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول في القدس، واستمر حتى 9 شباط/فبراير. دعا المؤتمر إلى تحرير فلسطين وسوريا بكامل أقاليمها بما في ذلك لبنان، وإلى إقامة سوريا موحدة ومستقلة. كما قرر إرسال وفد إلى مؤتمر باريس للسلام لعرض قراراته، لكن سلطات الاحتلال البريطاني منعت أعضاء الوفد من السفر. ومع ذلك، وصلت القرارات إلى المؤتمر.

في الجهة الأخرى، استغلّ رئيس المنظمة الصهيونية حاييم وايزمان مؤتمر باريس للسلام لعقد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي روبرت لانسينغ. أوضح له أن هدف الصهيونية أن تصبح فلسطين يهودية كما أن إنجلترا إنجليزية. وأشار إلى أن لانسينغ أُعجب بتشبيهه، مضيفًا أن ما يفعله الفرنسيون بنجاح في تونس يمكن أن يفعله اليهود في فلسطين بإرادة ومال وحماسة يهودية. وكانت تونس آنذاك مستعمرة استيطانية فرنسية.

وفي حزيران/يونيو 1919 وصلت لجنة كينغ-كراين الأمريكية، التي أوفدها الرئيس وودرو ويلسون إلى فلسطين ضمن جولة في الأناضول وسوريا ولبنان، للتحقق من رغبات الشعوب. اجتمعت اللجنة بعشرات ممثلي الجمعيات الفلسطينية والطلاب، الذين أكدوا جميعًا رفضهم للمشروع الصهيوني ومطالبتهم بالاستقلال والوحدة مع سوريا. وأوضح التقرير النهائي للجنة، المقدم في آب/أغسطس 1919، أن الفلسطينيين يطالبون بالاستقلال أولًا، وفي حال تعذر ذلك فإنهم يقبلون بالانتداب الأمريكي شرط إقامة مجلس منتخب ديمقراطيًا، بدلًا من الانتداب البريطاني أو الفرنسي. لكن بريطانيا وفرنسا تجاهلتا التقرير بالكامل، ولم يُنشر علنًا إلا عام 1922 بعد أن أقر الكونغرس الأمريكي وعد بلفور.

في تموز/يوليو 1920، ومع غزو الفرنسيين لسوريا واحتلالها، أنهت بريطانيا الحكم العسكري في فلسطين وأقامت إدارة مدنية، وعيّنت هربرت صموئيل، السياسي البريطاني اليهودي-الصهيوني، كأول مفوض سامٍ على فلسطين. وكان من المفترض أن يُعقد المؤتمر الوطني الثاني في القدس في أيار/مايو 1920، لكن البريطانيين منعوه.

وعليه، انعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الثالث في يافا في كانون الأول/ديسمبر 1920، بمبادرة من الجمعية الإسلامية-المسيحية، وبمشاركة واسعة من النوادي والجمعيات الفلسطينية. أعلن المؤتمر استقلال فلسطين وانتخب “اللجنة التنفيذية العربية الفلسطينية” لتمثيل الشعب أمام الحكومة البريطانية والمحافل الدولية. غير أن المفوض صموئيل ردّ بأن المشاركين لا يمثلون الشعب، ورفض الاعتراف بهم.

في آذار/مارس 1921، تمكّن الفلسطينيون من إرسال وفد إلى القاهرة للقاء وزير المستعمرات ونستون تشرشل. طالب الوفد بإلغاء وعد بلفور ومنع الاستيطان ومنح فلسطين الاستقلال، لكن تشرشل ردّ بأن بريطانيا تملك الحق في حكم فلسطين بالقوة، وأن الانتداب سيستمر لعقود طويلة قبل أن يتحقق أي حكم ذاتي. وأكد أن جميع الحاضرين وأبناؤهم وأحفادهم سيموتون قبل أن يُمنح الفلسطينيون الاستقلال الكامل. كما تعامل تشرشل باستهزاء مع وفد فلسطيني بروتستانتي عام 1921، مذكرًا إياهم بأنهم يظلون “ساميين” لا يجمعهم شيء مع الإنجليز.

وفي عام 1921 أيضًا، حين أوفدت الجمعية الإسلامية-المسيحية وفدًا إلى لندن، كتب وزير المستعمرات إلى صموئيل بأن أي إصلاح إداري لن يُعتمد إلا بشرط القبول بسياسة الوطن القومي اليهودي، وأن أي هيئة فلسطينية لن يُسمح لها بالطعن في هذا المشروع أو التدخل في إجراءات مثل الهجرة. كانت هذه هي الشروط الصارمة التي تمسّك بها البريطانيون طوال الانتداب، والتي رفضها الفلسطينيون دائمًا، كما رفضتها عصبة الأمم.

وفي عام 1922، عندما عرض البريطانيون إنشاء مجلس تشريعي، اشترطوا على المرشحين الاعتراف بشرعية الانتداب والمشروع الصهيوني. فقرر المؤتمر الفلسطيني الخامس مقاطعة الانتخابات معتبرًا أنها محاولة لإضفاء الشرعية على الاستعمار. تزامن ذلك مع تحركات مشابهة في تونس حيث طالب التونسيون بالمساواة مع المستعمرين الفرنسيين. ثم كرر الفلسطينيون الموقف نفسه في المؤتمر السادس عام 1923 بعد إقرار صك الانتداب رسميًا، مؤكدين رفض التعاون مع البريطانيين وامتناعهم عن دفع الضرائب.

اتبعت بريطانيا سياسة “فرّق تسد” لتقسيم الحركة الوطنية، فدعمت بعض العائلات الكبيرة في القدس ضد غيرها، ما أعاق انعقاد المؤتمر السابع حتى عام 1928. وفي السياق ذاته، لعب الصهاينة دورًا مباشرًا بتمويل متعاونين فلسطينيين لتأسيس جمعيات طائفية كـ”الجمعية الوطنية الإسلامية” والحزب الزراعي، من أجل شق الصف الوطني وإضعاف الجمعيات الإسلامية-المسيحية. اعتبر الوطنيون هذه الكيانات خائنة، وقد تحولت إلى أدوات بيد الصهاينة والبريطانيين في قمع الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939) عبر “فصائل السلام” التي تعاونت في قتل الثوار.

وبعد نكبة 1948، رفض الغرب الاعتراف بحكومة عموم فلسطين (1948-1953)، وأصر على الاعتراف بالملك عبد الله الأول ملك الأردن ممثلًا شرعيًا لما تبقى من فلسطين، في إقصاء متجدد للإرادة الفلسطينية. واستمر النهج ذاته بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، وخاصة بعد أن تولت الفصائل الشعبية قيادتها عام 1969، إذ رفضت الولايات المتحدة وأوروبا الاعتراف بها، رغم أن الأمم المتحدة اعترفت بها لاحقًا ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني عام 1974 بعد خطاب ياسر عرفات.

وفي أعقاب حرب 1973، دعا الرئيس المصري أنور السادات إلى مؤتمر سلام في جنيف. شاركت مصر والأردن وإسرائيل، بينما رفضت سوريا الحضور لعدم دعوة منظمة التحرير رسميًا. ورغم أن السادات وجّه دعوة غير رسمية للمنظمة، إلا أنها في النهاية لم تشارك، خاصة وأن المؤتمر قام على القرارين 242 و338 اللذين يعترفان بإسرائيل مقابل انسحاب جزئي. وقد عارضت الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن إشراك المنظمة.

وعلى الرغم من إعلان منظمة التحرير في الجزائر عام 1988 قبولها بدولة على 22% من فلسطين التاريخية، ظل الغرب وإسرائيل يرفضان الاعتراف الكامل بشرعيتها. وفي مؤتمر مدريد 1991 أصرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مشاركة وفد فلسطيني ضمن الوفد الأردني فقط، دون أي تمثيل مستقل.

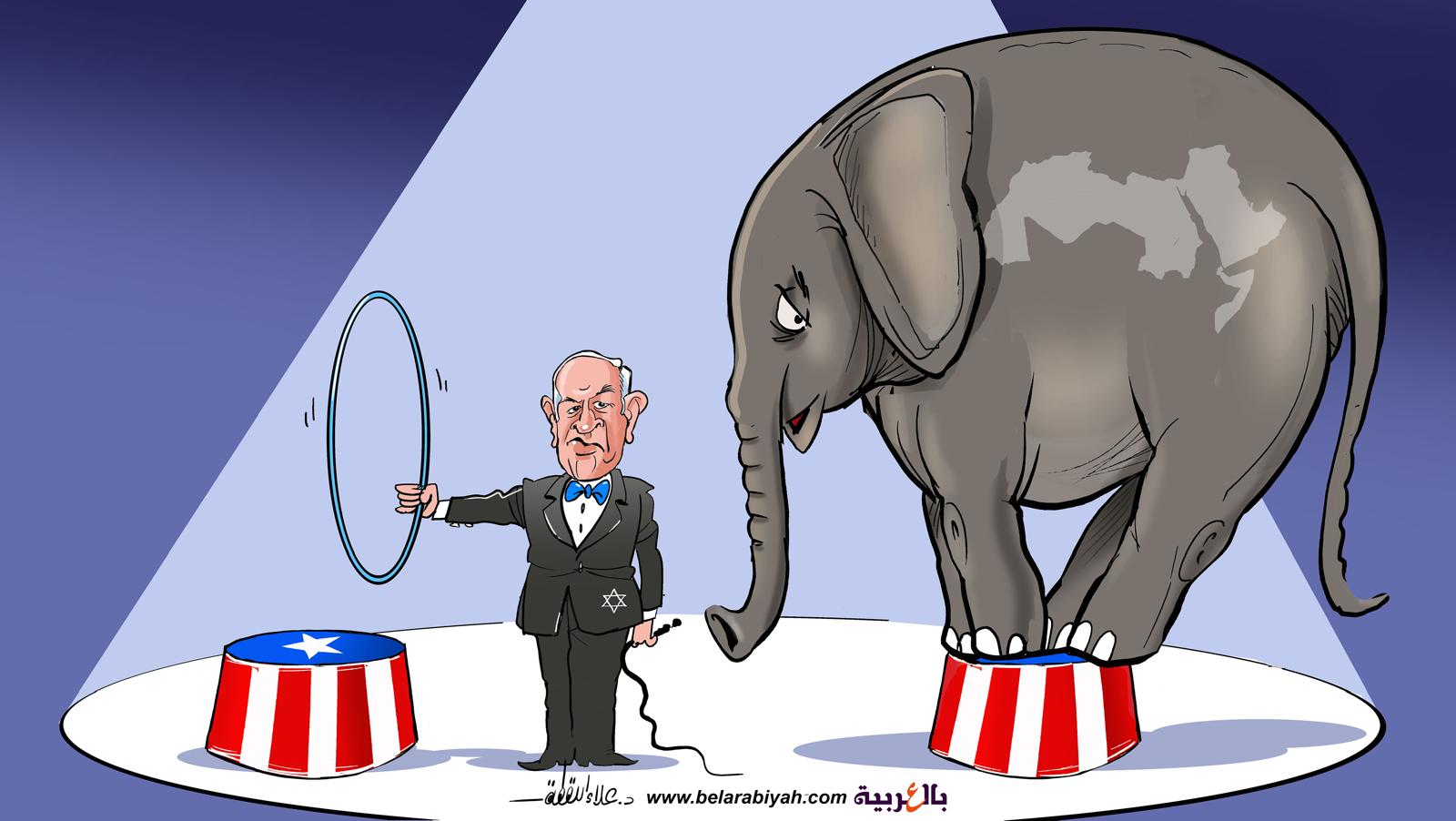

لكن مع توقيع اتفاق أوسلو 1993 وتنازل منظمة التحرير عن تمثيل الشعب فعليًا وقبولها الاعتراف بحق إسرائيل في الاستيطان والسيطرة، حينها فقط اعترفت الولايات المتحدة وإسرائيل بها ممثلًا شرعيًا، انسجامًا مع الشروط الاستعمارية القديمة: الاعتراف يُمنح فقط للجهات الفلسطينية التي تقبل بشرعية المشروع الاستيطاني.

وفي انتخابات 2006، عندما فازت حركة حماس بالأغلبية في المجلس التشريعي، رفض الغرب الاعتراف بالنتيجة ورعى انقلابًا عام 2007 لإقصائها. نجح الانقلاب في الضفة الغربية وفشل في غزة. ومنذ ذلك الوقت، اقتنعت القوى الغربية وإسرائيل بضرورة منع أي انتخابات مستقبلية ما لم يتم ضمان فوز السلطة الفلسطينية وحدها.

أما السلطة الفلسطينية نفسها، فقد قبلت بدور العميل وظلت منذ 1994 أداة لمساعدة الاحتلال في قمع المقاومة، وبرز هذا بوضوح في العامين الأخيرين أثناء المجازر الإسرائيلية. حتى أنها تعاونت الأسبوع الماضي مع الاحتلال في الكشف عن عملية مقاومة بالضفة.

وبناءً على هذا الدور، قررت بريطانيا وكندا وأستراليا هذا الأسبوع الاعتراف بالسلطة الفلسطينية ودولتها الوهمية، مع إقصاء حماس آخر كيان سياسي منتخب ديمقراطيًا. فأكد رئيس الوزراء البريطاني أن الاعتراف “ليس مكافأة لحماس”، بينما شدد الكندي على أن الهدف هو “تعزيز السلام وإنهاء حماس”، وصرّح الأسترالي بأن الاعتراف جاء بعد التزام محمود عباس بالاعتراف بإسرائيل وإجراء إصلاحات في الحكم والتعليم.

إن مشهد الاعتراف هذا لا يعدو كونه إعادة إنتاج لشروط استعمارية قديمة تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، هدفها إضفاء شرعية على وكلاء الاحتلال، والتأكيد على بقاء إسرائيل كدولة يهودية عنصرية. وكما يقول المثل الفرنسي: “كلما تغيّرت الأشياء، كلما بقيت على حالها”.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)