بقلم سمية الغنوشي

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

أعادت تسريبات إبستين فتح بابٍ يفضل الكثيرون في واشنطن أن يبقى موصداً، ليس المقصود هنا باب الفضائح والثرثرة التي تُغرق بها وسائل الإعلام الجمهور لصرف أنظاره، بل ذاك الباب الذي يقود مباشرة إلى غرفة المحرّكات التي تُدير القوة الأمريكية.

إذ لا تكشف التسريبات عن سقوط المموّل سيئ السمعة جيفري إبستين فحسب، بل تميط اللثام عن مثلث فاسد يجمع المال والسياسة والجنس، ويتغلغل خيطه المركزي في شبكة نفوذ خارجية أتقنت حكم الدولة الأقوى في العالم عبر الإغواء والتبعية والابتزاز.

هذا ليس “نظريّة مؤامرة”، ولا وهمًا معاديًا للسامية، بل هو ما تكشفه الوثائق، وما تؤكده سلوكيات واشنطن، وما تضيء عليه ملفات إبستين بوضوح صادم.

فأولاً، تُظهر التسريبات أنّ إبستين لم يكن مجرد محتال ذكي يشق طريقه من مدرس رياضيات مغمور إلى صالونات النخبة الثرية، بل كان واجهة اجتماعية لأداة استخباراتية مُحكمة، صُمّمت بغية تلويث النخب والسيطرة عليها وتوجيهها.

كما أن تشكيل شبكته لم يجرِبالصدفة المحضة، ذلك أن أقرب المقرّبين إليه، غيزلين ماكسويل، هي ابنة روبرت ماكسويل، الذي طالما تردد أنّه كان على صلة وثيقة بأجهزة الاستخبارات التابعة لدولة الاحتلال.

أما استثمارات إبستين فقد تدفقت نحو مشاريع يقودها أيهود باراك، رئيس وزراء دولة الاحتلال الأسبق، الذي واصل زيارة إبستين مرارًا حتى بعد إدانته بجرم تشغيل قاصر لأغراض الدعارة، وكان باراك يرأس شركة Carbyne، وهي شركة تكنولوجيا أمنية “إسرائيلية” ضخ فيها إبستين أموالاً بصمت.

إن تحقيقات منصة “Drop Site” تجعل الصورة أكثر وضوحًا، ذلك أن إبستين لم يكن مجرد شخصية اجتماعية قريبة من أجهزة الاستخبارات، بل كان أداة تشغيلية، حيث تكشف التحقيقات أنّ منزله في مانهاتن استضاف، لفترات طويلة، الضابط الكبير في استخبارات دولة الاحتلال يوني كورين.

كما تكشف الوثائق أنّ إبستين لعب دور الوسيط في اتفاق أمني بين دولة الاحتلال ومنغوليا، وحاول إنشاء قناة خلفية مع روسيا خلال الحرب في سوريا، وسهّل اتفاقًا أمنيًا بين دولة الاحتلال وساحل العاج، ولم يكن كل ذلك مجرد “خدمات اجتماعية”، بل عمليات ذات طابع دولي رسمي.

رذيلة بلا عقاب

وتفضح التسريبات جانبًا أشد سوادًا يتعلق بالعقلية التي تحكم النخب الأمريكية التي جالت في عالم إبستين، حيث تُظهر الجداول الزمنية ورسائل البريد الإلكتروني رجالاً لم ينظروا إليه كخطر أو منبوذ، بل كندٍّ ووسيط وبوابة.

أجل، لقد كانوا يسعون إليه، من مجالس إدارات تكساس إلى قصور الإمارات، لأنه كان يقف عند نقطة تقاطع استثنائية بين المال والاستخبارات ورغبات النخب، وكان لفت انتباهه يعني لفت انتباه الشبكة التي تقف خلفه، والحصول على رضاه كان تذكرةً إلى عالم تختفي فيه العواقب.

لقد أصبح إبستين الوجه العلني لأخطبوط استخباراتي صامت وواسع الانتشار، لم تتعثّر النخب في طريقه صدفة، لقد طاردته سعياً للوصول إلى حضرته، فقد أدركت أنّ قربه يوفّر ما لا يوفّره حتى المنصب الرئاسي، إنه يوفر الحصانة والوصول والإغواء وورعاية لوبي خارجي أتقن سياسة السيطرة عبر إشباع نزوات الحكّام.

وهذا هو جوهر ما تكشفه تسريبات إبستين، إنها ليست قضية مفترس واحد، بل منظومة كاملة من الانحلال الأخلاقي، والنفوذ الأجنبي، والهندسة الاستخباراتية، وتواطؤ النخبة، وهي شهوة بلا حدود جعلت تلك النخب سهلة الانقياد قابلة للابتزاز وخاضعة للتحكم.

فالرجل الملطّخ هو رجل قابل للإدارة، والمذنب هو الشخص الأكثر قابلية للطاعة، ومن يعيش برعب الفضيحة لا يجرؤ على قول “لا”.

لقد تحوّل عالم إبستين، الجزيرة والشقق والرحلات، إلى مصنع هائل للضغط والابتزاز، إنه أرشيف للضعف البشري وسوق للسيطرة، لكن إبستين لم يكن سوى أداة واحدة، مجرّد ذراع من أذرع عديدة.

أما من ساعده على ذلك فهو الذراع العلنية المكملة، إنها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، فإذا كان إبستين هو أداة الإغواء النفسي والابتزاز الخفي، فإن “إيباك” كانت الأداة المالية والتشريعية.

لقد كان أحدهما يُسقط النخب تبعاً لرغباتها، والآخر يُسقط الكونغرس عبر المال، أحدهما يُغري، والآخر يشتري، وكلاهما يشكّلان وجهيْن لبنية نفوذ واحدة.

ففي عام 2024 وحده، ضخّت “إيباك” أكثر من 53 مليون دولار في الانتخابات الأمريكية، دعمت بها 361 مرشحًا من الحزبين، لم تكن تلك مجرد “تبرعات”، بل عمليات شراء استراتيجية ذات رسائل واضحة حول من يتمتع بالحماية ومن يمكن تدميره.

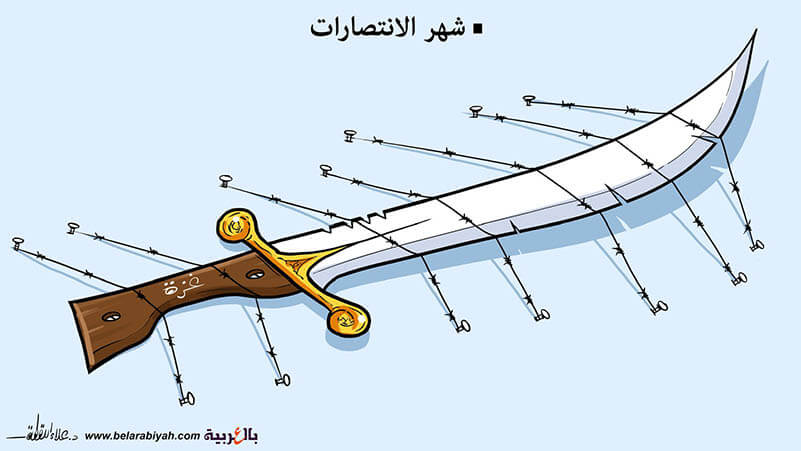

انهيار الهالة وتحوّل الخوف

ورغم هذا النفوذ، فإن هناك ثمة تبدّل حقيقي في المشهد السياسي الأمريكي، فالهالة التاريخية التي أحاطت باللوبي الموالي لدولة الاحتلال بدأت تتشقّق، صحيح أن قوة هذا اللوبي ما تزال كبيرة، لكن هذه القوة باتت تتجاوز طاقته على الاحتمال، وتثير ردود فعل عكسية.

لقد انهارت الرحلات السنوية التي ينظّمها اللوبي إلى دولة الاحتلال، ففي عام 2023 شارك 24 نائبًا ديمقراطيًا من الوجوه الجديدة في الكونغرس في تلك الرحلات، أما هذا العام فلم يذهب سوى 11 من أصل 33، فيما انسحب سبعة منهم في اللحظة الأخيرة رغم حجز تذاكر سفرهم مسبقًا، وحتى النائب هاكيم جيفريز، الذي كان من أكثر الحاضرين ولاءً، امتنع عن المشاركة.

وامتدت موجة الرفض إلى نواب آخرين، فقد أعاد النائب الديمقراطي سيث مولتون تبرعات مرتبطة باللوبي، بينما أعلن كل من مورغان مكغارفي وفاليري فوشي وديبورا روس أنهم لن يقبلوا بعد اليوم أي دعم مالي من “إيباك”.

أما الجمهور، خصوصًا الشباب والكتل الديمقراطية، فباتت كلها قطاعات أكثر عداءً للمرشحين المدعومين من لوبيات مؤيدة لدولة الاحتلال، حيث تشير استطلاعات “المعهد العربي الأمريكي” إلى أن هذا الدعم أصبح يخصم من شعبية المرشح أكثر مما يضيف إليها.

الضغط من كل اتجاه

يتصاعد الضغط من الإعلام والجمهور معًا، إذ لم يعد السياسيون يتمتعون بالحصانة السابقة، فالمذيعون والمحللون يسائلونهم علنًا عن علاقة اللوبي بقراراتهم.

ويمكن رؤية ذلك بوضوح في ارتباك السيناتور كوري بوكر حين سُئل مباشرة إن كان رئيس وزراء دولة الاحتلال مجرم حرب، ويمكن رؤية ذلك أيضاً في حرج حاكم كاليفورنيا غافين نيوزوم حين اكتفى بالرد بكلمة “مثير للاهتمام” عند طرح سؤال عن نفوذ “إيباك”، كما يمكن إدراك ذلك في الضغط الذي تعرض له حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو عند سؤاله عمّا إذا كان اللوبي يشوّه سياسة الولايات المتحدة.

وحتى مواقف الجمهوريين الذين كانوا يعتبرون جزءًا من “الجدار المطلوب” لم تعد ثابتة، ذلك أن شخصيات مثل تاكر كارلسون ومارجوري تايلور غرين وتوماس ماسي باتت تهاجم اللوبي علنًا، في مؤشر حاسم على أنّ “هالة الرهبة” التي أحاطت به لأربعين عامًا تتبخر.

ولذلك لجأت “إيباك” مؤخرًا إلى نشر فيديو دفاعي بدت فيه مرتبكة، تُصرّ فيه على أنها “مموّلة من أمريكيين”، ولم يكن ذلك تعبيرًا عن ثقة، بل صرخة استغاثة، فاللوبي الذي كان رمزًا للقوة أصبح عبئًا سياسيًا، والشارة التي كانت تعني النفوذ صارت علامة ضعف، حقاً إنّ الرياح تتغيّر.

ديمقراطية معطوبة

لكن المفارقة تكمن هنا، فبينما تنهار الشرعية الشعبية للوبي الموالي لدولة الاحتلال، فإن قبضته على السياسة الخارجية الأمريكية لا تزال راسخة، وذلك لأن النفوذ لا يتلاشى لمجرد أن يصبح صاحبه مكروهًا، فالسلطة تبقى متجذّرة في المؤسسات حتى بعد أن يرفضها الرأي العام.

الرأي العام يتغير بسرعة، أما الهياكل فبطيئة ورافضة للتغيير، لذلك، ورغم تراجع الدعم الشعبي، تبقى السياسة الخارجية الأمريكية خاضعة للأولويات الاستراتيجية لدولة الاحتلال.

والنتائج المترتبة على ذلك كارثية، فقرارات واشنطن في العراق ولبنان وغزة وإيران لم تخدم مصالح الولايات المتحدة بقدر ما خدمت حسابات دولة الاحتلال، وغالبًا على حساب استقرار المنطقة ودماء الشعوب بل وعلى حساب الولايات المتحدة نفسها.

لم يسبق لإمبراطورية في التاريخ أن خضعت استراتيجيتها الكبرى لهموم دولة أصغر منها بهذا الشكل، ولم يحدث ذلك إلا مع إمبراطورية نخبها ملوّثة، مُتلاعب بها، ومُستضعفة أمام ملفاتها الخاصة.

في الداخل، انهارت القيم الديمقراطية، وتحوّلت الانتخابات إلى بورصة شراء النفوذ، وأصبح النواب “أصولًا سياسية” تُشترى وتُباع، والإعلام الذي يفترض أن يراقب السلطة بات جزءًا من شبكة النفوذ ذاتها التي تموّل الحملات الانتخابية.

لقد صار ما يُسمّى “الديمقراطية” مجرد عرضٍ أدائي لنخبة تحكمها نوايا خفية ودوافع شخصية تجعلها قابلة للابتزاز بشكل دائم.

نموذج إبستين

هذه هي الحقيقة الكبرى التي تكشفها تسريبات إبستين، فنحن لسنا أمام قضية فرد منحرف، بل أمام نموذج لنظام كامل، وإبستين لم يكن شذوذًا عن القاعدة، بل تجسيدًا لها.

ويظل دونالد ترامب المثال الأوضح لهذا النموذج، إنه رجلٌ لفّ نفسه برايات الوطنية بينما كانت خيوطه الحقيقية متشابكة مع نفوذ خارجي وانحلال أخلاقي، لقد كانت شعارات “أمريكا أولًا” مجرد مسرحية، أما الحقيقة فكانت “الاحتلال أولًا”.

يقدم ذلك مجموعة أسئلة لا يمكن دفنها بعد الآن، فاليوم تواجه الولايات المتحدة سؤالاً لم يعد بالإمكان تجاهله حول من الذي يحكم البلاد؟ هل هم المسؤولون المنتخبون أم الشبكة الخارجية التي تمتلك أسرارهم، وتموّل حملاتهم، وتغذّي فسادهم؟

وكيف يمكن لدولة أن تدّعي السيادة بينما قياداتها قابلة للابتزاز؟ وكيف يمكن لجمهورية أن تكون شرعية بينما نخبها قابلة للبيع؟ وكيف يمكن لقوة عظمى أن تقود العالم بينما لا تستطيع حكم نفسها؟ ومتى تعلن الولايات المتحدة بالفعل لا بالشعارات أن حكومتها ملك لشعبها لا لِتل أبيب؟

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)