بقلم ماركو كارنيلوس

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

أثارت إستراتيجية الأمن القومي الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلًا واسعًا حول مستقبل الدور الأميركي في العالم، وطبيعة البصمة الأيديولوجية الصلبة المناهضة لليبرالية التي تحملها، فضلًا عن مآلات العلاقات عبر الأطلسي، في وقت تصل فيه الحرب الروسية–الأوكرانية إلى مرحلة حرجة.

كما أن هذه الرؤية الجديدة تعكس رفضًا أكثر شمولاً للنظام الدولي الذي تشكّل بعد نهاية الحرب الباردة، فهي تبتعد عن صيغة “الديمقراطية في مواجهة الاستبداد” التي صاغتها إدارة جو بايدن قبل ثلاثة أعوام فقط، وترفض بشكل معلن هدف “الهيمنة الأميركية الدائمة”، لصالح ما تسميه “توازنات قوى عالمية وإقليمية”.

ومن بين المناطق التي تحتل فيها هذه التوازنات أهمية خاصة يأتي الشرق الأوسط، حيث تبدو العقيدة الجديدة لافتة لا بما تقوله فقط، بل وربما أساسًا بما تتجاهل التعبير عنه، باختصار شديد، يمكن القول إن مرحلة ما بعد 11 سبتمبر/أيلول قد انتهت.

ما تسعى إليه الإستراتيجية الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط هو “منع أي قوة معادية من السيطرة على إمدادات النفط والغاز، أو على الممرات الحيوية التي تمر عبرها، مع تجنب حروب دائمة (forever wars) استنزفتنا في تلك المنطقة بتكلفة باهظة”.

وبهذا المعنى، فإن الوثيقة تخلق تحولًا جذريًا بعيدًا عن الانخراط السياسي والعسكري العميق في الشرق الأوسط، وهو انخراط طبع السياسة الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة لعقود طويلة.

فالتركيز بات، على ما يبدو، منصبًا اليوم على تأمين إمدادات الطاقة الحيوية والعلاقات التجارية، لا على إدارة مسرح أزمات يتطلب تدخلًا دائمًا ومكلفًا.

وكما في أقسام أخرى من الإستراتيجية، يستند هذا التحول إلى إعادة تقييم للأولويات والمصالح الأميركية، قائم على جملة افتراضات أهمها استقلال الطاقة للولايات المتحدة، وتراجع الخطر النووي الإيراني المزعوم، والانتقال كما يُدّعى نحو تسوية النزاعات الإقليمية.

وتشير الوثيقة إلى أن الشرق الأوسط “لم يعد مصدر الإزعاج الدائم ولا الخطر الوشيك بالكارثة كما كان في السابق”، أي وبكلمات أخرى، نحن أمام انتقال معلن من “حروب لا تنتهي” إلى نقل الأعباء الأمنية إلى الفاعلين الإقليميين.

شراكات براغماتية

ظل مبدأ رفض “الحروب الأبدية” من الثوابت المعلنة في خطاب ترامب منذ ولايته الأولى، لكن الجديد هو إدماج هذا المبدأ بالكامل في صلب إستراتيجية الأمن القومي خلال ولايته الثانية.

ووفق هذه الرؤية، بات الانخراط العسكري المكثف، وبناء الدول، والقيادة المباشرة للأمن الإقليمي من بقايا الماضي.

والآن سوف يتم التعامل مع “الإرهاب” دون حروب برية واسعة النطاق، ناهيك عن المفارقة المتمثلة في أن شخصيات كانت تُصنّف إرهابية أصبحت اليوم شركاء للولايات المتحدة، ومن بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، الذي كان يقود سابقًا فرع القاعدة المتمثل في “جبهة النصرة”.

أما الديمقراطية وحقوق الإنسان فقد تراجعتا إلى الخلف، بينما تقدمت لغة الأعمال والاستثمارات والشراكات الاقتصادية إلى الواجهة.

غير أن الوقائع على الأرض تروي قصة مختلفة تمامًا، فهل نحن أمام مثال جديد على سوء تقدير واشنطن لتعقيدات المنطقة؟

بموجب هذه المقاربة، ستتعامل الولايات المتحدة مع القادة والحكومات الإقليميين “كما هم”، متجهة نحو تحالفات براغماتية تقوم على المصالح الاقتصادية المتبادلة لا على القيم، لكن السؤال الجوهري يظل: هل الافتراضات التي تقوم عليها هذه الإستراتيجية صحيحة؟

صحيح أن الولايات المتحدة حققت قدرًا كبيرًا من الاستقلالية في الطاقة، غير أن هناك جانبًا لا ينبغي لواشنطن الاستهانة به.

ذلك أن صيغة “أوبك+”، التي تقودها روسيا والسعودية، ما تزال اللاعب الرئيسي في تحديد أسعار النفط عالميًا، وهي حقيقة لا يجب أن تغيب عن إدارة ترامب، مهما رددت شعار “احفر… احفر”، وإضافة إلى ذلك، فإن انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط يفتح فراغًا قد تملؤه الصين أو روسيا.

كما أن الإستراتيجية الجديدة تزعم “القضاء التام” على قدرات إيران في تخصيب اليورانيوم، لكن من المشروع التساؤل عما إذا كانت أجهزة استخبارات دولة الاحتلال تشاطر واشنطن هذا التقييم المتفائل، واللافت أن الوثيقة تخلو من أي إشارة إلى مسار دبلوماسي مستقبلي مع طهران.

احتواء النزاعات لا حلها

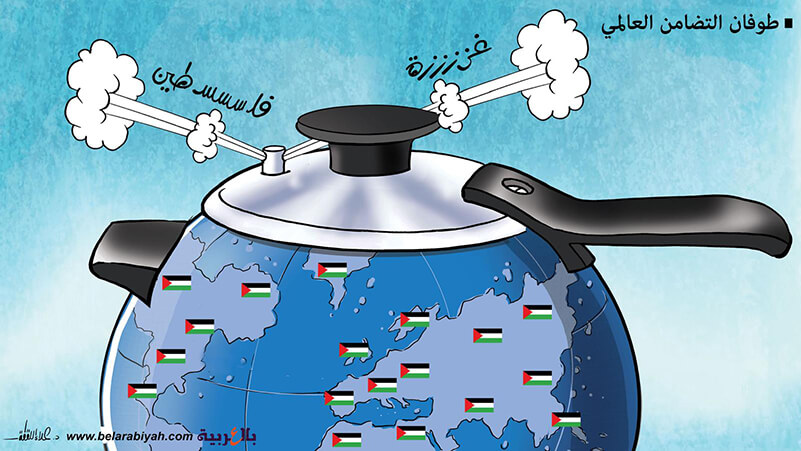

أما الحديث عن التوجه نحو تسوية النزاعات الإقليمية، فيبدو مفرطًا في التفاؤل إلى حد بعيد، ففي غزة، لم يُنزع سلاح حماس، ولا تزال المرحلتان الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تروج له إدارة ترامب محل شك كبير، لا سيما أن القضايا الجوهرية وفي مقدمتها الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة لم تُعالج بوضوح، لا في الخطة ولا في قرار الأمم المتحدة المرافق لها.

إن هذا بدوره ينعكس على مستقبل “اتفاقات أبراهام”، إذ يبقى انضمام السعودية معلقًا تحديدًا بسبب هذه المسألة.

وفي لبنان، يواصل حزب الله مقاومة مساعي نزع سلاحه، حتى إن مسؤولين أميركيين بارزين، مثل المبعوث توم باراك، يشككون في واقعية هذا الخيار، ويبدو أن مصطلح “نزع السلاح” بدأ يتراجع في الخطاب العام لصالح مفهوم أكثر ضبابية هو “الاحتواء”.

أما ما تطرحه الإستراتيجية حول إمكانية استقرار سوريا و”عودتها إلى مكانتها الطبيعية” في المنطقة، فيبدو أقرب إلى التمنيات، متجاهلًا تعقيدات مرحلة ما بعد الأسد، حيث يلوح احتمال تصادم مباشر بين دولة الاحتلال وتركيا، فيما لا تزال القضية الكردية دون حل.

وفي اليمن، ينبغي لواشنطن أن تتذكر أن اختفاء جماعة الحوثي من العناوين الإخبارية لم يكن نتيجة هزيمتها، بل ثمرة قرار أميركي بالذهاب إلى وقف إطلاق نار.

اللافت أن دولة الاحتلال لا تحظى إلا بإشارات عابرة في وثيقة الإستراتيجية، تقتصر على ضرورة أن “تبقى آمنة”، ولا نجد أي أثر للالتزام الأميركي الصلب الذي طالما تكرر في السياسات السابقة، ولا حديثًا عن “القيم المشتركة” أو عن كونها “الديمقراطية الوحيدة” في المنطقة.

الانطباع العام، إذن، هو وجود فجوة آخذة في الاتساع بين الإستراتيجية التي تتبناها واشنطن، والواقع الذي يُفترض أنها تنطلق منه.

فالوقائع على الأرض تناقض كثيرًا من هذه الافتراضات، فهل نحن أمام فصل جديد من سوء قراءة أميركية للشرق الأوسط؟

تهدف الإستراتيجية إلى خفض تاريخي في الكلفة السياسية والمالية التي تتحملها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بالتوازي مع البحث عن فرص أعمال ضخمة في الخليج، ومشاريع إعادة إعمار في المناطق المنكوبة، بما فيها غزة وسوريا.

تبدو هذه أهداف جذابة على الورق، لكن قابليتها للتحقق تعتمد بالكامل تقريبًا على بقاء نزاعات المنطقة “تحت السيطرة” وهو افتراض لا يمكن التسليم به.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)