بقلم عبد الوهاب الأفندي

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

تكاد معظم المقترحات المطروحة لإنهاء الحرب المدمّرة الدائرة في السودان اليوم تتعامل مع المدنيين بوصفهم تفصيلًا ثانويًا، إن لم يكن غائبًا تمامًا عن المشهد.

ولا يقتصر هذا الإغفال على تجنّب الحديث عن العدالة لضحايا الإبادة الجماعية ولا ضحايا الاغتصاب، بل يتجاوز ذلك إلى رفض إعطاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين من الفظائع والانتهاكات الجسيمة.

فقد انصرفت غالبية المقاربات إلى السعي لوقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية تاركةً المدنيين العزّل تحت رحمة أطراف مسلحة لا تتردّد في ارتكاب الجرائم، والأكيد أن المبادرة الأميركية الأخيرة ليست استثناءً من هذا النهج.

غير أن المفارقة الصادمة هي أن أخطر الجرائم، من إبادة الجنينة في أبريل/نيسان 2023 إلى الإبادة التي شهدتها الفاشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت في ظل غياب القتال بين الطرفين أي في ظروف هدنة أو وقف إطلاق نار فعلي.

وقعت إبادة الجنينة قبل أن يمتد الصراع إلى دارفور، حين لزمت وحدات من الجيش، الأقل تسليحًا، ثكناتها، فيما نفّذت قوات الدعم السريع عمليات قتل جماعي واسعة، أما ما جرى لاحقًا في الفاشر، فقد حدث بعد انسحاب الجيش وحلفائه من المدينة.

وفي الحالتين، كان وقف إطلاق النار قائمًا بالكامل حين ارتكبت قوات الدعم السريع أبشع جرائمها، وما كان مطلوبًا آنذاك، قبل أي شيء آخر، هو امتلاك القدرة الكافية على الردع لحماية المدنيين.

بل إن تجربة العامين الماضيين تكشف بوضوح أن الهدن التي لا تشمل ضمانات تنفيذية صارمة لوقف الانتهاكات لا تفعل سوى تعريض المدنيين لأقسى صنوف الاعتداء.

“مسرح جريمة”

قبل أشهر من مأساة الفاشر، أتذكر أنني قلت لدبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، خلال نقاش حول الاحتياجات الإنسانية في السودان، إن الحاجة الأكثر إلحاحًا هي تعزيز قدرة الجيش على الدفاع عن المدن المهددة، ومنع تكرار سيناريو الفاشر.

لكن المؤسسات الدولية تجاهلت النتيجة الواضحة وهي أن “وقف إطلاق النار” بلا ضمانات حقيقية لوقف الفظائع لا يعني سوى التواطؤ مع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وفي الخرطوم، أثارت فترات التهدئة القصيرة وغير المكتملة في الأسابيع الأولى للحرب احتجاجات شعبية، لأنها منحت قوات الدعم السريع مزيدًا من الوقت والموارد لاستهداف الأحياء السكنية.

ومع ذلك، ظلّت الجهات الدولية تكرّر المطلب ذاته، بلا تفكير أو خيال سياسي، متجاهلة أن مثل هذه الهدن تفتح الباب واسعًا أمام الجرائم بدل أن تمنعها.

قد يُستثنى من ذلك “إعلان جدة” في مايو/أيار 2023، الذي لم يُنفَّذ قط، فعلى الرغم من رعاية السعودية والولايات المتحدة للاتفاق المؤقت، إلا أن “البروتوكول الإنساني” الذي استند إليه جاء بمبادرة من مجموعة أفريقية غير رسمية ترأسها الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي.

ومع ذلك، لم تضغط الدول الراعية، ولا الاتحاد الأفريقي، ولا أي جهة دولية أو إقليمية أخرى، لتطبيقه.

أما خطة السلام التي طرحها رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس مؤخرًا، فقد بدت وكأنها تحاول نظريًا الحد من الفظائع بحق المدنيين.

غير أن هذه الخطة اتسمت بقدر كبير من السذاجة، حين افترضت أن قوات الدعم السريع ستستجيب وتسلّم سلاحها بقرار سياسي أو خطاب أممي.

فقد طُرحت الخطة في خطاب مفاجئ أمام مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025، دون مشاورات داخلية كافية أو تنسيق جدي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بل إن الرأي العام السوداني لم يُبلَّغ بالمبادرة إلا لحظة إلقاء الخطاب.

وقد تضمّنت الخطة وقفًا لإطلاق النار تحت رقابة أممية وإقليمية، يعقبه انسحاب المليشيا من المدن التي تسيطر عليها، ثم نزع سلاحها، إلى جانب حوار مدني وفترة انتقالية تنتهي بانتخابات تعيد البلاد إلى الحكم المدني الديمقراطي.

لكن المرحلة الأكثر حساسية تبقى وقف إطلاق نار مراقَب يضمن سلامة المدنيين ويكفل تدفّق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ثلاثة عوائق كبرى

يواجه هذا الشرط ثلاثة تحديات رئيسية أولها التعطيل المتعمّد لطرق الإغاثة من قبل قوات الدعم السريع، كما تجلّى بوضوح في الحصار الوحشي للفاشر على مدى قرابة عامين.

أما التحدي الثاني فهو الاستهداف المباشر لقوافل الإغاثة والمنشآت والعاملين الإنسانيين، عبر النهب والقصف والقتل والاختطاف.

وثالثاً، فإن التحدي الأخطر يتمثل في تواطؤ أطراف دولية بما فيها بعض الجهات الإنسانية عبر الصمت أو التغاضي عن الانتهاكات أو الفشل في توجيه إدانات واضحة، بينما تستمر المليشيا في جني “مكافآت سياسية” رغم سجلها المتراكم من الجرائم.

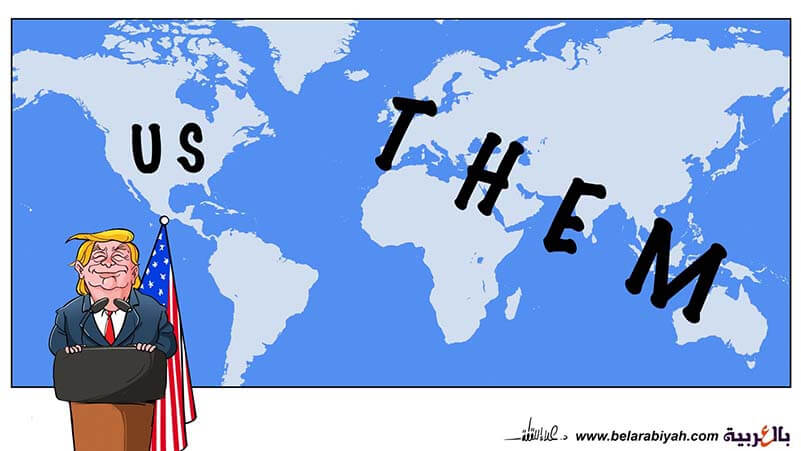

ومع ذلك، يصرّ فاعلون دوليون كبار على إشراك قوات الدعم السريع في المفاوضات، بدل الضغط عليها لوقف الانتهاكات كشرط مسبق لأي مشاركة.

ومن الأمثلة الصارخة على ذلك زيارة أممية للفاشر أواخر الشهر الماضي “لتقييم الاحتياجات الإنسانية”، بعد شهرين من اقتحام المدينة، وبعد أن تقلّص عدد سكانها من 1.5 مليون إلى ربع ذلك بفعل الحصار، ثم جرى تدمير ما تبقّى لاحقًا.

وصفت البعثة المدينة بأنها “مسرح جريمة”، وقالت إنها لم تتمكن إلا من رؤية عدد محدود من المدنيين في حالة نفسية بالغة السوء، مع وصول شحيح إلى الغذاء، دون أي معلومات عن مصير بقية السكان، سوى الإشارة إلى أن كثيرين ربما يكونون قيد الاعتقال.

وتشير دلائل إضافية إلى تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول عن مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل، وثّق فيه محاولات قوات الدعم السريع إزالة أكوام الجثث الناتجة عن مجازر مروّعة خلال الشهرين اللذين سيطرت فيهما على مدينة بلا دفاع.

لكن الفريق الإنساني الأممي لم يطرح أسئلة جوهرية، وربما لأنه لم يُتح له ذلك، فقد عاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليطالب بوقف فوري لإطلاق النار “لدعم الجهود الإنسانية”، فيما أطلقت اليونيسف نداءً جديدًا لجمع التبرعات ويبدو أن أحدًا لم ينتبه إلى حقيقة بسيطة وهي أن الأشباح لا تأكل ولا تحارب.

مسار أكثر واقعية

من هذا المنظور، تبدو خطة وقف إطلاق النار التي طرحها رئيس الوزراء غير واقعية، لأنها تطلب عمليًا من مليشيا لا تزال تملك نفوذًا عسكريًا أن تستسلم طوعًا.

صحيح أن هذه المليشيا يجب كبحها وإخراجها من المشهد في نهاية المطاف، لكن ذلك يتطلب وجودًا دوليًا يمنع تدفّق السلاح إليها، ودعمًا إقليميًا ودوليًا قويًا للحكومة لتعزيز قدرتها على ردع أي هجمات مستقبلية على المدن، وإضعاف المليشيا بالقدر الكافي لحماية المدنيين.

وفي الوقت ذاته، يدعو رئيس الوزراء إلى رقابة أممية على وقف إطلاق النار، بينما يرفض وجود قوات أممية لتنفيذ هذه الرقابة، في تناقض يصعب تجاوزه.

كما أخفقت المبادرة في تحديد مركزية هدف حماية المدنيين ووقف الانتهاكات، رغم أن هذا هو جوهر أي مطلب بإضعاف المليشيا وردعها.

وعليه، فإن الحل الواقعي على المدى القصير يتمثل في تشكيل تحالف دولي وإقليمي قوي لمواجهة المليشيا، وإجبارها على الانسحاب من كامل شمال دارفور، ومن المدن الرئيسية في جنوب دارفور وأي مناطق أخرى تسيطر عليها، بالتوازي مع رقابة أممية مكثفة في مناطق وجودها، لحماية المدنيين وضمان الإفراج عن المحتجزين.

وينبغي أن تُسنَد هذه الإجراءات بقدرات ردع كافية بيد الحكومة، وبدعم دولي صريح وحازم.

أما المراحل اللاحقة، كالحوار المدني، فيمكن أن تسير بالتوازي، لكن انطلاقًا من مسلّمات مشتركة، أبرزها الإدانة الواضحة للجرائم الماضية والمستمرة، والالتزام بحماية المدنيين، وتفعيل آليات محاسبة حقيقية للجناة.

وجدير بالملاحظة أنه لا تقدّم من دون عبور هذه المرحلة وإبعاد كبار المتورطين في الفظائع، وبالمثل، لا يمكن أن تشمل أي مفاوضات أطرافًا ترفض إدانة جرائم المليشيا بشكل قاطع أو تضع حماية المدنيين في مرتبة ثانوية.

لذلك، يجب أن ينصبّ تركيز أي مبادرة على حماية المدنيين والمدن والحياة المدنية، وتمكين عودة النازحين إلى ديارهم، وإعادة فتح المدارس والمستشفيات والأسواق، وتأمينها من أي تهديدات جديدة.

عندها فقط يمكن أن تعود الحياة المدنية إلى طبيعتها، ويتشكّل تكتل مدني قادر على خوض حوار سياسي حقيقي.

ومع نزوح ما يقرب من نصف سكان السودان، تصبح أولوية تحقيق السلام وردع أي اعتداء جديد على المدنيين مسألة وجودية لا تحتمل التأجيل.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)