بقلم فيصل حنيف

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

من فصول الدراسة في برمنغهام، إلى أعمدة الصحف الأكثر نفوذًا في بريطانيا، اكتسبت كلمة واحدة ثقلًا سياسيًا استثنائيًا، إنها كلمة “إسلامي” التي تُقدَّم غالبًا باعتبارها توصيفًا محايدًا، أو مصطلحًا تقنيًا يفصل بين الدين والسياسة.

غير أن الاستخدام العملي لهذه الكلمة يكشف وظيفة مختلفة تمامًا، فهي لم تعد أداة تحليل، بل تحوّلت إلى أداة اتهام.

فما إن تُستدعى هذه التسمية، حتى يصبح أي فعل سياسي للمسلمين موضع شبهة تلقائية، يُصوَّر على أنه غير عقلاني، أو خطر كامن، أو تهديد للدولة، الكلمة لا تشرح الظاهرة، بل تدينها مسبقًا.

لقد بات المشهد الإعلامي البريطاني أسير ما يمكن وصفه، دون مبالغة، بـ نظرية مؤامرة “الإسلاموية” عبر فكرة تقول إن المسلمين بوصفهم كتلة واحدة متجانسة يتآمرون لهدم الدولة وتقويض ما يُسمّى “الحضارة الغربية”.

وفي التغطيات المحلية، وتحليلات السياسة الخارجية، والخطاب السياسي الرسمي، تحوّل مصطلح “إسلامي” إلى تهمة جاهزة تُستخدم لتأديب المعارضة، ومنع مساءلة السلطة، وتجريد المسلمين من حقهم في الفعل السياسي المشروع.

جذور الهلع الأخلاقي

هذا المنطق ليس جديدًا في بريطانيا، بل يشكّل امتدادًا لهلعٍ أخلاقي طال المجتمعات المسلمة منذ سنوات، وتبقى قضية “حصان طروادة” في برمنغهام عام 2014 المثال الأوضح على ذلك.

لقد تم استخدام رسالة، تبيّن لاحقًا وعلى نطاق واسع أنها مزيّفة أو ملفّقة، ذريعةً لتبرير تدخلات حكومية واسعة في مدارس ذات أغلبية مسلمة، فدُمّرت مسيرات مهنية، وفُكّكت مؤسسات تعليمية، ووُضعت مدينة بأكملها تحت الاشتباه الجماعي.

ولم تكن التهمة تتعلق بسوء إدارة أو بقيم اجتماعية محافظة، بل بـ “مخطط إسلامي”، كان في جوهره عبارة غامضة بما يكفي لتشمل أي شيء، وخطيرة بما يكفي لتعليق قواعد العدالة والإجراءات القانونية.

وبمجرد إلصاق التهمة، لم يعد الدليل هو الأساس، ولم يُنظر إلى أولياء الأمور والمعلمين كأصحاب آراء مختلفة حول التعليم، بل كـ تهديدات أيديولوجية.

يقف الافتراض ذاته اليوم في قلب برنامج “بريفِنت” الحكومي، حيث يُعاد تأطير معارضة السياسة الخارجية البريطانية، أو الغضب من الجرائم المرتكبة في غزة، أو حتى التعبير القوي عن الهوية الإسلامية، بوصفها مؤشرات على “الإسلاموية”

وهنا لا يصبح التطرف هو الخطر، بل الوعي السياسي الإسلامي ذاته، وقد ظهر هذا المنطق بوضوح خلال الجدل السياسي حول منع مشجعي نادي مكابي تل أبيب من حضور مباراة كرة قدم في برمنغهام، وسط مخاوف موثقة من هتافات عنصرية واحتمالات اضطراب أمني.

لقد تحول ما كان يُفترض أن يكون قرارًا أمنيًا روتينيًا بسرعة إلى فضيحة وطنية مصطنعة، كما مارس سياسيون كبار، معظمهم مرتبطون بجماعات “أصدقاء دولة الاحتلال” داخل حزبي العمال والمحافظين، ضغوطًا لا دفاعًا عن استقلال الشرطة، بل تقويضًا له.

وبدل مساءلة هذا السلوك السياسي، لجأت قطاعات واسعة من الإعلام البريطاني إلى الطريق الأسهل، إعادة تدوير التلميحات ذاتها عن برمنغهام، وتصويرها مجددًا كمدينة “إسلاموية”.

وهنا لم يُطرح السؤال الجوهري: لماذا كان سياسيون مستعدون لتقويض القيادة الشرطية من أجل إرضاء جماعات ارتبط اسمها بسلوكيات عنصرية؟ بل كانت شيطنة المكان أسهل من ذلك.

من التلميح إلى العقيدة

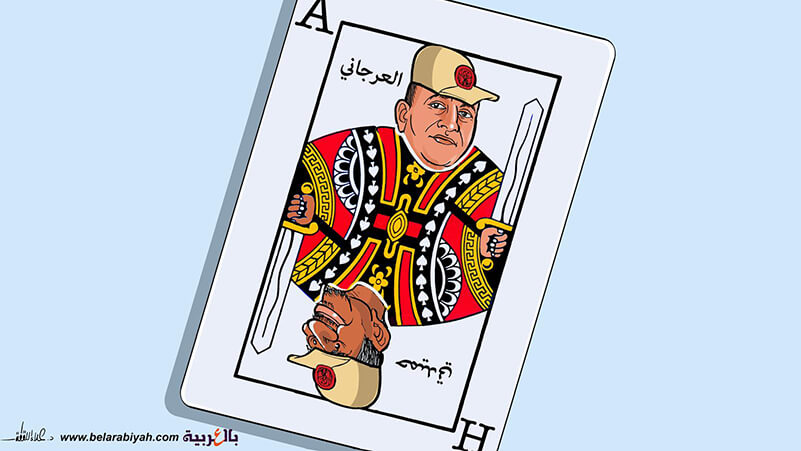

في هذا المناخ الإعلامي المشحون، يجد السياسيون الشعبويون أرضًا خصبة لتحويل الإيحاء إلى أيديولوجيا متكاملة.

وقد برز في هذا السياق وزير العدل في حكومة الظل روبرت جينريك، الذي حذّر صراحةً من أن بريطانيا تخوض “معركة جيل” ضد “الإسلاموية”، واتهم الشرطة بالرضوخ لـ “الإسلاميين”.

والواقع أن هذه اللغة ليست بريئة، فهي تدمج القرارات الشرطية الروتينية، والاحتجاجات المدنية، والحياة العامة للمسلمين، في تهديد حضاري واحد.

وبهذا المنطق، لا تُقدَّم سياسات مثل حظر الرموز الدينية أو تقييد الاحتجاجات بوصفها خيارات سياسية قابلة للنقاش، بل كـ ضرورات دفاعية وجودية، وهنا بالضبط تنتقل “الإسلاموية” من كونها مصطلحًا إعلاميًا إلى منطق حُكم.

وغالبًا ما تُوضَع العناصر المضلِّلة في العناوين والسطور الأولى، وحتى إن ظهرت التحفّظات لاحقًا، يكون التأثير قد ترسّخ، وبحلول وقت نشر التصحيح، تكون الرواية قد اندمجت في نظرية المؤامرة الأوسع حول “الإسلاموية” التي تهيمن على الخطاب البريطاني.

ولا يقتصر أثر هذا الإطار على السياسة الداخلية فحسب، بل يمتد إلى السياسات الدولية، حيث تكون العواقب أكثر واقعية وخطورة.

تصدير الهلع إلى الخارج

فقد أقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرًا، على تقليص تمويل مواطنيها الراغبين في الدراسة بالجامعات البريطانية، مبرّرة ذلك بمخاوف من “التطرّف الإسلاموي”، في سياق التوتر المرتبط برفض بريطانيا إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الحظر.

يظهر هذا القرار أن هواجس “الإسلاموية” لم تعد مجرّد فزاعة إعلامية داخلية، بل صارت أداة تُستثمر دبلوماسيًا، وتُستخدم لإعادة تشكيل العلاقات التعليمية والأكاديمية، وتصوير الجامعات البريطانية كمناطق خطر أمني بدل كونها فضاءات فكرية مفتوحة.

ذات هذا الاختزال يهيمن على التغطيات الخارجية، فالرئيس التركي المنتخب ديمقراطيًا رجب طيب أردوغان يُوصَف باستمرار بأنه “إسلامي”، وكأن هذا الوصف كافٍ لتجريده من الشرعية السياسية، في المقابل، لا يُطبَّق المنطق نفسه على القادة الغربيين المتحالفين مع تيارات دينية متطرفة.

أما في دولة الاحتلال، فتقوم السياسات الاستيطانية والعنف البنيوي على تحالفات وثيقة مع حركات استيطانية مسيانية، يعتمد بقاء رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو سياسيًا عليها، في حين صعد دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة بدعم مباشر من تيارات إنجيلية ترى فيه “اختيارًا إلهيًا”، لكن كل هذا يُقدَّم بوصفه سياسة طبيعية، لا تهديدًا حضاريًا.

والحقيقة أن هذا ليس مجرد أزمة لغة، بل خطة واعية، حيث مصطلح “إسلامي” إلى أداة لنزع الشرعية، تُستخدم لتبرير المراقبة، والقمع، والإقصاء، تحت غطاء الحياد، حيث يُسمَح للمسلمين بالوجود الثقافي وممارسة الطقوس لكن لا يسمح لهم بالحضور السياسي، فما إن ينظموا أنفسهم، أو يحتجّوا، أو يطالبوا بحقوقهم، حتى تكون التسمية جاهزة.

ومرة أخرى من برمنغهام إلى وستمنستر، ومن مدرجات كرة القدم إلى عناوين الصحف، لم يعد المصطلح توصيفًا، بل سلاحًا، وإلى أن يجري تفكيك هذه البنية الخطابية، سيظل الوعي السياسي للمسلمين يُعامل لا بوصفه حقًا ديمقراطيًا، بل خطرًا يجب احتواؤه.