بقلم أندرو هاموند

ساهم الضغط الإمبريالي الغربي أكثر من أي شيء آخر في إنشاء أنظمة استبدادية في الشرق الأوسط.

لطالما تساءل علماء السياسة والإعلاميون عن سبب كون الاستبداد سمة من سمات المجتمعات الإسلامية، كما لو كان الإسلام، بغض النظر عن تعريفه، مرتبطا بالاستبداد والتعصب.

إلا أن هذه الحجة كانت ولا زالت زائفة لأن الاستبداد يُعد سمة من سمات معظم أنحاء العالم، ولا يوجد ما يقصرها على المسلمين.

أصبح التورط الغربي مع العديد من هذه الأنظمة الاستبدادية أكثر شرًا في السنوات الأخيرة

لكن هذا المنطق يغفل أيضًا نقطة كانت واضحة لبعض مؤرخي الجنوب العالمي لبعض الوقت: وهي أن التدمير المتسارع للنظام القانوني الإسلامي تحت الضغط الإمبريالي الغربي ساهم بما لا يقل عن أي شيء آخر في إنشاء أنظمة استبدادية ابتلي بها الشرق الأوسط حتى يومنا هذا.

وخلافا للرأي السائد، عملت السلطات الدينية الإسلامية لقرون على مراقبة سلطة الحكام، سواء كان الحاكم سلطانا أم خديويًا أم دايًا، وشكلت هذه الوظيفة الوقائية التي قام بها العلماء كقضاة ومفتين وخطباء سمة مميزة للنموذج الإسلامي للحكم، حيث تُرك الحاكم “جالسا على قمة المجتمع”، كما قال المؤلفان باتريشيا كرون ومارتن هيندز في كتابهما الخليفة الإلهي.

وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كان هناك ضغط غربي مكثف لدحر تأثير العلماء على أساس نظرية التنوير القائمة على استبعاد كل ما تعلق بالدين عن الحياة العامة.

تقلص مجال المحاكم الشرعية بشكل مطرد، وتراجعت الاختصاصات التعليمية وغيرها من الصلاحيات للعلماء، باستثناء بعض الجهات المتطرفة مثل المملكة العربية السعودية.

ملء الفراغ

لكن قوة الحكام السياسيين الذين كانوا يسيطرون على الجيوش والضرائب توسعت – ليس فقط من خلال نزع أسلمة المجتمع، ولكن عبر المنتدى الجديد للتفاوض على العلاقات مع مختلف الطبقات الاجتماعية: البرلمان.

بدأت الجمعيات الدستورية بمختلف أشكالها وفتراتها في تونس عام 1861، وفي اسطنبول عام 1876 وفي القاهرة عام 1923، وبينما كان يُنظر إليها في البداية على أنها تهديد، سرعان ما توصلت النخب الحاكمة إلى كيفية التلاعب بها.

ومع تصاعد التحديات غير الفعالة لهذا التحول، نادرًا ما وجد العلماء وأنصارهم الوقت للتراجع والتنظير حول ما كان يطرأ على شكل الدولة من خلال تفكيك الحداثة للنظام الإسلامي.

إحدى هذه الحالات النادرة هي حالة مصطفى صبري، المفتي العثماني الذي فر من تركيا عام 1922 بعد فشله في وقف صعود القومية العلمانية في أعقاب ثورة “تركيا الفتاة” عام 1908، لكنه أمضى عقوده الأخيرة في مراقبة تقدم الأفكار نفسها في مصر، حيث كان منفاه.

كتب صبري في الأربعينيات من القرن الماضي، إن الحكومات الإسلامية أرادت تحرير نفسها من نظام العدالة الإسلامي وإشراف العلماء لمجرد فرض أمرها بالقيود السطحية للديمقراطية البرلمانية، وتوقع أن تكون النتيجة أنظمة مراقبة عسكرية يكون فيها “الدين وكل شيء آخر تحت السلطة المطلقة للحكومة”.

جادل صبري أنه في حين أن القانون الوضعي الأوروبي كان عبارة عن مجموعة متطورة تغيرت وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية، فإن فرضه على المجتمعات الإسلامية – ليملأ الفراغ الذي خلفه خلع النظام الإسلامي – كان مجرد رافعة أخرى في أيدي الحكام المستبدين.

جاء نقد صبري، الذي نُشر لأول مرة في عام 1943 ثم مرة أخرى في عام 1949، في وقت بدأت فيه ظاهرة استيلاء الطبقات العسكرية على السلطة من خلال الانقلابات، أولاً في سوريا عام 1949، وفي مصر عام 1952 وتركيا عام 1960.

أنظمة قمعية

وكما تصارع المُنظِّر السياسي الألماني كارل شميت مع مأزق الدولة الحديثة بعد التقليص التاريخي للسلطة الدينية والمَلكية، وخلال فترة فايمار، جادل في كتابه Politische Theologie وفي أعماله الأخرى بأن الديمقراطية الدستورية الألمانية كانت ضعيفة للغاية لدرجة أن الشخصيات التي تعمل باسم الدولة كانت مقيدة وعاجزة عن التدخل، مطالباً بقوى استثنائية لإنقاذها من الانهيار.

كانت القوة الاستثنائية سمة من سمات الساحة السياسية في الشرق الأوسط منذ انتهاء الاستعمار، حيث اختزلت المجالس المنتخبة إلى هيئات مطاطية.

فقد استخدمت مصر قوانين الطوارئ لإضفاء الطابع الرسمي على السلطات الأمنية الهائلة للدولة معظم الوقت منذ عام 1958، في حين أن نظام الوصاية العسكرية في تركيا كثيرًا ما أطاح بالحكومات المنتخبة حتى تم تخريبه من قبل حزب العدالة والتنمية تحت قيادة الزعيم رجب طيب أردوغان، عندما كان لا يزال عزيزا لدى الغرب.

أصبح التورط الغربي مع العديد من هذه الأنظمة الاستبدادية أكثر شرًا في السنوات الأخيرة

بدلاً من الإدانة الخاصة للديكتاتوريات والدول البوليسية من أمثال توماس فريدمان في وسائل الإعلام الغربية، يحتاج أي تحليل تاريخي وثيق إلى التركيز على الإرسال السريع لنظام ما واستبداله بآخر في ظل القوة الأوروبية.

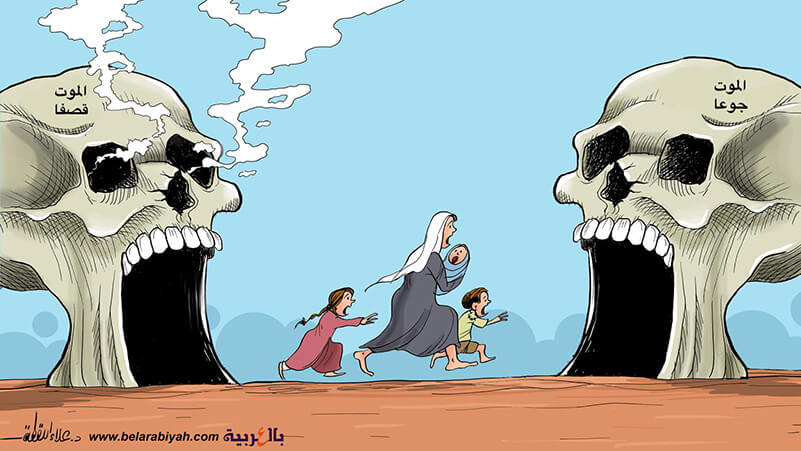

أصبح التورط الغربي مع العديد من هذه الأنظمة الاستبدادية أكثر شرًا في السنوات الأخيرة، وكانت انتفاضات الربيع العربي في البداية حركة شعبية لتصحيح السلطات المشوهة التي حكمت بمثل هذه الوحشية على ملايين الناس.

أما الآن، فقد أوجدت (السلطات) قوانين وتقنيات المراقبة شديدة القسوة في الشرق الأوسط، والتي يمكن القول إنها أكثر البلدان قمعية في العالم.

في هذه الأنظمة السياسية، فإن شعار البقاء في هذه المرحلة هو مجرد التزام الهدوء والاستهلاك.