بقلم سؤدد الصالحي

ترجمة وتحرير مريم الحمد

إنه شهر مارس من العام 2003، كانت بغداد تبدو شبه فارغة، مثقلة بالهموم والحزن قد كستها العواصف الترابية التي دائماً ما تزور العراق في فصل الربيع ولكن مع مشاعر الإرهاق والفوضى هذه المرة.

إبان الغزو الأمريكي، كنت أعمل مراسلة لصحيفة أسبوعية محلية، فطلب مني المحرر تغطية استعدادات الناس للحرب القادمة من جنوب بغداد، ولكن بطريقة سرية لم تكن قابلة للنشر حينها، حيث حصلت على معلومات من مسؤولين تحدثوا عن نقص الذخيرة لديهم مقابل الأسلحة والمعدات المخيفة التي من المتوقع أن يواجهها الجيش العراقي.

لم يكن أحد يجرؤ على التحدث عن حقيقة موقف الجيش العراقي واستعداده عبر وسائل الإعلام آنذاك، فعبر الكاميرات أو التسجيل، كان القادة يؤكدون على تحقيق انتصارات خيالية ضد القوات الغازية، ولكن ما إن تنطفئ الكاميرات وأجهزة التسجيل حتى تظهر الحقيقة، لقد كان الجميع مرعوباً!

بدأ الغزو الأمريكي من جنوب بغداد، حيث تم قطع خطوط الهاتف مع المحافظات الجنوبية بشكل شبه كامل، وما إن قصفت القوات التي تقودها الولايات المتحدة مبنى الإذاعة والتلفزيون وأجهزة الإرسال الاحتياطية حتى توقف البث الأرضي تماماً، لكن الأخبار من البصرة والناصرية ظلت تصلنا بطريقة أو بأخرى، منذرة بأن قوات التحالف كانت تتقدم.

في تلك الأيام، كنت ما زلت أعيش في منزل والدي جنوب بغداد، وقد كنت شهدت بعيني كيف تم تحويل المنطقة قبل أسابيع فقط إلى ثكنة عسكرية، حيث استخدم الجيش العراقي المدرسة الابتدائية الواقعة فوق الطريق كقاعدة ونشر عشرات الدبابات والمدفعية الثقيلة والمدافع المضادة للطائرات في الأراضي المفتوحة في المحيط.

بعد أن بدأت المعارك، تحديداً في 3 إبريل، طلب مني المحرر تغطية المعارك، فاضطررت لعبور الشارع وأخذ سيارة أجرة للذهاب إلى خط المواجهة، وككل مرة غادرت فيها المنزل في تلك الفترة، كنت أودع كل شيء فيه فلم أكن أعرف ما إذا كنت سأعود، كان الأمر وشيكاً هذه المرة فعلاً، فبعد بضع خطوات وقع انفجار في الشارع واكتسى الجو بالغبار، فقد أصابت قذيفة دبابة عراقية معلنة أن المعارك قد وصلت إلى بغداد!

يمكنني تذكر الصمت جيداً في ذلك اليوم، فقد اصطدمت المركبات ببعضها لكن دون إصدار صوت، لا مزامير ولا محادثات ولا صراخ ولا تذمر، حتى الأطفال لم يصدروا صوتاً، بدا الجميع مستسلماً للمصير المجهول

لقد أصبت بالذعر، فتلك كانت المرة الأولى التي أرى فيها قصفاً أمام عيني، فكل ما أتذكره عن الحرب مع إيران في الثمانينيات هو جثث الشهداء ملفوفة بالعلم العراقي ونحيب عائلاتهم، وفي حرب الخليج، يمكنني تذكر أصوات الانفجارات، ومشاهد الطائرات والدمار الذي خلفته، ولكن هذه المرة كان الأمر مختلفاً فقد كنت وحدي في مواجهة الموت، وكان علي أن أقرر، هل أعود للمنزل أم أواصل تأدية واجبي الصحفي؟ هل أسمح للخوف بهزيمتي؟

تسمرت لبضع ثوانٍ، وأنا أفكر، إن عدت للمنزل فوالدي لن يسمح لي بالخروج مرة أخرى إن عدت، لابد أنه قد سمع صوت الانفجار، وفي نفس الوقت، إن أردت أن أكون جزءاً من الحدث، لتقديم شيء من أجل بلدي، ألم يعلمونا أن الوطن يستحق كل أنواع التضحيات؟ كيف يدافع الجندي عني وأنا أفكر بالهروب عند أول علامة خطر؟! هكذا كنت أفكر وقتها، فاتخذت قراري وتقدمت دون أن أنظر إلى الوراء.

“مُجبَرة على الهروب”

أخذ القصف يشتد ساعة بعد ساعة، والقوات الأمريكية تسقط من كل صوب، كنت أتحرك للأمام وأملأ دفتر ملاحظاتي بمناظر الدمار والخوف، فجأة، أصبحت الشوارع فارغة، فقد فر الجميع وكنت وحدي، ولذلك عدت أدراجي إلى البيت.

كانت الانفجارات شديدة تهز الأرض من تحتنا، على الرغم من أن منطقتنا كانت مليئة بالدبابات والقوات العراقية، كنا بخير حتى تلك اللحظة، ربما لأن الجنود العراقيين حولنا لم يطلقوا رصاصة بعد على الأمريكيين، ولكنني كنت على يقين من أن القنابل ستأتي في نهاية المطاف، حاولت إقناع والدي بترك المنزل لكنه رفض.

كان والدي تاجر منسوجات ولديه عدد من المحلات في سوق بغداد الرئيسي، لم أره منهكاً من قبل هكذا، فقد كان عالقاً بين خيارين، فمن ناحية كان عليه حماية أسرته، ومن ناحية أخرى كان لا يريد ترك رزقه في السوق، فاختار إرسال العائلة إلى مكان آمن وبقائه هو بجانب ثروته للاطمئنان عليها وإدارتها، بكينا في تلك اللحظات، كنا نريد أن نعيش أو نموت معًا لكن عناد والدي انتصر، ولم يكن يعلم أن اثنين من إخوتي قد بقيا في بغداد كظله الحامي دون أن يعلم.

بعد مكوث إخوتي غادرنا على أمل العثور على طريق جنوباً حيث كنا قد جهزنا منزلاً مسبقاً في حال اضطررنا إلى الفرار.

لا مفر

في شاحنة صغيرة ذات مقعدين يقودها أخي محمد حُشرنا، حيث كنا أكثر من 20 شخصاً، معظمنا من النساء والأطفال، واكتشفنا في الطريق أن القوات الأمريكية كانت قد سيطرت على كل الطرق بين بغداد والجنوب، فتم حصار بغداد بالكامل.

حاول أخي العثور على ثغرة أو طريق جانبي بين المزارع والحقول، لكنه لم يفلح بذلك، رأينا جنوداً عراقيين قد فروا من الدبابات المشتعلة نحو الحقول، ولكن أخي تجاهل علامات الخطر وتوجه نحو الطريق الواصل بين بغداد وبابل، فباغتتنا رشقات نارية من الرصاص الامريكي، فاضطر أخي للالتفاف عن الطريق بسرعة.

عندما توقف إطلاق النار حوالي السادسة مساء، توقفنا نحن أيضاً، الحمد لله لم يصب منا أحد، ولكنا كنا جائعين وخائفين بلا وجهة، ومثل معظم العراقيين لم يسألنا أحد عما إذا كنا كعراقيين نريد الحرب أم لا، لم يكن لدينا خيار أصلاً.

بعد ساعات قليلة، واصلنا الرحلة في الشاحنة الصغيرة التي أخذت تتمايل على طول الطريق وكأنها تحمل ثقل العالم على ظهرها، رأينا في الطريق جندياً عراقياً هارباً منهكاً، فعرضت عليه بعض الماء، ثم علمنا لاحقاً أن اسمه هاشم، أخذ يشرب الماء بلذة غريبة، وبعد 10 دقائق اقترح علينا أن نذهب معه إلى محافظة ديالي شمال شرق بغداد.

ما زلت أتذكر برودة الأرض، إنه البرد الذي كان يزحف إلى جسدي كلما حاولت النوم

ولم يكن يعلم هاشم في تلك اللحظة حجم الخدمة التي كان يقدمها لنا، فقد أخرجنا من دوامة كنا نسير فيها لساعات وكأنها عقود على غير هدى ودون نتيجة تُذكر.

كرامة ضائعة!

كانت المسافة بين قرية هاشم وبغداد حوالي 60 كم، وعادة ما يستغرق الوصول إليها ساعة من الزمن، ولكن كان هناك العشرات من المركبات التي تنقل العائلات المذعورة مثلنا، عيونهم هامدة تائهة ومرهقة، وكانت السيارات منتشرة في أنحاء الأرض المنبسطة خارج المدينة.

يمكنني تذكر الصمت جيداً في ذلك اليوم، فقد اصطدمت المركبات ببعضها لكن دون إصدار صوت، لا مزامير ولا محادثات ولا صراخ ولا تذمر، حتى الأطفال لم يصدروا صوتاً، بدا الجميع مستسلماً للمصير المجهول.

استقبلتنا عائلة هاشم بأفضل طريقة، دون إزعاجنا بسؤال واحد عن ظروفنا الصعبة، فالسؤال عن محنة الضيف قد يعتبر مهانة في العُرف، مرت الليلة بغزارة، ولم تكن هناك هواتف محمولة في العراق وقتها، كما كانت خطوط الهاتف الأرضي مقطوعة بالكامل، لم يكن لدينا وسيلة للاطمئنان على والدي وإخوتي.

كل المعارك التي خضتها منذ تلك الأيام العشرة باتت تهدف إلى شيء واحد، هو الحفاظ على حقي في الاختيار ومنع أي شخص أو نظام أو سلطة من أخذ هذا القرار بدلاً عني

بعد شروق الشمس، هممنا بالمغادرة حتى لا نكون عبئاً على أسرة هاشم، إلا أن أسرته رفضت، وبعد نقاش طويل، عرضوا علينا البقاء في مزرعة قريبة قيد الإنشاء، صارت منزلنا الجديد الذي يتكون من غرفة واحدة من الطوب، ولم يكن فيها بلاط على الأرض ولا كهرباء ولا ماء، كما لم تكن النوافذ والأبواب قد وُضعت بعد، رغم ذلك، كانت مكاناً مثالياً لبضع ساعات على الأقل.

بعد مرور 3 أيام، ذهب أخي محمد الذي كان يرافقنا إلى بغداد من أجل البحث عن والدي، وبدلاً من ذلك، عاد مع أحد شركاء والدي في العمل وعائلته لينضموا إلينا في ملجأنا، وأحضروا طعاماً وبطانيات استخدمناها لتغطية الأرضية الرطبة والقذرة، وفي الليل، كنا نرتعش جراء أصوات الانفجارات من جهة، وجراء البرد من جهة أخرى، ولكن لم يكن لدينا ما يكفي من البطانيات، لذلك قسمنا أنفسنا إلى مجموعتين، مجموعة تنام في النهار وأخرى تنام في الليل.

أما المياه العذبة، فقد كان مصدرها الوحيد على بعد 3 كم، فاضطررنا لاستخدام مياه الصرف الصحي في قضاء حاجتنا في العراء، بقينا على هذا الحال لعشرة أيام كانت حياتنا فيها أشبه بحياة الكلاب الضالة، فقدنا فيها كرامتنا، وكنا نصلي كل يوم أن ينتهي هذا الكابوس، لم أعد أريد شيئاً إلا العودة إلى منزلنا، لم يعد يهمني لمن ستكون الغلبة في الحرب، بالوضع الذي كنا فيه، من يمكنه التفكير بذلك؟ لم يعد لذلك الهراء في تلك الظروف أي معنى بالنسبة لي.

التعلم بالطريقة الصعبة

عندما عدنا إلى بغداد بعد 10 أيام، كانت بغداد لا تزال مشتعلة، عشرات الجثث ملقاة في الشوارع والجنود الأمريكيون في كل مكان، لكن تلك المشاهد لم تحرك شيئاً في داخلي، لم أعد أهتم إن سقطت بغداد أو أن البلاد أصبحت في أيدي الأمريكيين، ولا أعني بذلك أني لم أحزن أو أغضب في بعض الأحيان، لكن ما غيرني حقاً كانت الأيام العشرة تلك.

بعد ليالي الرعب والإذلال والتهجير، أنا لم أعد ذات الشخص، لم تعد الأشياء كما كانت عليه من قبل، تغير مفهوم المقدس والثمين بالنسبة لي إلى الأبد، كل ما شعرت به تجاه الأماكن والناس والأفكار والمؤسسات والسلطة تغير بشكل كبير.

لقد تعلمت، بالطريقة الصعبة، أن حياة الإنسان أكثر قيمة من أي شيء آخر في العالم، وتعلمت أيضاً أن أعظم ما في الحياة وجود الخيارات، وأن لا أحد يمنحك ما تستحق بشكل مجاني، فكل المعارك التي خضتها منذ تلك الأيام العشرة باتت تهدف إلى شيء واحد، هو الحفاظ على حقي في الاختيار ومنع أي شخص أو نظام أو سلطة من أخذ هذا القرار بدلاً عني.

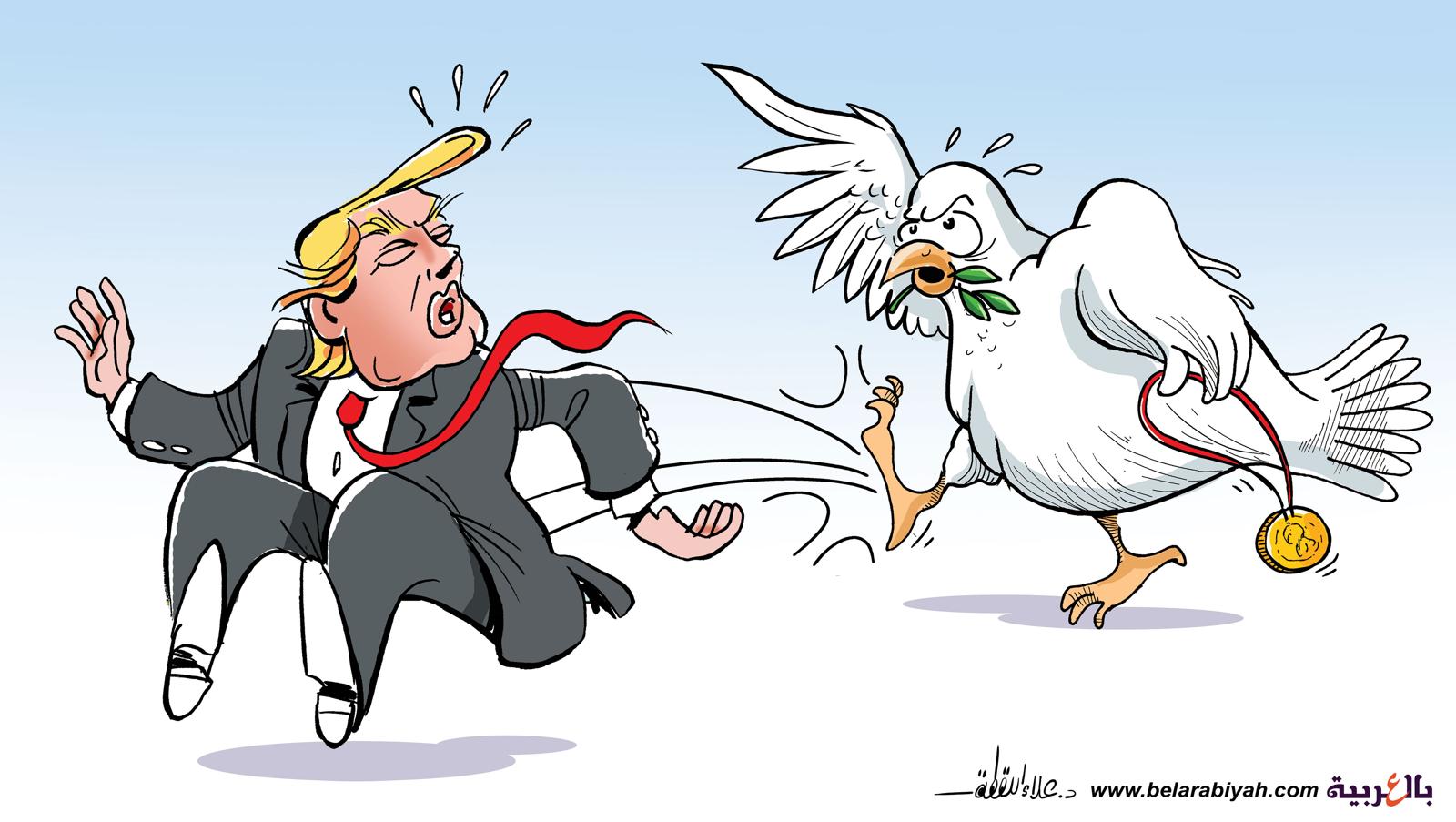

ومع ذكرى الغزو العشرين، تلقيت عدداً من الدعوات للحديث عن الغزو الأمريكي للعراق، لكني تجاهلت معظمها لأنه ليس لدي ما أتحدث عنه، ولأن ذكرى الغزو جرح عميق جداً، ما زلت أحاول التعافي منه، كيف يفترض بي التعافي من إدراك أنه بالنسبة لصدام حسين والأمريكان، ليس لدي حقوق أكثر مما تمتع به الكلاب الضالة؟! هذا ما تعنيه لي ذكرى الغزو.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)